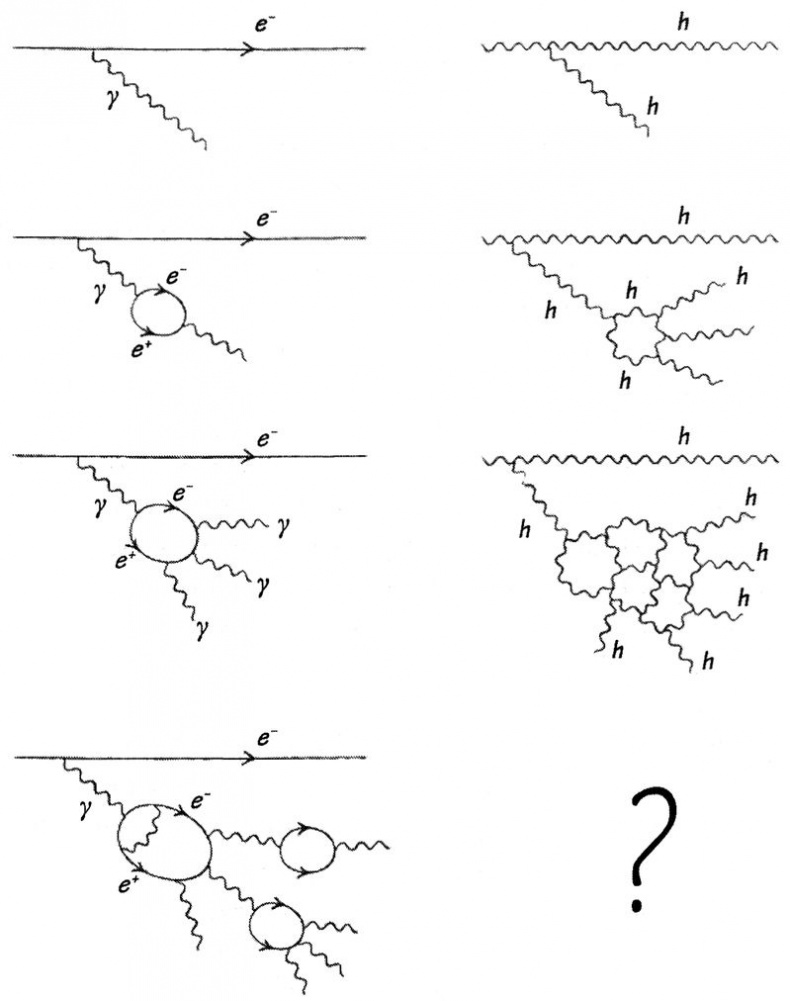

На самом деле нечто подобное происходит и возле электрона. Если вы попытаетесь измерить электрическое поле очень близко к электрону, то спровоцируете его испустить фотон с очень большим импульсом. Это кажется безобидным, потому что, как мы знаем, фотоны не испускают другие фотоны. Беда в том, что фотон может родить электрон-позитронную пару, которая затем испустит ещё больше фотонов, которые породят новые электроны и позитроны... Полный бардак! Самое удивительное, что в случае с электронами и фотонами вы тем не менее можете полностью описать всё множество частиц, каскадно рождаемых друг от друга. Иногда говорят об одежде, или «шубе», из потомства, в которую укутан электрон. Физики употребляют для описания электронного потомства термин «виртуальные частицы». Перенормировка — это математический метод, позволяющий отследить всю эту кашу.

Слева: электрон (e−) испускает виртуальные частицы: фотоны (γ), позитроны (e+) и другие электроны. Каскад частиц нарастает сравнительно медленно для того, чтобы мы сумели отследить процесс математически, используя перенормировку. Справа: гравитон (h) испускает такое множество виртуальных гравитонов, что никакая перенормировка не в состоянии описать весь процесс

Идея перенормировки состоит в том, что «голый» электрон предполагается имеющим бесконечный заряд и бесконечную массу, но как только мы «одели» электрон, его заряд и масса приобретают конечные значения.

Проблема с гравитонами состоит в том, что мы не в состоянии перенормировать облако окружающих его виртуальных гравитонов. Общая теория относительности — теория гравитации — является неперенормируемой. Это может показаться просто запутанной технической проблемой: остаётся слабый шанс, что мы просто смотрим на проблему с неправильной стороны. Также существует ещё более слабый шанс, что теория, называемая Максимальной теорией супергравитации, окажется перенормируемой. Однако я и большинство струнных теоретиков уверены, что существуют фундаментальные трудности в объединении квантовой механики и гравитации.

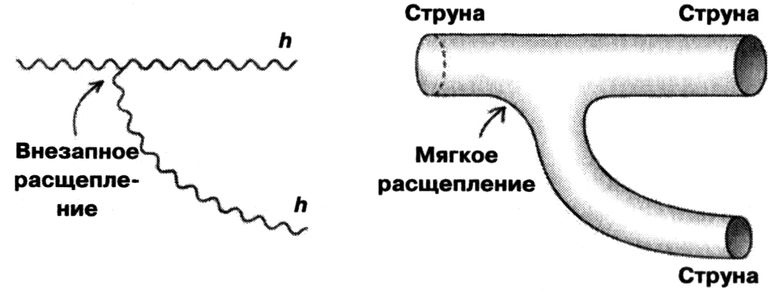

Гравитон расщепляется внезапно. Расщепление струны происходит в некоторой конечной области пространства-времени, обеспечивая «мягкость» процесса

Теперь возьмём теорию струн. Исходное предположение, лежащее в её основе, заключается в том, что частицы не являются точечными. Вместо этого частицы представляются в виде колебательных мод струны. Согласно общепринятой идее теории струн, струны — это бесконечно тонкие, но имеющие конечную длину (порядка 10−34 метра) объекты, взаимодействующие друг с другом на манер гравитонов. «Стоп-стоп! — запротестуете вы. — Но разве в этом случае общие проблемы с облаком виртуальных частиц — в данном случае виртуальных струн — не приведут нас к такой же невозможности отследить весь процесс взаимодействия, как и в случае с гравитонами?» Нет. Тот факт, что струны не являются точечными объектами, убивает описанную проблему в зародыше. Источником трудности в случае с гравитонами является предположение, что они, в соответствии с термином «точечная частица», имеют бесконечно малые размеры. Замена гравитонов колеблющимися струнами сглаживает «острые углы» их взаимодействия друг с другом. «На пальцах» это можно пояснить так: когда гравитон порождает другой виртуальный гравитон, вы можете точно указать место и время, где это произошло. Но когда разветвляется струна, это выглядит как ответвление водопроводной трубы.

В месте ветвления нет точки, в которой происходит излом, Y-образная фигура, иллюстрирующая этот процесс, выглядит гладким непрерывным отрезком трубы, только необычной формы. Всё это приводит к тому, что деление струны оказывается более «нежным» процессом, нежели деление частицы. Физики говорят, что струны взаимодействуют по своей природе «мягко», в то время как частицы взаимодействуют по своей природе «жёстко». Именно эта мягкость и обеспечивает лучшее поведение теории струн, чем общей теории относительности, в отношении применимости квантово-механического описания.

Струны в пространстве-времени

Вспомним вкратце, что мы говорили о колебаниях фортепианной струны. Если туго натянуть струну между двумя колками и ударить по ней молоточком, она завибрирует с определённой частотой. Частота — это число колебаний в секунду. Помимо основной частоты, фортепианная струна вибрирует также на обертонах — колебаниях более высоких частот, придающих звуку рояля характерную окраску. Я приводил эту аналогию при описании поведения электрона в атоме водорода: он тоже имеет основную колебательную моду, соответствующую основному состоянию с минимальной энергией, и дополнительные моды, соответствующие более высоким энергетическим уровням.

Описанная аналогия, возможно, не полностью вас удовлетворит: «Ну и какое отношение имеет электрон в атоме водорода к стоячей волне на фортепианной струне?» — спросите вы. Большинству ближе аналогия с бесконечно малым планетоидом, кружащим по орбите вокруг крошечного солнца — атомного ядра, не так ли? Хороша ли такая аналогия? И да, и нет. Квантовая механика утверждает, что представление об электроне как о частице и представление об электроне как о волне настолько глубоко переплетены, что квантово-механическое движение электрона-частицы вокруг протона действительно может быть описано как стоячая волна.

Сравнение фортепианной струны со струнами, которые фигурируют в теории струн, на самом деле — очень правильный метод. Чтобы избежать путаницы с разными видами струн, я буду называть те струны, которыми занимается теория струн, «релятивистскими струнами». Этот термин имеет очень глубокий дидактический смысл, потому что теория струн включает в себя теорию относительности, как специальную, так и общую. Сейчас я хочу поговорить об одной конструкции теории струн, которая настолько похожа на фортепианную струну, насколько вообще может струна быть похожа на струну. Релятивистские струны могут оканчиваться на объектах, которые называют D-бранами. Если опустить эффекты, связанные со взаимодействием струн, то D-браны можно рассматривать как бесконечно тяжёлые. Подробно о D-бранах будет рассказано в следующей главе, а сейчас я сделаю лишь небольшое отступление, так сказать, в качестве «костыля». Простейшая D-брана называется D0-браной (произносится «дэ-ноль брана»). Это точечная частица. Я уже слышу возмущение отдельных читателей по поводу возвращения к точечным частицам: «Разве не заявлял недавно автор, что теория струн ставит своей целью избавиться от точечных частиц?». Ну да, так и было до середины 1990-хгодов, а потом точечные частицы опять вернулись в теорию струн, и не одни, а привели за собой целый зоопарк неведомых зверушек. Но я забегаю вперёд. Всё, что я хочу, — это привести струнно-теоретический аналог рояльных колков, удерживающих струну в натянутом состоянии, — и D0-браны настолько уместны в этой роли, что я не в силах удержаться от рассказа о них. Короче, натянем релятивистскую струну между двумя D0-бранами, как фортепианную струну между двумя колками. Сами D0-браны ни к чему не прикреплены, но они остаются неподвижными, поскольку имеют бесконечную массу. Забавно, не правда ли? Так, ладно. О D0-бранах — в следующей главе, а сейчас — только о натянутой струне.