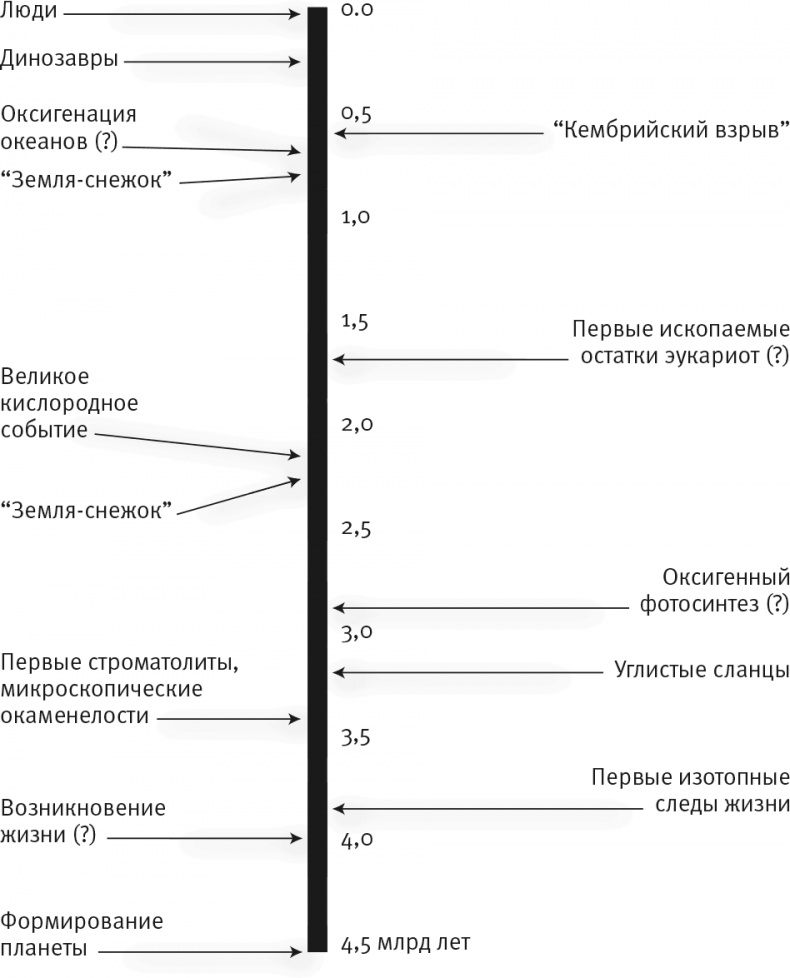

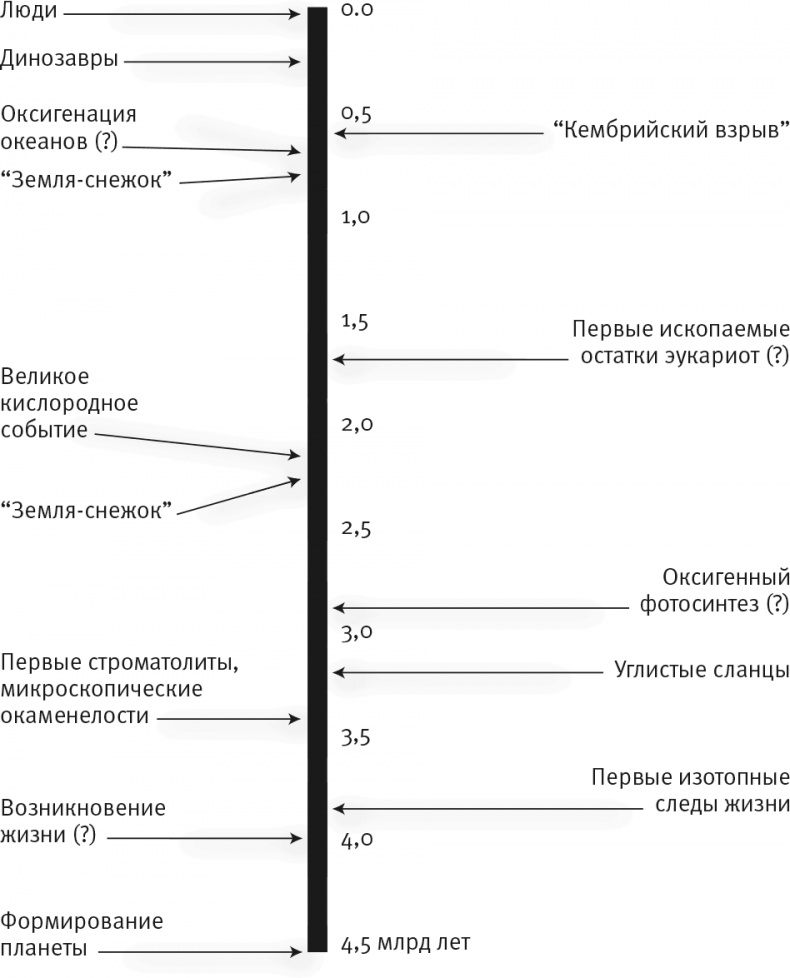

Рис. 2. Этапы развития жизни на Земле. На шкале отражены примерные даты ключевых событий (млрд лет). Многие датировки остаются спорными, но ясно, что бактерии и археи появились на 1,5-2 млрд лет раньше эукариот.

Если мы продвинемся по временной шкале на несколько сотен миллионов лет вперед, то увидим уже более отчетливые следы жизни, столь же надежные и весомые, как запечатлевшие их камни Австралии и Южной Африки. Во-первых, это микроокаменелости, очень похожие на клетки. Впрочем, пытаться отнести эти окаменевшие клетки к одной из современных групп живых организмов – занятие неблагодарное. Многие микроскопические окаменелости покрыты слоем углерода с характерным изотопным составом. Но эти изотопные следы жизни гораздо более достоверны, они определенно появились в результате биохимических, а не геохимических процессов. Во-вторых, это образования, похожие на строматолиты – каменные идолы мира бактерий. В строматолитах растущие клетки образуют слои. Нижележащие слои постепенно минерализуются, и образуются удивительные каменные столбы высотой до 1 м. Кроме окаменевших остатков бактерий, 3,2 млрд лет назад на Земле появляются огромные геологические образования площадью в несколько сотен квадратных километров и толщиной в десятки метров – полосчатые железистые формации и углистые сланцы. Мы привыкли считать, что бактерии и минералы принадлежат к двум разным мирам – живому и неживому, однако огромные залежи осадочных горных пород появились в результате жизнедеятельности бактерий. Так образовались и полосчатые железистые формации – удивительные по красоте минералы, расписанные красными и черными линиями: когда бактерии отнимают электроны у ионов двухвалентного железа, растворенных в воде океана (такая форма железа распространена при отсутствии кислорода), образуется нерастворимая ржавчина, оседающая на дно. До сих пор остается загадкой, как в этих горных породах образовались полосы, но смещение изотопного состава и здесь выдает следы жизни.

Обширные железистые отложения указывают на то, что жившие тогда организмы уже научились фотосинтезу. Но это не хорошо нам знакомый тип фотосинтеза, который мы можем наблюдать у растений и водорослей, а его примитивная предковая форма. Во всех формах фотосинтеза энергия света расходуется на то, чтобы оторвать электроны от субстрата, который не склонен их отдавать. Таким образом, энергия света преобразуется в энергию электронов. Затем эти электроны используются, чтобы включить углекислый газ в органические молекулы. В качестве источника электронов в фотосинтезе могут использоваться разнообразные субстраты, но чаще всего – растворимые в воде ионы двухвалентного железа, сероводород и вода. Когда от этих субстратов отрываются электроны, они превращаются в окисленные формы: осадки ржавчины, элементарную серу и кислород. Вода – это, пожалуй, наихудший источник электронов для фотосинтеза, и 3,2 млрд лет назад живые организмы предпочитали пользоваться другими субстратами. Как заметил биохимик Альберт Сент-Дьерди, жизнь – это скитание ищущих покой электронов. Точно неизвестен момент, когда живые организмы научились окислять воду (иначе говоря, применять оксигенный фотосинтез). Согласно наиболее аргументированной версии, оксигенный фотосинтез возник 2,9–2,4 млрд лет назад, незадолго до периода глобальных катаклизмов. Около 2,2 млрд лет назад, перед глобальным оледенением (“Земля-снежок”), происходил масштабный процесс окисления железа в горных породах на поверхности Земли. Так образовались красноцветные отложения, которые указывают на накопления в атмосфере кислорода: “Великое кислородное событие”. Глобальное оледенение также подтверждает, что в атмосфере стал накапливаться кислород. Метан порождает мощный парниковый эффект

[8]. Выделяющийся в атмосферу кислород стал реагировать с метаном, концентрация метана снизилась, и это спровоцировало глобальное похолодание

[9].

С возникновением оксигенного фотосинтеза жизнь заполучила полный набор метаболических инструментов. Хотя наше стремительное путешествие сквозь 2 млрд лет истории (а это втрое дольше периода существования животных) не предполагает изложения всех подробностей, здесь мы все же остановимся и поговорим о том, что может рассказать нам временная шкала. Во-первых, жизнь возникла на Земле очень давно (4–3,5 млрд лет назад, если не раньше) в мире, который не слишком отличался от современного: во всяком случае, там было много воды. Во-вторых, 3,5–3,2 млрд лет назад бактерии уже нашли большую долю путей метаболизма, в том числе многочисленные формы дыхания и фотосинтеза. В течение миллиарда лет мир представлял собой огромный бурлящий котел с бактериями, являющий такую изощренность биохимических путей, что остается лишь диву даваться

[10]. Изотопное фракционирование свидетельствует о том, что главные энергетические циклы – углерода, серы, железа и т. д. – были в ходу уже 2,5 млрд лет назад. Но лишь с повышением концентрации кислорода, которое началось 2,4 млрд лет назад, жизнь преобразила планету настолько, что это стало заметно даже из космоса. Тогда в атмосфере стала накапливаться химически активная смесь газов, например кислорода и метана, непрерывно пополняемая живыми клетками (с их стороны это было предательство прямо-таки планетарного масштаба).

Среда или гены?

Великое кислородное событие долго считалось главным эпизодом в истории планеты, однако в последние годы его значение изменилось. Новое объяснение играет чрезвычайно важную роль в приведенных в этой книге доказательствах. В рамках прежнего взгляда кислороду отводится роль ключевого фактора среды, обусловливающего развитие жизни. Согласно новому взгляду, кислород не определяет конкретные результаты эволюции: он снимает прежние ограничения и делает возможным появление гораздо более сложных форм жизни. Так, жизнь животных неразрывно связана с активным перемещением в пространстве – поиском пропитания, бегством от хищников. Для этого требуется много энергии, и легко догадаться, что животные не смогли бы существовать без кислорода, использование которого позволяет получить на порядок больше энергии, чем от других форм дыхания

[11]. Это утверждение настолько банально, что не возникает и мысли оспаривать его. Но проблема отчасти именно в том, что этот тезис не обсуждается и потому не получает развития. Что ж, раз эту тему обсуждать не хочется, почему бы не принять за аксиому, что животным в любом случае требуется кислород (закрыв глаза на то, что это не всегда так), и не заняться по-настоящему важными вопросами эволюционной биологии, например строением и поведением животных и растений? Или все-таки лучше так не поступать?