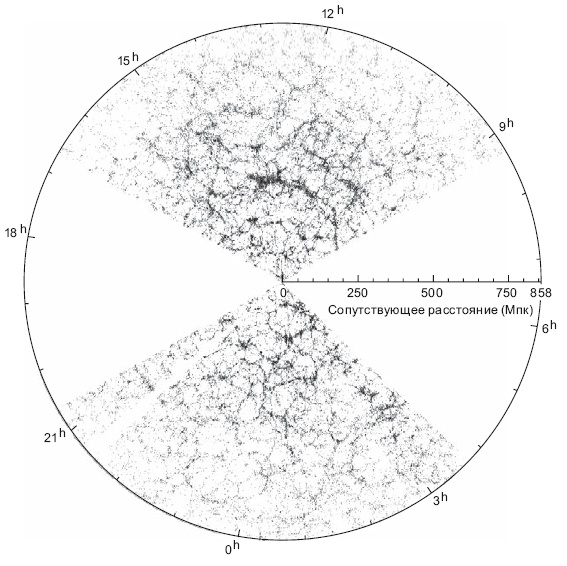

Каждая из более чем 50 000 точек на этом рисунке соответствует галактике, в которой 100 миллиардов звезд. На секунду задумайтесь об этих числах и прочувствуйте всю их колоссальность.

Мы видим два больших сегмента круговой диаграммы; галактика Млечный Путь расположена в центре изображения. Пустые области слева и справа не охвачены обзором; эти регионы не просматриваются из-за пыли, рассеянной по Млечному Пути, и в них сложно вычленить далекие галактики.

Рис. 15.4. Распределение галактик в экваториальном сегменте по данным Слоановского цифрового обзора неба. Каждая точка – это галактика. На двух лепестках отображены галактики, попавшие в область обзора; два пустых региона не охвачены обзором. Радиус схемы – примерно 2,8 миллиарда световых лет. Иллюстрация предоставлена: J. Richard Gott, M. Jurić, Astrophysical Journal 624: 463–484

Радиус этого изображения равен 860 мегапарсеков – почти 3 миллиарда световых лет. На такой картинке даже скопления галактик кажутся маленькими; большинство галактик, по-видимому, расположены вдоль волокон – это галактические нити, протянувшиеся на сотни миллионов световых лет. Одно из особенно известных волокон было названо «Великая стена Слоана», оно расположено немного выше центра карты. Длина этой стены – 1,37 миллиарда световых лет. Но мы нигде не находим таких структур, которые бы простирались на целый сегмент обзора; таким образом, на величайших масштабах космологический принцип Эйнштейна соблюдается.

Обратите внимание: у краев карты плотность расположения галактик радикально снижается. Это не означает, что космологический принцип ошибочен: все дело в том, что галактики из этих областей наиболее удалены от нас, и поэтому они самые тусклые. Лишь малая доля таких далеких галактик обладает достаточной светимостью, чтобы в Слоановском цифровом обзоре неба удалось измерить их спектры и, таким образом, учесть их красные смещения на этой карте.

Если сравнить эту карту с картой РИ, полученной спутником WMAP, то даже с учетом гравитационной неустойчивости совсем не очевидно, как флуктуации порядка «один на 100 тысяч» могли привести к образованию такой Вселенной, невероятно структурированной на уровне распределения галактик, какую мы наблюдаем сегодня. Уравнения гравитационной неустойчивости (основанные на ньютоновском законе всемирного тяготения, но учитывающие дополнительные сложности, связанные с расширением Вселенной) можно решить приблизительно и убедиться, что числа в целом верны. Но чтобы посчитать как следует и понять, какое гравитационное воздействие оказывает каждая частица материи во Вселенной на каждую другую частицу, нужен большой компьютер. В качестве исходных данных берем распределение материи с небольшими флуктуациями на том уровне, который зафиксирован на карте РИ. Затем подключаем действие гравитации плюс эффект расширения Вселенной и моделируем на компьютере, как эта структура должна была развиваться в течение 13,8 миллиарда лет. Результирующее распределение галактик, которое дают такие компьютерные модели, демонстрирует такую же структурность, которую мы видим на картах: скопления, войды и волокна – точно таких размеров и с такой же контрастностью, как и при наблюдениях.

Разумеется, мы не рассчитываем, что компьютерные модели позволят в точности воспроизвести структуры, встречающиеся в современной Вселенной, – нет, это будут просто структуры с такими же статистическими свойствами. Как вы помните, та часть Вселенной, которую мы видим в форме РИ, очень далека от нас; мы не можем наблюдать, как из материи формируются ближайшие к нам галактики. Но мы действительно полагаем, что общие свойства (и в том числе флуктуации) материи, породившей РИ, статистически подобны свойствам материи, из которой образовались галактики, расположенные вокруг нас. В целом крупные компьютерные симуляции, основанные на модели Большого взрыва, удивительно успешно воспроизводят волокнистую паутиноподобную структуру, которую мы видим при наблюдениях.

Итак, вот он, окончательный триумф модели Большого взрыва. Мы исследовали прогнозы этой модели и сравнили их с наблюдениями всеми доступными способами. Мы логически заключили, что возраст Вселенной, 13,8 миллиарда лет, отлично согласуется с возрастом древнейших звезд (то есть Вселенная немного старше). Мы пришли к выводу, что ядра водорода и гелия сформировались в первые минуты после Большого взрыва в соотношении 12: 1, что в точности соответствует наблюдениям, а также смогли спрогнозировать количество образующегося при этом дейтерия, что также полностью согласуется с наблюдениями. Мы предсказали существование космического фонового микроволнового излучения и его различные свойства: температуру, спектр и невероятную равномерность; все это абсолютно согласуется с наблюдениями. Вероятно, наш самый впечатляющий успех – в следующем прогнозе: мы предсказали, что реликтовое излучение должно быть не совершенно изотропным, а содержать флуктуации масштаба примерно «один к ста тысячам», причем вариации излучения зависят от углового масштаба, который описывается сложной кривой. Измерения, сделанные со спутников WMAP и «Планк», также хорошо подтвердили этот прогноз. Наконец, компьютерные модели нарастания таких флуктуаций в условиях гравитационной неустойчивости демонстрируют, что в настоящее время Вселенная должна быть строго структурирована: галактики выстраиваются нитями длиной в сотни миллионов световых лет – именно такие нити мы видим на картах Слоановского цифрового обзора неба. Модель Большого взрыва уже давно не «просто теория»: она подтверждается обширной совокупностью эмпирических и количественных доказательств и блестяще проходит все испытания, при помощи которых мы пытаемся ее проверить.

Глава 16

Квазары и сверхмассивные черные дыры

Автор: Майкл Стросс

В 1950-е годы радиоастрономия (наука об электромагнитном излучении астрономических объектов на длинах более сантиметра) только зарождалась. В те годы лишь начиналось картографирование неба при помощи радиотелескопов. Было непросто определить, какие астрономические объекты являются источниками наблюдаемых радиоволн, поскольку радиотелескопы не давали достаточного разрешения, которое бы позволило точно локализовать радиоисточник в небе. То есть телескоп мог указать положение радиоисточника с точностью примерно до градуса, и было совершенно неочевидно, какая из тысяч звезд и галактик, расположенных в этом регионе неба, излучает радиоволны.

Самые лучшие радиокарты неба в то время были сделаны в Англии; радиоастрономы из Кембриджского университета, занимавшиеся этой работой, опубликовали несколько каталогов с радиоисточниками, которые нашли на этих картах. Наша история начинается с 273-й записи в третьем кембриджском каталоге, лаконично названной 3С 273. Оказалось, что путь Луны на небе случайно пересекает 3C 273, и, аккуратно зафиксировав, когда именно радиоисточник исчезает за Луной, астрономы смогли локализовать его с исключительной точностью. Затем астрономы сфотографировали эту область неба в видимом свете, чтобы посмотреть, что же за объект излучает радиоволны. К их удивлению, объект 3C 273 напоминал звезду – слишком тусклую, поэтому незаметную невооруженным глазом, но, определенно, объект был достаточно ярок, чтобы без проблем изучать его при помощи крупнейшего оптического телескопа в мире. Это был 200-дюймовый (5,08 м) телескоп Хейла Паломарской обсерватории.