Именно такие вопросы стали темами данной книги. Их исследование будет строиться по трем ключевым направлениям. Первое направление предполагает тщательное восстановление количественных показателей роста в Советском Союзе. И здесь моя работа строится на ранних исследованиях советской экономической и демографической статистики — работах Лоримера (1946), Бергсона (1961), Чапман (1963), Хантера и Зюрмера (1992), Карча (1957, 1967, 1979), Каплана (1969), Морстина и Пауэлла (1966), Нуттера (1962), а также их коллег и студентов, таких как Грегори (1982), хотя следует отметить, что мои выводы по ряду важных аспектов отличаются от заключений, к которым приходили эти исследователи. И наиболее заметны эти различия в вопросах, касающихся сферы потребления.

Второе направление — это сопоставление с международными примерами, которое является единственным способом изучения достижений советской экономики в перспективе. Большевики оценивали СССР в сравнении с Соединенными Штатами. В годы холодной войны аналогичный подход доминировал и в США. Я же в своем исследовании помимо сравнения ситуации в Советском Союзе с развитыми капиталистическими странами также подчеркиваю важность сопоставления показателей его развития с менее развитыми экономиками. Советский Союз 1920-х гг. имел больше общего с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой, нежели с Германией или США. Именно поэтому для лидеров стран третьего мира советская модель развития была столь привлекательна на протяжении 1950-х, 1960-х и 1970-х гг. Ими двигало убеждение, что если СССР смог выбраться из «аграрного болота» и превратиться в сверхдержаву, то есть шанс, что их страны способны повторить этот подвиг. И действительно, даже с учетом замедления темпов роста в 1970-х гг., достижения Советского Союза выглядели весьма впечатляюще по сравнению с бедными государствами третьего мира. Данное наблюдение побуждает нас обратить внимание на эффективность политики и институтов системы, а не на постоянно приводимые причины, из-за которых она была обречена на провал. Кроме того, возникает вопрос: возможно ли извлечь из истории СССР какие-либо позитивные уроки?

Третье направление исследования — условные вопросы «а что было бы, если?..», противоречащие фактам, которые всегда были ключевым звеном в оценке институтов и политик Советского Союза. В качестве примера следует обратиться к такому эпизоду в истории, как принудительная коллективизация. В 1920-х гг. в партии шла ожесточенная дискуссия относительно политики в области сельского хозяйства, и подобный исход вовсе не был очевидным. Отсюда возникает вопрос: как могла бы развиваться экономика страны, если бы не было принято решение о коллективизации сельского хозяйства? Именно этот вопрос лег в основу известной работы Ноува «Был ли Сталин действительно нужен?» (1962). Еще более сложным является вопрос о том, насколько эффективным было бы развитие страны без революции 1917 г. Конечно, рассуждения такого рода сложны, и может показаться, что они не имеют исторической ценности, однако только с их помощью мы можем определить истинное значение таких судьбоносных решений, как коллективизация. В книге используется экономическое и компьютерное моделирование, позволяющее в максимально систематическом формате воспроизвести возможные варианты развития.

Еще одна причина, обуславливающая важность использования метода контрфактического моделирования, — это то, что оно позволяет определить, в каком свете при этом предстает «советская модель развития». Какие институты системы оказались эффективными, а какие нет? Существует ли такой способ, который позволил бы изменить эту модель, сделать ее более перспективной и ускорить темпы роста уровня жизни населения? Следует ли безоговорочно принять негативную оценку ситуации в СССР, или же отдельные аспекты экономической организации того времени стоят того, чтобы в будущем их взять на вооружение? Такого рода вопросы требуют именно контрфактического анализа, что является обоснованием использования этого метода в книге.

Достижения Советского Союза во всемирноисторической перспективе

Каковы были типичные характеристики и отличительные особенности экономического развития страны? Насколько значительными были достижения Советского Союза в XX в. по сравнению с другими странами? Проще всего это можно определить по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Ангус Мэддисон в своей работе (1995) приводит данные по 56 крупнейшим экономикам мира

[1] начиная с 1820 г.

[2] Его оценки позволяют сделать четыре важных вывода о том, как эволюционировала мировая экономика с 1820 г., а также о том, какое место в ней занимала Россия.

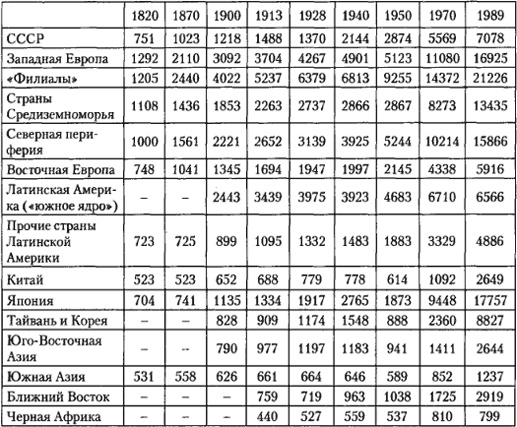

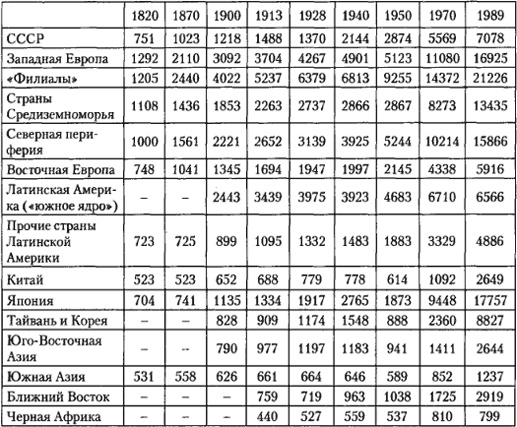

Таблица 1.1. ВВП на душу населения в мире, 1820–1989 гг. (в дол. США, 1990)

Во-первых, разница в уровне доходов была преобладающей тенденцией. Страны, уровень дохода в которых в 1820 г. был достаточно высоким, развивались быстрее, чем более бедные государства. (Притчетт. 1997). В итоге разрыв между этими группами стран только увеличился. В общих чертах ситуацию можно описать следующим образом: на протяжении XX в. в мире существовало два пути развития — страна могла либо построить индустриальную экономику, либо пополнить ряды слаборазвитых государств. И в немалой степени судьба страны зависела от ее стартовых позиций. В табл. 1.1 приведены данные, иллюстрирующие эту тенденцию для основных групп государств.

В 1820 г. основная доля доходов в мире приходилась на страны Западной Европы (1292 дол. США), на так называемые европейские филиалы, в число которых входили Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия (1205 дол. США), на страны северной периферии (Ирландия и Скандинавия — 1000 дол. США), а также средиземноморские страны — Испания, Греция и Португалия (1050 дол. США). Остальные страны — включая Россию — значительно отставали по данному показателю от этих ключевых групп: уровень дохода в них колебался в пределах от 525 до 750 дол. США. И, несмотря на всеобщий экономический подъем, наблюдавшийся в мире, именно государства, занимавшие лидирующие позиции в 1820 г., в дальнейшем демонстрировали наиболее высокие темпы экономического роста. Так, в 1820 г. Западная Европа была лишь в 2,5 раза богаче Южной Азии, а к 1989 г. превосходила ее по уровню дохода уже в 15 раз. ВВП на душу населения в развитых странах за тот же период вырос от 10 до 20 раз, тогда как менее успешные регионы (страны Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, Черной Африки) могли «похвастаться» лишь двукратным или трехкратным увеличением этой цифры. Именно усиление различий, а не сближение позиций, было ключевой тенденцией после периода «промышленных революций».