Драматически сложилась жизнь великой княгини Евдокии. По возвращении русского войска с Куликова поля она встречала мужа во Фроловских (ныне Спасских) воротах Кремля. Спустя семь лет — в 1387 году — княгиня поставила внутри Кремля рядом с этими воротами Вознесенский монастырь. Главный храм — во имя Вознесения Господня — стал с той поры усыпальницей супруг, дочерей, сестер, матерей великих князей и царей Российского государства. Впоследствии в Вознесенском монастыре будут погребены супруга Ивана III Софья Палеолог, мать Ивана Грозного Елена Глинская, его супруга Марфа Собакина и др.

Монастырь, построенный великой княгиней Евдокией, станет женской усыпальницей, тогда как Архангельский собор Московского Кремля — некрополем великокняжеского и царского дома.

Супружество великого князя Дмитрия Ивановича и великой княгини Евдокии, как можно понять из свидетельств современников, было очень счастливым. Рано осиротевший и вступивший на престол десятилетним мальчиком, Дмитрий в 16 лет женился на дочери суздальского князя Дмитрия Константиновича княжне Авдотье (Евдокии). Свадьба праздновалась 18 января 1366 года в Коломне, важном городе Московского княжества, и было невесте 13 лет. «И возрадовалась вся земля о совокуплении брака их», — писал летописец. Особая дружба связывала великого князя и его супругу с преподобным Сергием Радонежским, который крестил у них двух детей. Покровительствовал им и митрополит московский святитель Алексий.

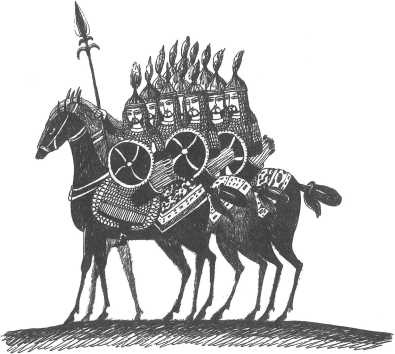

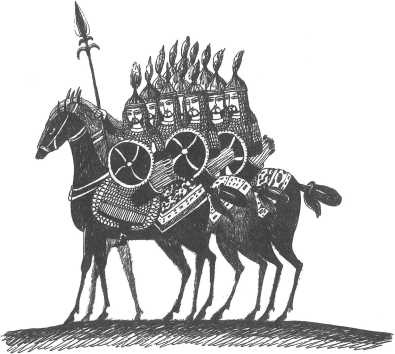

Нелегкими были обязанности княгини Евдокии как матери и помощницы своего мужа. Недолго наслаждались русские люди радостью своей победы на Куликовом поле над полчищами Мамая. Золотая Орда не простила ему позорного поражения на берегах Дона, и Мамай был убит. Власть была захвачена ханом Тохтамышем, решившим отомстить московскому князю Дмитрию Ивановичу. Хан отправился в поход на Москву.

История взятия ханом Тохтамышем Москвы в августе 1382 года принадлежит к числу самых горьких страниц русской истории. Здесь неотвратимо проявились два трагических обстоятельства, из-за которых это произошло, — предательство князей и невероятная доверчивость москвичей. Об этом с большими подробностями рассказывает летописная повесть «О приходе Тохтамыша-царя, и о пленении им, и о взятии Москвы» (сокращенно — «Повесть о нашествии Тохтамыша»). Целью хана было не только взятие Москвы, но и непременное пленение великого князя Дмитрия Ивановича.

Татаро-монголы двигались быстро, и Олег Рязанский, князь Рязанского княжества, встретил дружески войско Тохтамыша и советовал ему, как взять Москву и захватить великого князя Дмитрия Ивановича. Обведя войско татаро-монголов вокруг своего княжества, князь Олег указал все броды на Оке для переправы.

Тем временем суздальский князь, отец великой княгини Евдокии Дмитрий Константинович послал к хану двух своих сыновей Василия и Семена: видимо, он опять захотел получить ярлык на великое княжение, как добивался этого прежде, еще до брака своей дочери Авдотьи (Евдокии) с московским князем.

23 августа 1382 года войско Тохтамыша подошло к Москве. Великий князь Дмитрий Иванович вынужден был еще прежде покинуть город, так как на совещании «среди других князей русских, и воевод, и советников, и вельмож, и бояр старейших… обнаружилось разногласие, и не захотели помогать друг другу, и не пожелал помогать брат брату, так как было среди них не единство, а недоверие. И то поняв, и уразумев, и рассмотрев, благоверный князь пришел в недоумение и в раздумье великое»

[47].

Возможно, что предметом разногласий могло быть желание некоторых отступиться от своего князя. Хан Тохтамыш требовал в любом случае выдать ему Дмитрия Донского. Дмитрий Иванович выехал из Москвы, чтобы собирать войско в Переяславле, а потом в Костроме.

Великая княгиня Евдокия с детьми отправилась за ним следом, уже едва выбравшись из города.

В Москве было замешательство и сильное волнение. Созвали вече — важная подробность государственного устройства тех лет. «И решил вечем народ мятежный» — никого из города не выпускать. Москвичи были уверены в совершенной безопасности, так как город был замечательно укреплен.

Тем временем войско Тохтамыша подошло к московским стенам.

Горожане пускали в них стрелы, лили на нападавших кипяток, метали камнями, стреляли из самострелов, били из пороков и «из самих пушек стреляли», как говорится в летописи. Тохтамыш осаждал Москву три дня и понял, что города ему не взять. И вот тогда появились с «ордынскими вельможами» суздальские князья. Они приблизились с осторожностью к городским стенам и обратились к народу: «Царь вам, своим людям, хочет оказать милость, потому что неповинны вы и не заслуживаете смерти, ибо не на вас он войной пришел, но на Дмитрия, враждуя, ополчился. Вы же достойны помилования. Ничего иного от вас царь не требует, только выйдите ему навстречу с почестями и дарами… так как хочет он увидеть город этот, и в него войти, и в нем побывать, а вам дарует мир и любовь свою, а вы ему ворота городские отворите». К уговорам князей суздальских добавили свои и князья Нижнего Новгорода: «Верьте нам, ваши князья христианские вам в том клянемся». Доверчивые москвичи рассудили, что князя Дмитрия Ивановича в городе нет, поэтому ханское войско зла им не сделает. О, эта доверчивость к врагу! Будто забыли, что всего два года назад сражались с отрядами Мамая на Куликовом поле, что стояли насмерть, что текла кровь ручьями, а погибших было без счета. Забыли и о коварстве врага, и о его способности лгать как придется — лишь бы победить.

26 августа глупые москвичи, позабыв, как пишет автор повести, завет «не всякому духу веруйте», отворили городские ворота и вышли с дарами к хану Тохтамышу — вместе с духовенством, боярами и «лучшими людьми». И тотчас татаро-монголы начали «сечь их всех подряд… Потом татары, продолжая сечь людей, вступили в город… И была внутри города сеча великая и вне его также. И до тех пор секли, пока руки и плечи их не ослабли и не обессилели они, сабли их уже не рубили — лезвия их притупились». Нигде не было спасения и «негде было от смерти избавиться». Церкви грабили, иконы топтали, сорвав с них драгоценные оклады. «Книги же, в бесчисленном множестве снесенные со всего города и из сел и в соборных церквах до самых стропил наложенные, отправленные сюда сохранения ради, — те все до единой погубили», — пишет автор повести.

Монастыри и церкви многие были разрушены, «окрест Москвы не было кому погребать… Бесчисленное множество тут пало трупов русских, татарами избиенных… Все те посечены были, а другие в огне сгорели, а иные в воде потонули, множество же других в полон поведено было».