Были разработаны анкетные опросы, чтобы оценить различия между людьми по этой характеристике. Анкета, призванная разделить людей на визуализаторов и вербализаторов, требовала от респондента, чтобы он согласился или не согласился с рядом утверждений, таких как: «Я люблю делать работу, которая требует использования слов» (с этим утверждением соглашаются вербализаторы), и «Мои мечты иногда бывают такими яркими, словно я действительно нахожусь там» (этот пункт выбирают визуализаторы).

Каким бы интуитивно привлекательным ни казалось подобное разделение, анкеты, созданные для оценки визуализаторов и вербализаторов, не были способны предсказать, как люди учатся, думают или ведут себя. И после многих лет исследований можно сказать, что это различие не очень хорошо предсказывает поведение.

Кожевникова обнаружила источник проблем, связанных с этим различением. «Визуальный» — это слишком широкая категория. Как мы уже обсуждали, пространственная информация обрабатывается отдельно от информации о свойствах объектов, таких как форма и цвет. Кожевникова (и ее коллеги Мэри Хегарти и Ричард Э. Майер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре) исследовала отношение между тем, сколько баллов люди набирали в тестах на визуализацию и в тестах на пространственные способности.

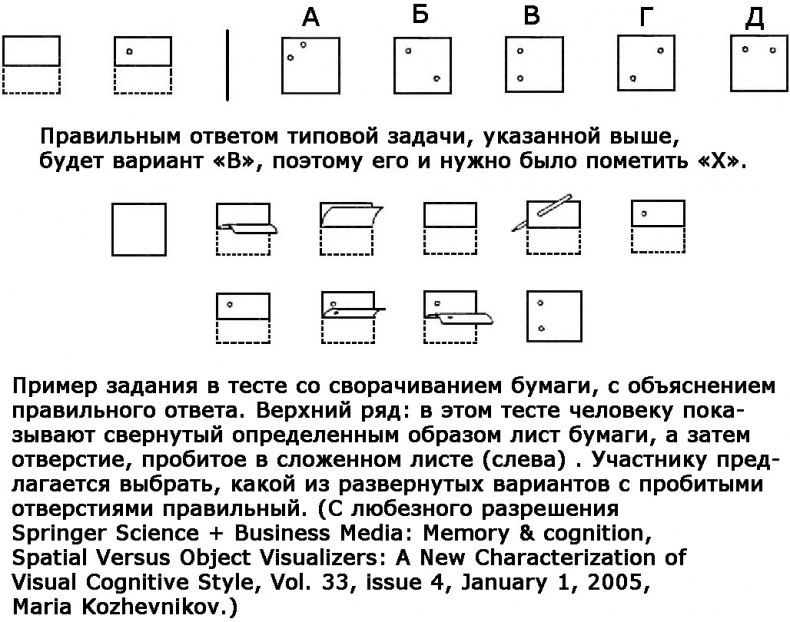

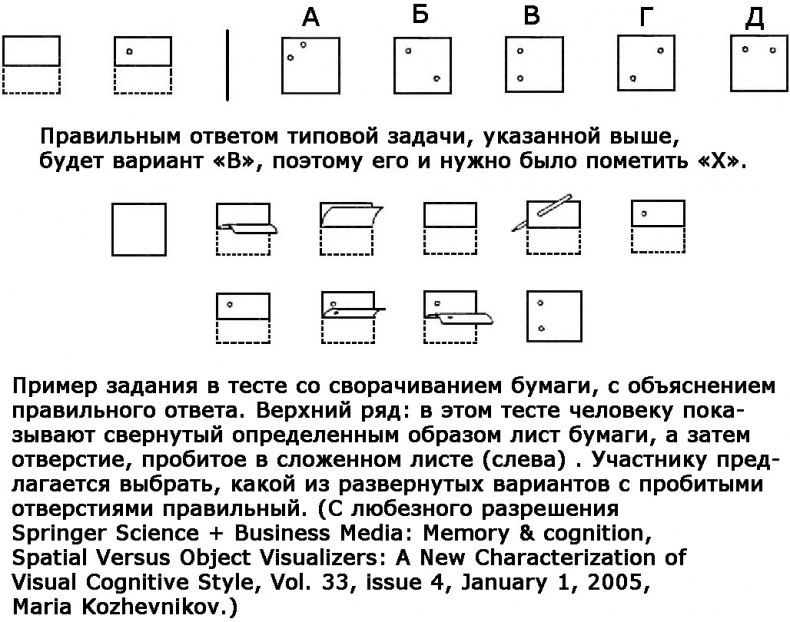

Одним из тестов пространственных способностей был тест со сворачиваемой бумагой, стандартная методика, которой пользуются и другие исследователи. Испытуемый должен смотреть на серии изображений квадратного листа бумаги, который сворачивается сначала один раз, а затем еще несколько раз (два или три раза). Последний рисунок в серии показывает, где пробито отверстие в сложенном листе. Затем испытуемому необходимо рассмотреть пять рисунков развернутого листа, на которых показаны различные места, где может появиться отверстие, и указать, какой вариант соответствует тому, как будет выглядеть развернутая бумага.

Кожевникова, Хегарти и Майер столкнулись с интересным фактом: визуализаторы получали либо очень высокий, либо очень низкий результат в тесте пространственных способностей, тогда как большинство людей набирают средний результат в тесте пространственных способностей, имея всего несколько очень высоких или очень низких оценок.

Иначе говоря, исследователи выяснили, что так называемых «визуализаторов» можно разделить на два типа: тех, кто обладает развитыми пространственными способностями, и тех, у кого они слабые. Теория когнитивных режимов, развиваемая в этой книге, возникла отчасти благодаря этому открытию и обогатилась за счет последующих открытий, которые еще яснее сформулировали эту идею и связали ее с системами верхнего и нижнего мозга.

Системы нейровизуализации

Следующим шагом стало обнаружение связи способностей визуализаторов с системами верхнего и нижнего мозга. И именно это исследовала Кожевникова, работавшая в то время в Гарварде со Стивеном и Дженнифер Шепард: результаты серии исследований описаны в статье, опубликованной в 2005 году в журнале Memory and Cognition

[20]. Ключевая идея, высказанная этой командой, состояла в том, что одна группа визуализаторов использует для пространственных операций систему верхнего мозга, а другая группа — систему нижнего мозга.

В первом эксперименте исследователи провели тест со сворачиваемой бумагой, который требовал от участников (это были студенты) использовать пространственное воображение, опираясь в значительной степени на систему верхнего мозга. Кроме того, испытуемые выполняли тест на яркость мысленных образов: им надо было визуализировать объекты и сообщать, насколько яркими были возникающие образы (оценивая яркость по пятибалльной шкале); такого рода задача требует использования системы нижнего мозга, создающего образы объектов. Затем экспериментаторы попросили участников заполнить традиционные опросники, разделявшие визуализаторов и вербализаторов, где надо было соглашаться или отрицать утверждения из заданного списка (о них рассказано выше).

Результаты оказались поразительными. Как и ожидалось, визуализаторы разделились на две категории: хорошо справившиеся с задачами на пространственную образность и плохо с ними справившиеся. В то же время визуализаторы, которые справились с задачами на пространственную образность плохо, оценили яркость своих ментальных образов в среднем выше. Эти данные свидетельствуют, что те, кто не расположен к решению задач на пространственную образность («где»), силен в объектной образности («что»), и наоборот.

Команда Гарвардского университета решила развить эти выводы и запустила вторую серию экспериментов. В частности, чтобы оценить, насколько хорошо люди могут использовать систему верхнего мозга при воображении пространственных характеристик, они попросили новую группу испытуемых выполнить две задачи.

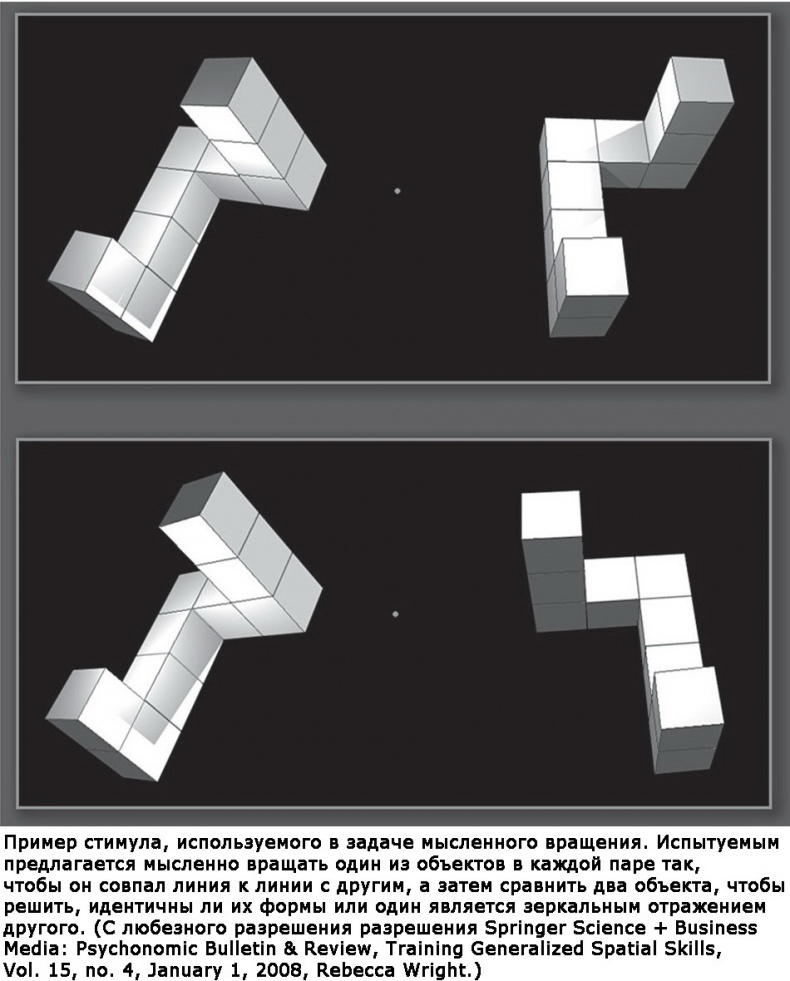

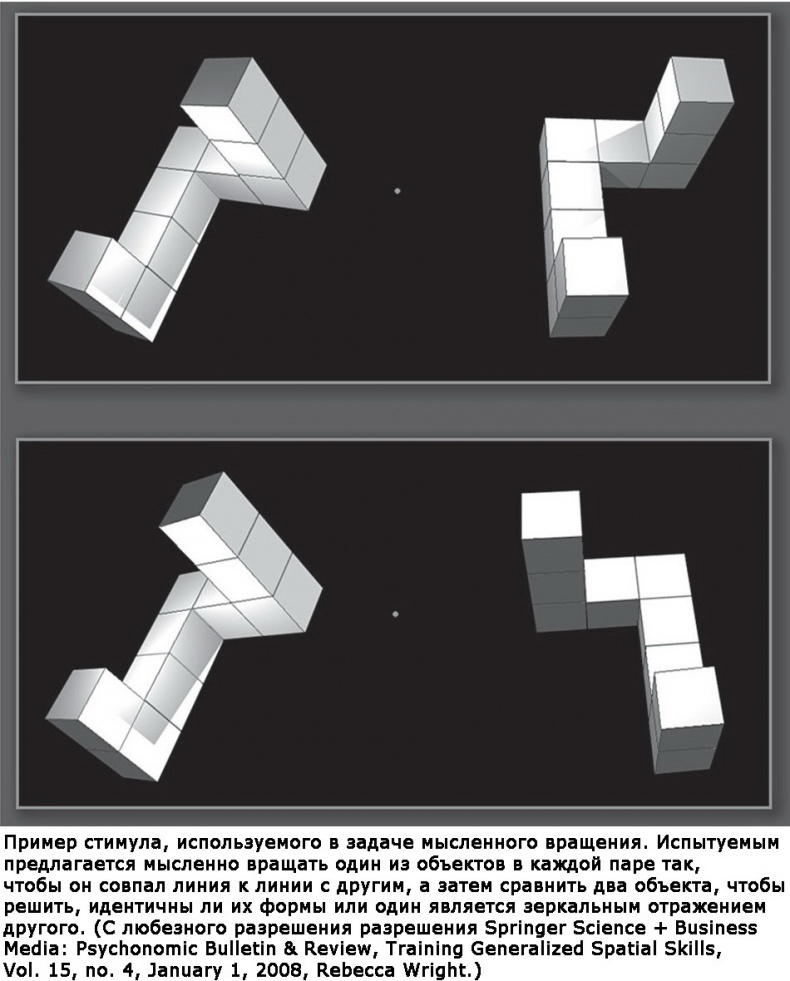

В задаче на мысленное вращение участникам было предложено сравнить пару кажущихся трехмерными угловых фигур, повернутых по-разному, и решить, имеют ли эти две фигуры одинаковую форму независимо от того, как они повернуты. Людям в среднем требовалось больше времени, чтобы «мысленно повернуть» одну фигуру так, чтобы она совпала с другой фигурой в паре по мере возрастания угла поворота. Чтобы получить представление о данном процессе, представьте прописную версию английской буквы N и поверните ее мысленно на 90 градусов по часовой стрелке. Не превратилась ли она при этом в другую букву? Если да, то в какую? (Да, это буква Z.)

В стандартном тесте на встроенные фигуры участникам предлагается решить, включают ли картинки из серии определенные пространственные конфигурации, например линии, которые формируют Т-образную форму. Однако Кожевникова, Косслин и Шепард придумали две новые методики для оценки способности к оперированию формами с помощью системы нижнего мозга: зернистые поверхности и зашумленные изображения.

При выполнении задачи на определение зернистой поверхности испытуемых просили представить пары названных объектов и ответить, какие из них имеют мелкозернистую поверхность, а какие крупнозернистую. («Крупнозернистая» означала наличие большего числа углублений или выступов на дюйм на поверхности). Например, мысленно сравнить клубнику и чернику — какая из них имеет мелкозернистую, а какая крупнозернистую поверхность? (Ответ: черника имеет мелкозернистую поверхность.) Или как насчет поверхности (неочищенного) апельсина в сравнении с мячом для гольфа? (Ответ: апельсин имеет мелкозернистую поверхность.)

При выполнении задачи с зашумленными изображениями испытуемые должны были назвать объект, с трудом различимый на рисунке, испещренном разными линиями; при этом у искомого объекта отсутствовали случайные сегменты и его пересекали случайные линии (см. рисунок). При выполнении этой задачи испытуемые были склонны искать контуры, которые напоминают объект, а затем представляли весь объект и смотрели на оставшиеся детали рисунка — подходят они или нет.