Однако это представление о том, как работает мозг, сравнительно ново, особенно в контексте всей истории его изучения. Наука о мозге уходит корнями в несколько древних традиций. Возможно, старейшей является доисторическая практика трепанации — проделывание отверстия в черепе для обнажения мозга, по-видимому, чтобы попытаться вылечить болезнь, травму или изгнать бесов. Другая высокоразвитая традиция восходит к древним египтянам. Они практиковали сложные формы медицины и хирургии, но не смогли понять истинное значение мозга. Изобретя методы лечения мозговых травм, в остальном они были настолько невысокого мнения об этом органе, что выбрасывали его, когда мумифицировали тело для путешествия в вечную жизнь. Великий древнегреческий философ и эрудит Аристотель лишь немногим менее пренебрежительно относился к мозгу, полагая, что он служит для охлаждения крови. Вместилищем интеллекта и эмоций он считал сердце — заблуждение, которому мы обязаны существующим символическим изображениям любви и привязанности (попробуйте избежать этого заблуждения 14 февраля!).

Гиппократ, часто называемый отцом медицины, ближе всего подошел к истине. «Должно быть известно, что источником нашего наслаждения, веселья, смеха и развлечений, равно как и нашего горя, боли, беспокойства и слез, является не что иное, как мозг», — писал он в своем знаменитом эссе «О священной болезни», посвященном эпилепсии. Но Гиппократ, видимо, не рассматривал возможность того, что эта масса ткани в один килограмм может быть сложным механизмом, состоящим из множества частей.

Концепция холистического функционирования утверждает, что мозг работает как единый орган, выполняя свое назначение (так же, как печень и легкие). Она сохранилась в Средние века, когда темпы прогресса в науке в целом замедлились. Начиная с эпохи Возрождения анатомы, в частности анатом XVII века Франциск Сильвий (в честь которого названа Сильвиева щель), дали толчок дальнейшему развитию науки о мозге. Оксфордский профессор натурфилософии Томас Уиллис, современник Сильвия, по-видимому, был первым, кто предположил, что разные (крупные) области мозга отвечают за различные функции.

Книга Уиллиса 1664 года Cerebri Anatome, с иллюстрациями великого английского архитектора Кристофера Рена, убедительно доказывала принцип локализации — идеи о том, что разные части мозга выполняют различающиеся задачи. Далеко не все восприняли выводы Уиллиса, но они получили значительную поддержку приблизительно 80 лет спустя, когда шведский ученый Эммануил Сведенборг опубликовал книгу, описывающую нейроны и области мозга, которые, по его мнению, управляли движением мышц. Предвосхищая базовые принципы современной нейропсихологии, Сведенборг также предположил, что лобные доли связаны с очень важными когнитивными функциями. «Следовательно, если эта часть головного мозга повреждена, — писал он в своей классической книге Oeconomia Regni Animalis

[4], — то внутренние чувства — воображение, память, мышление — страдают; сама воля ослабляется, и сила ее решимости притупляется».

Четыре десятилетия спустя после выхода Oeconomia Regni Animalis чешский физиолог и анатом Иржи Прохазка дополнил наблюдения Сведенборга. Внутри больших областей мозга, рассуждал Прохазка, можно идентифицировать части, отучающие за различные когнитивные функции; он утверждал, что эти более мелкие части, каждую из которых он назвал «орган», должны действовать сообща для обеспечения сложных процессов, происходящих в человеческом сознании.

«Поэтому вполне вероятно, что каждая область интеллекта имеет свой орган в мозге, — писал он. — Один служит для восприятия, другие для воли, воображения, для памяти — и все они действуют удивительно согласованно и взаимно побуждают друг друга к действию».

Прохазка не использовал термин «мозговые системы», но именно их он и описывал (хотя и охарактеризовал эти системы неправильно). Прохазка интуитивно пришел к фундаментальному предположению о функционировании мозга, как мы понимаем его сегодня.

Франц Иосиф Галль, френолог

По иронии судьбы, именно появление первой популярной Психологической практики стало основным фактором в урегулировании дебатов о том, локализованы или холистичны функции мозга, — ученые спорили об этом на протяжении большей части XIX века.

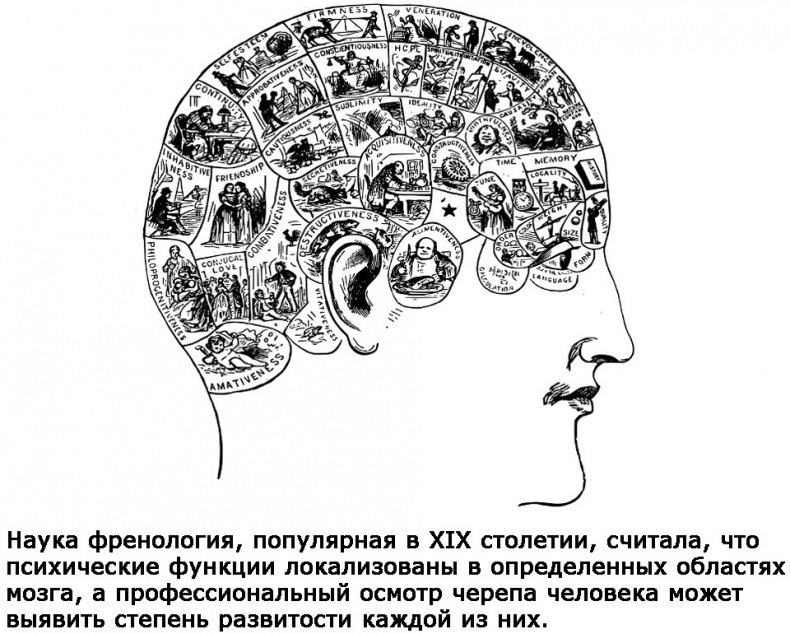

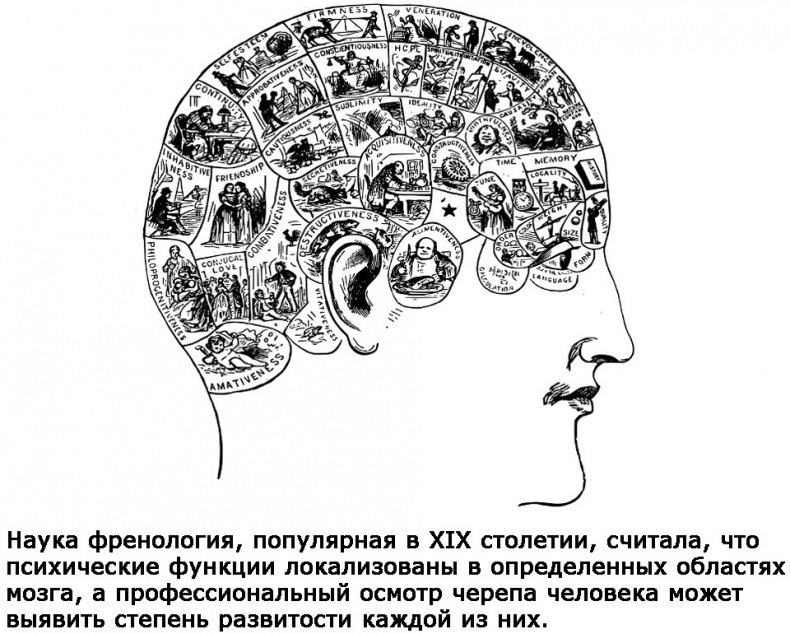

Предложенная эксцентричным венским врачом и нейрофизиологом Францем Иосифом Галлем наука «френология» основывалась на предположении, что мозг является вместилищем разума и разделен на специализированные области. Как и Прохазка, Галль называл эти специализированные области органами. В отличие от чешского анатома Галль утверждал, что он определил психические функции некоторых из областей. В своей книге с впечатляющим названием «Анатомия и физиология нервной системы в целом и мозга в частности, с заметками о возможности выяснения некоторых интеллектуальных и моральных предрасположенностей человека и животного по конфигурации головы», опубликованной в 1819 году, Галль писал, что по мере развития человека рост мозга влияет на структуру черепа в соответствии с размером и формой каждого лежащего под определенным участком черепа органа. Шишка, утверждал он, означает развитость определенного аспекта личности, в то время как углубление означает его дефицит. Таким образом, рассматривание черепа человека предлагалось в качестве способа оценки природы его мозга — и способом оценки психических функций, соответствующих «выпуклым» частям мозга. Более поздние исследования показали, что, хотя структура черепа действительно заметно разнится от человека к человеку, эти различия не отражают относительный размер близлежащих областей мозга и особенности черепа не связаны с особенностями личности и способностями.

Теория Галля вызвала много шума. Вот наконец-то появилась простая, понятная психологическая теория. Здесь не нужен был микроскоп или медицинское вмешательство — все решалось безболезненным посещением френолога. (И это, конечно, стоило денег.)

Обследование было несложным: френолог проводил пальцами по коже головы, нащупывая рельеф черепа, и иногда использовал штангенциркуль и рулетку. Затем он излагал свои выводы, часто с помощью рисунка или изображения органов мозга. Среди выявленных Галлем 27 органов были такие, которые «производили» дружескую привязанность и преданность; убийство, кровожадность; хитрость; добродушие, сострадание, нравственные чувства; умение говорить, вербальную память; теософию, ощущение Бога и религиозность.

Всесторонний анализ мог быть завершен в течение примерно часа. Работодатели нанимали френологов для отбора потенциальных сотрудников, а семейные пары посещали их, чтобы получить советы относительно своих взаимоотношений. Родители консультировались с френологами по поводу воспитания своих детей. Консультировались у френологов и люди, стремящиеся к самосовершенствованию.

Правда, не все верили заявлениям, сделанным френологами. Сам Марк Твен осудил глупости френологии, осмеяв ее в своей книге «Приключения Гекльберри Финна», через упоминание «знаменитого Арманда де-Монтальбана из Парижа», шарлатана, который также заявлял о своих способностях предсказывать будущее. Писатель Амброзо Бирс был жестче, разгромив френологию в своем сатирическом «Словаре дьявола» (первоначально он назывался «Словарь циника»), описав ее как «науку обчищать карман через череп, состоящую в поиске органа, делающего из людей простофиль».