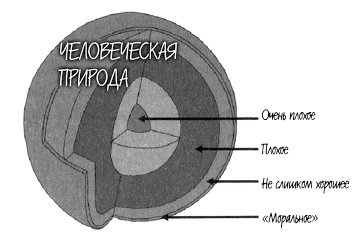

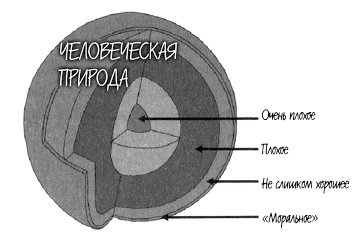

Какое-то время «теория лакировки» определяла взгляды биологов на человеческую природу. Она утверждала, что подлинной доброты либо не существует вовсе, либо является эволюционной ошибкой. Мораль — тонкий налет лоска, едва прикрывающий нашу подлинную природу, которая полностью эгоистична. В последнее десятилетие, однако, «теория лакировки» пала под давлением множества неопровержимых доказательств о присущих и человеку, и другим животным эмпатии, глубинного альтруизма и готовности к сотрудничеству.

Насколько радикально изменилось отношение к этой проблеме, становится ясно всякий раз, когда я показываю аудитории известное заявление Гизелина, которое отправило меня в унитаз: «отмойте альтруиста и увидите ханжу». Я уже несколько десятков лет зачитываю это высказывание на своих лекциях, но только начиная с 2005 г. аудитория стала встречать его откровенными ахами и хохотом как что-то настолько возмутительное, настолько противоречащее всему, что они о себе знают, что невозможно поверить, что когда-то такое принимали всерьез. Неужели у автора этой фразы никогда в жизни не было друга? Любящей жены? Или собаки, на худой конец? Какую тоскливую жизнь он, должно быть, прожил! Мне же при виде такой шокированной и массовой реакции остается только гадать: то ли моя аудитория изменилась под воздействием новых данных, то ли все как раз наоборот. Может быть, изменилась эпоха, «дух времени», а наука просто пытается ему соответствовать?

Но, как бы то ни было, в моем туалете теперь пахнет розами. Наконец-то можно отцепиться от стенки, расслабиться и спокойно поплавать.

Работа над ошибками

Тем не менее все это может оказаться колоссальной ошибкой. Доброта, явленная в неподходящее время в неподходящем месте, может оказаться неадаптивной. Посмотрите, к примеру, как Дейзи заботилась об Амосе или как люди ухаживают за безнадежно больными. Какой в этом смысл? Многие берут на себя заботу о постаревшем супруге, как делала моя мама в последние годы жизни отца. Ей было очень тяжело — физически мама была намного миниатюрнее отца, а он почти не мог ходить. Или представьте себе, каково бывает заботиться о супруге, страдающем болезнью Альцгеймера, — ведь такой человек нуждается в постоянном присмотре, его нельзя оставить ни на минуту; он не ценит ваших усилий и всякий раз удивляется, когда вы входите в комнату, а еще постоянно жалуется, что вы его бросили. И единственной наградой за ваши усилия станут нервное напряжение и усталость. Ни в одном из этих случаев у человека нет никаких шансов на вознаграждение, в то время как эволюционная теория настаивает на том, что альтруизм должен приносить пользу либо кровным родственникам, либо тем, кто готов и может оказать впоследствии ответную услугу. Умирающий супруг никак не вписывается в эту схему.

Поскольку Дейзи, моя мать и миллионы других людей, берущих на себя такую заботу, не укладываются в эволюционную догму, в свое время было много разговоров об «осечке генов», которая будто бы заставляет нас быть лучше, чем полезно для нас самих, тем самым принося себе вред. Но не позволяйте подобной риторике себя обмануть. В генетике нет концепции дающих осечку генов, потому что гены — это всего лишь кусочки ДНК, которые сами по себе ничего не знают и не имеют никаких намерений. Они производят то действие, которое мы наблюдаем, без всякой определенной цели, а потому неспособны совершить ошибку. Скорее восхитительной случайностью можно было бы назвать безудержный альтруизм, но мало кто из специалистов готов этой случайности радоваться. Они настроены довольно мрачно, ведь факты, к сожалению, портят замечательную теорию об эгоистическом происхождении альтруизма. Эволюционисты жалуются, что «почти все в современной жизни — ошибка с точки зрения генов», но никогда не говорят, что это в значительной степени нарушает правдоподобие их теорий

[34].

«По ошибке» мы посылаем деньги в дальние края, пострадавшие от цунами или землетрясения. «По ошибке» анонимно сдаем кровь. «По ошибке» работаем на благотворительной кухне или расчищаем снег перед домом старушки, «по ошибке» вкладываем силы и средства в приемного ребенка. Последнее — вообще беспрецедентная многолетняя «ошибка» тысяч семей, даже не подозревающих, что дети, не унаследовавшие их гены, не имеют никакой ценности. Причем то же самое люди нередко делают по отношению к домашним животным, окружая любимцев необычайной заботой, хотя те-то уж точно не способны оказать ответную услугу. Еще одна распространенная «ошибка» — предупредить незнакомца об опасности, напомнить о забытом в ресторане плаще, подвезти застрявшего на дороге водителя. Жизнь человеческая полна «ошибок», больших и малых. То же можно сказать и о жизни других приматов.

Возьмите Финеаса, отца Амоса. Не то чтобы сам Амос знал, что Финеас был его отцом. В обществе шимпанзе не существует постоянных связей между самцами и самками, так что в принципе отцом любого малыша может быть любой самец стаи. В молодости Финеас был альфа-самцом, но ближе к 40 годам стал относиться к лидерству спокойнее. Он обожал играть с подростками, заниматься грумингом с самками и следить за порядком. Едва заслышав шум ссоры, Финеас спешил на место событий и принимал угрожающую позу — да так, что вся шерсть у него вставала дыбом, — чтобы прекратить скандал. Он готов был стоять между спорщиками до тех пор, пока не прекращались вопли и визг. Такая «контролирующая функция» хорошо известна и у диких шимпанзе. Примечательно, что самцы в этой роли никогда не принимают чьей бы то ни было стороны: они защищают более слабого участника ссоры, даже если вторая сторона — их лучший приятель. Я часто удивлялся подобной беспристрастности, ведь она идет вразрез со многими другими обычаями шимпанзе. Однако роль контролера заставляет самца отказаться от своих социальных пристрастий и тем самым реально работает на благо сообщества.

Нам с Джессикой Флэк удалось показать, как полезно для группы такое поведение. Для этого мы временно удалили из вольера тех самцов, которые обычно исполняли в ссорах роль арбитров. В результате обезьянье сообщество буквально расползлось по швам. Заметно вырос уровень агрессии, а примирения, напротив, стали реже. Но стоило вернуть самцов в группу, и порядок сразу восстановился. Однако остается вопрос: почему они это делают? Какую пользу для себя извлекают? Основная идея здесь в том, что высокоранговые самцы, вступаясь за слабых и неудачливых, зарабатывают себе этим уважение и популярность в сообществе. Но если для молодых самцов такая стратегия годится, то для Финеаса — вряд ли. К концу жизни этот спокойный старый самец очевидно ослабел и, судя по всему, отказался от всяких амбиций. Тем не менее он усердно отслеживал случаи раздора и вражды в группе. Его стремление к всеобщему согласию, безусловно, шло на пользу всем, кроме, может быть, его самого. Неужели и шимпанзе великодушнее, чем полагалось бы по геноцентрической теории?

Для шимпанзе помощь сородичам, не связанным с ними кровным родством, достаточно обычное дело. В качестве примера можно привести Уошо — первого в мире шимпанзе, обученного американскому языку жестов. Услышав однажды крик едва знакомой ему самки и увидев, как она упала в воду, Уошо преодолел две электрические изгороди, добрался до нее и вытащил на безопасное место. Другой случай произошел в Фонголи (Сенегал) с дикой самкой по имени Тиа, у которой браконьеры унесли маленького детеныша. К счастью, ученые сумели отнять малыша и решили вернуть его в группу. Джилл Пруэтц описывает, как подросток Майк, не состоящий с Тиа в родстве и слишком молодой, чтобы быть отцом малыша, взял младенца с того места, где его оставили исследователи, и отнес прямо к матери. Очевидно, он знал, чей это малыш, и к тому же заметил, вероятно, как трудно Тиа двигаться после того, как ее порвали собаки браконьеров. В течение двух дней Майк носил малыша во время всех групповых переходов, а Тиа потихоньку хромала следом.