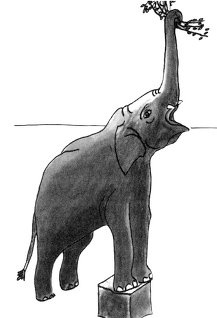

Чтобы дотянуться до подвешенных высоко над головой зеленых ветвей, Кандуле приходилось перетаскивать в нужное место ящик и становиться на него передними ногами, что он и делал.

Пока Кандула жевал заслуженную добычу, Престон и Дайана объяснили мне, что во время экспериментов стараются, как могут, усложнить слону задачу. Иногда они помещали ящик в другую часть двора, убирая с глаз долой, и теперь Кандула, чтобы достать соблазнительное лакомство, должен был вспомнить уже придуманное решение и уйти от цели в поисках своего орудия. Мало кто из животных способен на это, но Кандула всегда уходил без колебаний и притаскивал ящик из самых дальних уголков вольера. А когда ящик совсем убрали, он начал собирать толстые деревянные доски и укладывать их одну на другую, чтобы таким образом оказаться поближе к лакомству.

Кандула демонстрировал все признаки понимания причинно-следственных связей, эвристическое поведение, которое служит признаком высокого интеллекта. Ясно, что ученым следует сначала попытаться взглянуть на мир глазами другого существа — даже если для этого придется вообразить себя с хоботом вместо носа, — прежде чем утверждать, что эти существа способны только кидать грязь.

Благо другого

Вспоминается время, когда мы с Дайаной пытались понять, узнают ли слоны себя в зеркале. Мы с ней и с Джошуа Плотником, моим тогдашним студентом, проводили исследование в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Прежде не наблюдалось никаких признаков того, что слоны понимают увиденное в зеркале. Может быть, они думали, что там, в зеркале, другой слон — точно так же, как обезьяны видят в зеркале другую обезьяну? В тот момент считалось, что только люди, высшие приматы и дельфины узнают собственное отражение.

В предыдущих экспериментах, однако, самому крупному наземному животному Земли показывали довольно скромное по размерам зеркало. Его помещали на уровне земли снаружи от клетки, возле решетки. В этом зеркале слон мог увидеть в лучшем случае четыре ноги за двумя рядами железных прутьев, поскольку зеркало удваивало решетку. Был сделан неутешительный вывод: слоны не узнают себя в отражении. Пришлось задуматься, нельзя ли проверить это как-нибудь иначе. Мы поместили весьма дорогостоящее зеркало, способное не разбиться от движений слона, размером 2,5 × 2,5 м внутрь открытого слоновника так, чтобы они могли пощупать его, обнюхать и посмотреть, что находится сзади, прежде чем рассматривать свое в нем отражение. Исследование предмета — обязательная первая стадия, это верно и для шимпанзе, и для детей. И вот одна азиатская слониха по кличке Хэппи узнала себя. Стоя перед зеркалом, она то и дело потирала белый крест на лбу. Но узнать об этом пятне она могла только одним способом: связав себя со своим отражением. Именно так, кстати говоря, проверяют самораспознавание у детей, которые обычно овладевают этим искусством еще до двухлетнего возраста. Для слонов же вступление в элиту животного мира, способную узнавать себя, много значило. Журналисты, конечно, не смогли не сослаться в заголовках своих статей на слова детской песенки «She’s Happy, and she knows it!» («Она счастлива и знает это!»). Слоны оказались умнее, чем считалось раньше, но даже не это главное: эксперимент наглядно продемонстрировал ограниченность отрицательных результатов. Если вы не видите, как животное того или иного вида использует орудия или, скажем, узнает себя в зеркале, это вовсе не значит, что такого не может быть. Не исключено, что животное действительно не способно выполнить задание, но вполне вероятно, что дело обстоит другим образом: возможно, это ученые не в состоянии правильно организовать эксперимент. Случается, животному дают не те орудия или неподходящее зеркало. Знание такого рода отражено в знаменитом девизе экспериментальной психологии: «Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия».

Это утверждение никогда не вредно повторить лишний раз. Если я гуляю по лесу в Джорджии и никак не могу ни увидеть, ни услышать хохлатого дятла, имею ли я право сделать вывод, что этой птицы в лесу нет? Разумеется, нет. Может быть, я ее просто не заметил. Мы ведь знаем, как великолепно дятлы умеют прыгать вокруг древесного ствола, скрываясь от глаз. Крупные птицы, размером не меньше ворона, они скользят сквозь лес как призраки, и в прежние времена лесорубы называли их «Боже всемогущий». Однако большую часть времени они не показываются на глаза, их напоминающие хохот крики и барабанная дробь слышны только в определенное время года. Так что если после многочисленных прогулок по лесу мне так и не удалось их заметить, это означает всего лишь, что у меня нет данных. Может быть, «Боже всемогущий» здесь и не живет, но головой я бы ручаться не стал.

В этой связи меня всегда поражает, почему в вопросе о когнитивных возможностях приматов так много негативных утверждений, основанных всего лишь на паре прогулок по лесу. Совсем недавно, к примеру, было объявлено, что человекообразные обезьяны не способны к просоциальному поведению. Они во многом напоминают нас, но, бедняжки, эгоистичны, как карманный воришка. Их заботит лишь собственное благо. Эксперимент «тест на просоциальный выбор», который я сейчас опишу, якобы показал, что шимпанзе равнодушны к интересам других. Не важно, что они часто и спонтанно помогают друг другу — делятся пищей, с риском для себя защищают друзей, помогают члену группы выбраться из браконьерской ловушки или берут под свою опеку неродных по крови сирот. Более того, не важно, что они при необходимости помогают собрату достать необходимое орудие или открывают дверь, чтобы тот мог добраться до пищи.

Все замечательно, говорит ученое сообщество, но, пока высшие приматы не пройдут самый главный тест на великодушие, мы не поверим ни единому слову. Отсюда постоянно звучащие утверждения о том, что социальное поведение шимпанзе основано «исключительно на личной выгоде»

[73], что человеческое сотрудничество представляет собой «гигантскую аномалию» в животном царстве и что просоциальные тенденции развились как «исключительная особенность человека» уже после того, как наши предки отделились от предков человекообразных обезьян

[74].

Такой негативный взгляд на высших приматов держался лет десять, до тех пор, пока моя команда не подвергла испытанию шимпанзе, за которыми я наблюдаю в этот самый момент. Я сижу за письменным столом в кабинете, окна которого выходят на полевую станцию Национального центра по изучению приматов имени Йеркса под Атлантой. Шимпанзе живут в буквальном смысле под моим окном. Я занимаю этот кабинет больше двух десятилетий, так что каждого шимпанзе из тех, кому сейчас за двадцать, знал детенышем. В их число входят и нынешний альфа-самец Соко, и альфа-самка Джорджия, которых я любил щекотать еще малышами. Они хрипло хохотали и просили еще. В эту же группу входила Пеони, бывшая альфа-самка, которая к концу жизни не могла обойтись без посторонней помощи; более молодые приносили ей питьевую воду, помогали карабкаться за пищей и т. п. Неудивительно, что эти шимпанзе считают меня и мой кабинет-башню частью своей территории. Если я привожу гостей, все в порядке, но те, кто приходит сюда сам, не всегда встречают радушный прием. Однажды я приехал после дождливого периода, превратившего всю территорию в грязевую ванну, и обнаружил свое окно заляпанным кусочками сухой глины. Я ничего не мог понять, пока мне не объяснили, что в кабинете проводили уборку и присутствие посторонних обезьянам не понравилось.