Но никто ведь не оценивает интеллектуальные способности детей по их поведению на игровой площадке! Так и о разумности шимпанзе нельзя судить только по наблюдениям. Полевая работа нужна и полезна, но для оценки когнитивных способностей необходимо ставить перед приматами специальные задачи. Мы проводим множество таких тестов, исходя при этом из следующих двух принципов. Во-первых, обращаем внимание на то, что шимпанзе могут делать, а не на то, что они не могут. Получая отрицательные результаты, просто на них не задерживаемся. Во-вторых, стараемся проводить простые и интуитивно понятные эксперименты. Именно здесь может пригодиться опыт и хорошее знакомство со спонтанным поведением обезьян — то, что я вижу каждый день, поднимая глаза от стола. Мы придумываем интересные и несложные для шимпанзе задания. Так, вместо того чтобы испытывать их готовность подражать человеку, предпочитаем смотреть, как они обращаются друг с другом. Представители нашего вида интересуют шимпанзе далеко не так сильно, как нам бы хотелось, а вот друг другу они всегда уделяют внимание. Шимпанзе часто садятся лицом к лицу с собратом, чтобы не упустить ни малейшего движения, ощущать запах изо рта, они даже кладут лапу на конечность того, кто выполняет какое-то задание, и получают таким образом кинестетическую информацию. Человекообразные обезьяны не слишком хорошо умеют подражать человеку, но мы выяснили, что они обожают подражать друг другу — так сказать, обезьянничать с обезьянами, и это очень значимое наблюдение.

Дружественный подход к шимпанзе сослужил нам хорошую службу и при разработке нового теста на просоциальный выбор. В старом тесте, который шимпанзе так и не сумели пройти, использовался аппарат, который выдавал еду либо одному из двух подопытных, либо обоим. Человекообразной обезьяне предоставлялся выбор — потянуть рычаг и получить пищу или потянуть другой рычаг, чтобы машина выдала пищу и самому испытуемому, и партнеру. Это означает, что, если бы подопытный сделал добро товарищу, ему самому это ничего не стоило бы. Но шимпанзе дергали за оба рычага с равной частотой, как если бы им было все равно.

Очевидно, однако, что в этой ситуации сложно сказать, насколько хорошо испытуемые понимали принцип действия аппарата. Знали ли они, какое значение их выбор имеет для партнера? Мы в этом сомневались. У меня в группе обсуждение планируемых экспериментов обычно проходит за утренним кофе. Я возглавляю небольшую группу из дюжины аспирантов, уже защитивших диссертации ученых и технических специалистов. Кто-то из команды предлагает эксперимент и подробно объясняет его схему, а все остальные набрасываются на него с критикой; автору идеи объяснят, почему что-то в эксперименте может не сработать, предложат альтернативные варианты, напомнят другие исследования на эту тему и т. д. Один и тот же эксперимент обсуждается в нашем коллективе много раз, иногда месяцами, до тех пор, пока не будет разработан такой, который подходит для человекообразных обезьян. Просоциальный проект тоже прошел этот путь. Сначала мы подробно разобрали схемы предыдущих исследований и заметили, к примеру, что испытуемые-партнеры нередко размещались на значительном расстоянии друг от друга и разделяла их не одна стеклянная перегородка, а несколько. Принцип получения пищи для себя, скорее всего, обезьяны понимали без труда, но могли ли они понять, что при этом получает партнер? Взглянули на изображения аппаратуры и были поражены ее сложностью. Если мы сами не в состоянии понять, как это работает, то можно ли ожидать этого от шимпанзе? Следовало устранить эти недостатки.

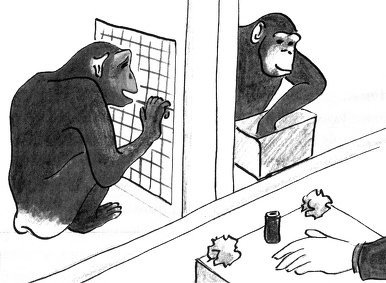

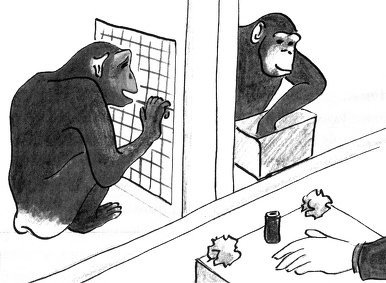

Вики Хорнер знает шимпанзе вдоль и поперек, изучала их жизнь и в природе, и в неволе. Именно она взялась модифицировать схему эксперимента, исключив из нее полностью всякие устройства и аппараты. Мы поместили пару шимпанзе рядом, разделив их лишь одним барьером из крупной сетки, и упаковали порции получаемой ими пищи — нарезанных бананов — в промасленную бумагу. Съесть такую награду бесшумно очень трудно — примерно настолько же, насколько трудно незаметно развернуть конфету на концерте классической музыки. Мы хотели иметь полную уверенность в том, что шимпанзе знают о получаемой партнером пище. Я хорошо помню день, когда наконец был утвержден окончательный план эксперимента и предварительно устроена «генеральная репетиция», на которой в главных ролях выступили сами экспериментаторы. Мы вообразили себя обезьянами и сыграли весь эксперимент, от начала до конца. Все прошло удачно, поэтому было принято решение перейти от слов к делу. Наши шимпанзе живут в просторном вольере с травой и деревянными конструкциями для лазанья. Мы подзываем предполагаемых участников эксперимента по именам в помещение, а там уже разделяем, как планировали. Все делается на добровольной основе, но, поскольку речь идет о еде, обезьяны идут с готовностью. Однако у нас возникают некоторые специфические проблемы, с которыми человеческие психологи никогда не сталкиваются. К примеру, если у самки набухли гениталии и она готова к спариванию, то самцы, для которых она сразу становится «товаром повышенного спроса», могут попросту блокировать вход в здание и не пустить ее. Или они могут устроиться снаружи и непрерывно колотить по железным дверям все время, пока самка будет оставаться внутри. Мотивированный самец способен произвести ужасающее количество шума, что, очевидно, никак не способствует концентрации внимания. Или, к примеру, молодой шимпанзе, не захотев разлучаться с матерью, может прийти и тоже лишить нас возможности испытывать ее одну. Кроме того, существуют простуды и болезни, ссоры, плохая погода и прочие отвлекающие факторы. А поскольку нам, чтобы получить убедительные результаты, обязательно нужно проверить несколько шимпанзе по нескольку раз, становится понятно, что такое исследование вполне может затянуться на год.

Тем не менее все наши усилия окупились, потому что нам впервые удалось продемонстрировать, что шимпанзе небезразлично благо других. Настойчивость Вики, новая схема эксперимента и наше с шимпанзе взаимопонимание сыграли свою роль. В самом первом тесте участвовали две неродственные самки, Пеони и Рита. Мы устроили их в отдельных вольерах и выдали Пеони ведро, наполненное цветными фишками. Это были небольшие одинаковые кусочки пластиковой трубки, различавшиеся только по цвету: половина из них была зеленого цвета, другая половина — красного. Мы попросили Пеони доставать из ведра по одной фишке и давать нам. Какую бы фишку она ни достала, она всегда получала награду. Единственная разница состояла в том, что получала при этом Рита. Красные фишки были «эгоистичными», потому что награду за них получала только Пеони, а зеленые — «просоциальными», потому что лакомство получали обе самки, и Пеони, и Рита. После многократного повторения процедуры Пеони начала выбирать зеленые фишки два раза из трех. В некоторых других парах шимпанзе мы наблюдали даже девять просоциальных фишек из десяти, но в среднем желание помочь партнеру примерно соответствовало тому, что мы наблюдали у Пеони. Шимпанзе делали это без особой охоты, но наверняка не случайно. С другой стороны, если в том же эксперименте участвовала только одна обезьяна, цвета фишек чередовались без всякой системы. Иными словами, для просоциального поведения обязательно был нужен партнер.