Внешне особенно красива обыкновенная игрунка Callithrix jacchus с пучками белого пуха на ушах и пестрой серо-желтой спинкой; несколько других видов в целом похожи на нее, но, например, у белолицей игрунки C. geoffroyi кисточки ушей серые, а у черноухой C. penicillata – черные и к тому же висячие.

В отличие от игрунок, у тамаринов клыки намного больше, а резцы значительно меньше, а потому они неспособны прогрызать кору деревьев. Тем не менее они тоже любят древесные соки, смолы и нектар, хотя чаще, чем игрунки, ловят насекомых и прочих животных, а также едят фрукты и цветы. Среди тамаринов особенно выделяется императорский Saguinus imperator – с огромными висячими усами а-ля Вильгельм II, только у обезьянки усы висят вниз, а у кайзера торчали вверх. По-королевски выглядит и эдипов тамарин S. oedipus – с белоснежным плюмажем на голове.

Очень впечатляют пышной гривой львиные тамарины, из которых Leontopithecus rosalia выделяется золотым цветом. Другие могут быть контрастны: например, L. caissara имеет золотую шерсть с черными лицом, руками и хвостом, а L. chrysomelas – черную шерсть с золотыми лицом, руками и хвостом.

Гельдиева мармозетка, или каллимико, Callimico goeldii (Callimiconinae) в целом похожа на других представителей семейства, однако имеет три моляра, то есть может представлять потомков исходной для игрунок группы. Она равномерно окрашена в черный цвет.

Амазония велика, а потому раз в несколько лет исследователи находят в сельве новые виды широконосых обезьян. К сожалению, леса безжалостно вырубаются, и многие виды оказываются на грани вымирания. Часть из них, как золотистых тамаринов, удается спасать в зоопарках, но часть может пропасть, не будучи даже открыта. Есть, конечно, и радостные моменты: в 2013 году в Бразилии была вновь найдена мармозетка Марка Callithrix marcai, с 2008 года считавшаяся уже вымершей.

Бывают и “закрытия”. Как-то по чучелу из одного музея был описан особый вид игрунки замечательного пепельного цвета. Однако потом выяснилось, что чучело принадлежало ранее известной мармозетке, шкурка которой просто покрылась густым слоем пыли за долгие годы хранения.

Широконосые обезьяны известны своей склонностью образовывать группы из представителей разных видов, рядом с которыми могут кормиться и не приматы. Такое сообщество оказывается лучше защищено от хищников: например, еноты-носухи лучше нюхают, попугаи – слышат, а обезьяны – видят и соображают. Какой-нибудь онцилле или оцелоту нелегко обмануть сразу всех этих животных. Так что толерантность заложена в глубине души широконосых обезьян; если будущее человечество возникнет из капуцинов, оно наверняка будет терпимее нынешнего.

Новые приматы Старого Света: примитивнейшие узконосые обезьяны

Узконосые обезьяны (Catarrhini) – обезьяны Старого Света: Африки, Азии и Европы. Они появились уже в верхнем эоцене, а на границе с олигоценом стали достаточно разнообразными. Как всегда бывает, переходные группы трудно однозначно классифицировать, так как они зависают между предками и потомками. В данном случае палеоприматологи нашли элегантный выход: примитивнейшие узконосые, которые не могут быть однозначно определены как мартышковые или человекообразные, выделяются в парвотряд “ранних узконосых” Eocatarrhini, тогда как более продвинутые формы, имеющие непосредственное отношение к современным, обозначаются как “истинные узконосые” Eucatarrhini. Маленькая буковка в названии, но огромный скачок в морфологии!

“Ранние узконосые” (Eocatarrhini) сами по себе подразделяются на две группы: более древние и примитивные проплиопитековые (Propliopithecoidea) известны исключительно с границы эоцена и олигоцена Северной Африки (почти исключительно из Египта), а поздние и относительно продвинутые плиопитековые (Pliopithecoidea) – из миоцена Уганды, Европы и Азии.

Проплиопитековые (Propliopithecoidea) имели еще довольно много архаичных черт строения, поэтому их систематический статус неустойчив: разные палеоприматологи предлагали объединять их с парапитековыми или, напротив, включать в состав человекообразных. Самые ранние формы – самые загадочные, что, в общем-то, закономерно.

Олигопитековые (Oligopithecinae), названные по роду Oligopithecus из нижнего олигоцена (31–33 млн лет назад) оазиса Файюм в Египте (предположительно туда же включаются катопитек Catopithecus browni из более старых отложений того же Файюма и еще более древний талапитек Talahpithecus parvus из верхнего эоцена Ливии), разными исследователями определялись как самостоятельное семейство Oligopithecidae надсемейства проплиопитековых (Propliopithecoidea), как подсемейство семейств проплиопитецид (Propliopithecidae) или плиопитецид (Pliopithecidae; в варианте с выделением подсемейств Propliopithecinae, Pliopithecinae и Oligopithecinae), как синоним проплиопитецид или парапитецин (Parapithecinae), включались в понгид (Pongidae) и даже в надсемейство адаписовых (Adapoidea), а также в качестве семейства в инфраотряд Paracatarrhini гипотряда Anthropoidea. Можно надеяться, что новые находки позволят точнее определиться в этом сложном вопросе. В то же время и в том же месте, что олигопитеки, жил странный примат – протеопитек Proteopithecus sylviae, выделенный в собственное семейство Proteopithecidae; впрочем, по общему эволюционному уровню, размерам и образу жизни он не очень отличался от своих соседей.

Очень здорово, что приматы Файюма были массовыми животными, особенно многочисленны были катопитеки, на втором месте по частоте – протеопитеки. От них, да и других приматов сохранились не только зубы, но и черепа и части скелетов. Благодаря такому богатству нам известны многочисленные подробности строения и образа жизни египетских позднеэоценовых и раннеолигоценовых обезьян; ни о каких других синхронных приматах у нас нет столь обширных сведений.

Олигопитековые и протеопитек еще имели некоторые примитивные черты: например, барабанная пластинка у них не полностью окружала слуховой канал. Зато был и прогресс: скажем, в челюстях осталась всего пара премоляров – черта, не очень надежно, но наглядно разграничивающая узконосых и всех прочих приматов. Олигопитековые имели вес от трети до полутора килограммов, вели дневной образ жизни, питались преимущественно фруктами, дополняя их листьями и иногда насекомыми; протеопитек мог вдобавок к тому лакомиться смолами и нектаром.

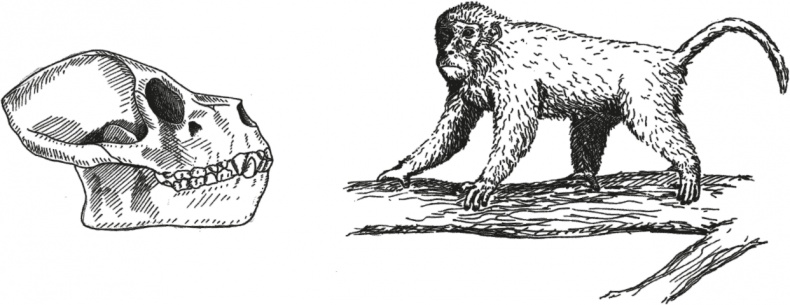

Рис. 33. Череп Aegyptopithecus zeuxis и реконструкция Propliopithecus.

Любопытно, что половой диморфизм по размерам клыков у катопитека и особенно протеопитека был выражен сильнее, чем у схожих по размеру тела современных обезьян (Simons et al., 1999). Крупные размеры клыков у самцов и мелкие у самок свидетельствуют о существенной межсамцовой конкуренции. Группы катопитеков и протеопитеков состояли либо из нескольких самцов со строгой иерархией и множества самок, либо вообще из одного самца с гаремом самок. Такая структура нетипична для полуобезьян, зато характерна для многих узконосых.