Важнее другой аспект открытия – преемственность технологий. До сих пор многие “наидревнейшие” индустрии частенько зависали как бы в хронологическом вакууме, а их развитие обнаруживалось в более-менее отдаленном будущем. Обычно проблема банально в том, что геологические слои не накапливаются в одном месте непрерывно, иногда они не формируются или даже разрушаются. Другое дело – материалы в Консо. Длительная последовательность отложений позволила проследить последовательность археологического развития от 1,9 до менее чем 1 млн лет назад. В ранних слоях лежат галечные орудия, индустрия в KGA6-A1 была определена как прото-ашель, а в KGA4-A2 с датировками 1,6 млн лет назад найден уже типичный ранний ашель. Разница заключается в качестве обработки орудий: у более поздних она тщательнее, форма вывереннее, симметричнее, режущий край тоньше, увеличивается число ударов, совершенных во время изготовления, уменьшается размер сбитых отщепов. Развитие прослеживается и дальше примерно в том же направлении. Примечательно, что ручные рубила совершенствовались интенсивнее, чем острия. Для последних, в частности, не обнаруживается изменения числа ударов, нанесенных при выделке.

Нельзя не заметить – и авторы статьи заметили это, – что с новейшими датировками ашеля практически уравнивается время появления этой культуры и вида Homo ergaster. Ведь давно было обнаружено, что культура совсем уж тесно не привязана к биологическим видам, но в целом соответствие все же есть. Границы же Homo habilis – Homo ergaster и олдувай – ашель расходились примерно на 250 тысяч лет. Теперь же они совпадают почти идеально: 1,65–1,7 млн лет назад для KNM-ER 3733 и 1,75 млн лет назад для Кокиселеи 4 и Консо. С учетом того, что морфология KNM-ER 3733 уже резко отличается от Homo habilis, а камни сохраняются лучше черепов, – совпадение совсем точное. Конечно, это не исключает того, что ретрогады-хабилисы еще долго могли бродить по африканским закоулкам и клепать свои устаревшие чопперы. Но прогресс не остановишь! Мозги и рубила проторили дорогу эргастерам и их потомкам в светлое будущее, к следующей революции, вперед – к “среднему каменному веку”. Но это уже совсем другая история…

Статус вида “человек умелый” весьма зыбок. С одной стороны, его трудно отличить от предшествовавших “людей рудольфских”, с другой – от “людей работающих” и даже “прямоходящих”. Даже таксономическая принадлежность видового голотипа – OH 7 – ставится под сомнение. Homo habilis, несомненно, прогрессивны строением своего жевательного аппарата, но по ряду признаков посткраниального скелета выглядят “откатившимися назад” в эволюции в сравнении даже с афарскими австралопитеками, а по размерам мозга хотя и превосходят австралопитеков, но “отстают” от рудольфенсисов. Следствие ли это прихотливых загогулин эволюционного процесса, или свидетельство происхождения хабилисов от каких-то еще неведомых австралопитеков? А чтоб антропологам не показалось, что загадок маловато, из африканских недр на свет божий появляются совсем уж невразумительные находки.

Странные Homo Восточной Африки: Homo microcranous

Африканские саванны и пустыни хранят еще много откровений. Намеками на то, что не все так просто, являются некоторые окаменелости, не вписывающиеся в стройные стандартные схемы учебников. Некоторые находки из Восточной Африки стоят особняком среди всех эогоминин, даром что они одни из самых сохранных. Это прежде всего два черепа: KNM-ER 1805 и KNM-ER 1813.

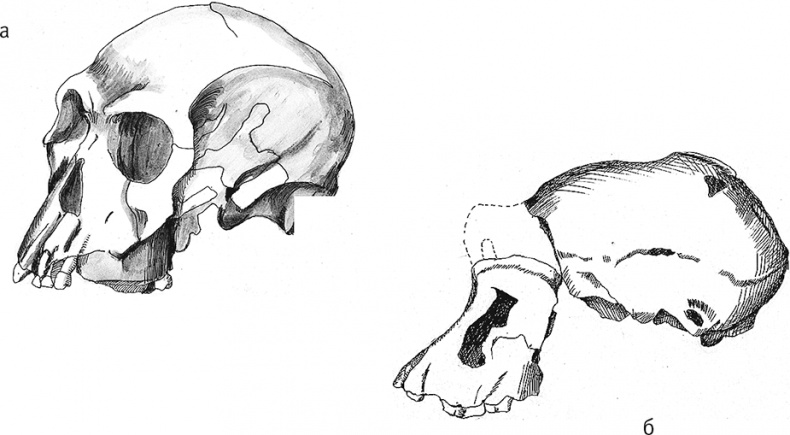

Рис. 15. Черепа KNM-ER 1805 (а) и KNM-ER 1813 (б).

KNM-ER 1805, известный также как “Загадочный череп”, согласно новейшим датировкам, жил 1,75 млн лет назад (McDougall et al., 2012). Мозговая коробка и челюсти разломаны так, что не стыкуются между собой, так что ориентация и даже размеры лицевого скелета точно неизвестны. Все же основные признаки вполне определимы. Признаки эти противоречивы, отчего находка диагностировалась крайне разнообразно: как Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo sp., Paranthropus boisei. Строго говоря, положение KNM-ER 1805 среди прочих гоминид “загадочного миллиона” совершенно уникально. Череп довольно велик для австралопитеков, но вполне соответствует норме хабилисов: его объем 582 см³. Линейные размеры черепа даже больше, чем у хабилисов, поскольку затылочный рельеф выражен очень сильно (развитие надбровья неизвестно). При этом височные линии в задней части сходятся практически вплотную, образуя хотя и слабый, невыраженный и слегка недоделанный, но все же сагиттальный гребень. На затылке же выйный гребень сливается с височным в единое образование, чего не бывает у эогоминин и даже у Australopithecus africanus. Височная кость, как часто бывает, несет мозаику признаков. Особенно удивителен лицевой скелет: челюсти очень мощные, тяжелые, резко прогнатные, в продольной плоскости лицо вогнуто, а в поперечной средняя часть лица сильно выступает вперед. Судя по височному рельефу, скуловые дуги были немаленькими, но насколько они выступали в стороны, сказать сложно, согласно некоторым реконструкциям – не так уж и сильно, примерно как у KNM-ER 1813 и Stw 53. Альвеолярный отросток резко выдается вперед, выпукл продольно и поперечно и плавно переходит в дно носовой полости, что является выраженно примитивным вариантом. Нижняя челюсть сохранилась плохо, но она явно была массивной. На удивление, зубы KNM-ER 1805 невелики, намного меньше, чем у Australopithecus boisei и большинства Homo habilis, хотя моляры относительно передних зубов несколько увеличены. Сочетание мощнейшего жевательного аппарата и маленьких зубов очень необычно.

Как расценивать такую чехарду признаков – непонятно. Согласно одному из объяснений, KNM-ER 1805 был патологической особью; в пользу этого приводилось, например, наличие у него метопического шва. Однако каких-то специфических признаков болезней на самом деле нет, а метопический шов – вполне нормальная вариация у самых разных приматов, включая человекообразных обезьян в целом и человека в частности.

С другой стороны, можно обратить внимание, что размеры нижних зубов KNM-ER 1805 непринципиально отличаются от Дманиси D2600, хотя верхние заметно меньше, чем у Дманиси D4500. А ведь по времени “Загадочный череп” и Дманиси почти синхронны! Хотя по некоторым абсолютным размерам черепа KNM-ER 1805 заметно уступает дманисцам, зато по объему мозга и ширине лба даже несколько превосходит D4500. Может, это вариации на одну и ту же тему поздних мелкозубых рудольфенсисов?

Возможно также, KNM-ER 1805 был гибридом парантропа и эогоминина: от первого он унаследовал челюсти, а от второго – мозги и зубы. Конечно, биологические признаки не наследуются готовыми комплексами, но “метисная” гипотеза происхождения KNM-ER 1805 ненамного хуже альтернативных версий. Удивительно, что все авторы отмечали своеобразие KNM-ER 1805, но никто не решился дать ему собственное латинское наименование.

Второй “нестандартный” эогоминин Восточной Африки – KNM-ER 1813. Его датировка такая же, как у KNM-ER 1805 (1,75 млн лет назад), но признаки существенно отличаются. Главная особенность KNM-ER 1813 – очень маленькие размеры. Они были увековечены в названии Homo microcranous, предложенном специально для этой находки (череп послужил голотипом и для вида Homo antiquus, включавшего также афарских австралопитеков, но такое объединение оказалось слишком уж спорным, а название было уже раньше использовано для неандертальцев, а потому не может считаться валидным; Ferguson, 1995). Объем мозга KNM-ER 1813 равен 505–510 см³, то есть в верхних пределах изменчивости афарских австралопитеков и ниже нижних – хабилисов. Однако KNM-ER 1813 очень мало похож на Australopithecus afarensis и не очень – на Homo habilis: у него слишком слабо выступающие, хотя и высокие челюсти (выше, чем, например, у OH 24), слишком округлый затылок, слабое надбровье и довольно-таки выпуклый лоб, височные линии широко отстоят друг от друга, череп гораздо долихокраннее, чем у хабилисов; лицо узкое, а его средняя часть сильно выступает вперед, тогда как скулы заметно скошены; передняя поверхность верхней челюсти плоская, без “передних лицевых валиков”; зубы несколько меньше, чем у большинства Homo habilis, но относительно самого черепа не такие уж и мелкие. Особенности височной кости весьма прогрессивны. Вместе с тем скуловые дуги довольно сильно расходились в стороны, а нижняя челюсть должна была иметь очень высокую и узкую восходящую ветвь.