Онлайн книга «Достающее звено. Книга 2. Люди»

Большой размер ключицы, превосходящий самые крупные величины мандрилов, свидетельствовал о том, что кость, скорее всего, не принадлежит мартышковому примату. Сильный грудной изгиб – гоминидный признак – говорил о том, что кость, скорее всего, принадлежит не шимпанзе (у детенышей, самок и мелких самцов изгиб может быть большим, но он расположен в другой плоскости); с другой стороны, сильный изгиб в вертикальной плоскости как раз типичен для шимпанзе. Смещение на середину кости места прикрепления дельтовидной мышцы и мощная выраженность этого прикрепления оказались нетипичны ни для шимпанзе, ни для человека. Тип локомоции должен был отличаться и от обезьян, и от человека, и, скорее всего, от дриопитеков, хотя по ключице об этом судить трудно. Н. Боаз сделал вывод, что кость принадлежит гоминоиду, но уточнить его принадлежность помогут лишь новые находки.

Напомним, это был 1980 год. В свете находок 1990-х и 2000-х годов кость из Сахаби могла бы оказаться ключицей некоего самого северного раннего австралопитека… Могла бы оказаться останками самого древнего и северного шимпанзе… Могла бы… Но! Она оказалась ребром дельфина (White et al., 1983). В Сахаби, наряду с останками наземной фауны (включая, кстати, и древних мартышкообразных приматов), были найдены зубы акул и фрагменты костей китообразных. Судя по всему, именно в этот водоплавающий ряд попадает и “ключица гоминида”. Такой вот неожиданный финал несостоявшейся сенсации.

Занятно, что Н. Боаз в статье упомянул несколько случаев неверной идентификации “гоминидных ключиц”: MLD 20 и MLD 36 из Макапансгата в Южной Африке оказались при перепроверке боковыми метакарпалиями древней лошади-гиппариона, одна с острова Русинга и одна из Мабоко в Кении – бедренными костями рептилий. Однако ни знание этих прецедентов, ни знание анатомии самых разнообразных животных не спасло Н. Боаза от такой же ошибки. Попробуйте пересмотреть больше трех тысяч фрагментов костей десятков видов животных (а именно столько было найдено в Сахаби) и ни разу не ошибиться! Слишком уж много костей, и удивительно сильно иногда похожи даже неодинаковые части неодинаковых животных. Некоторые несознательные личности на этом месте воскликнут: “Ну вот! Бестолковые ученые! Опять все перепутали! То зуб свиньи посчитают предком человека, то ногу лошади, то ребро дельфина! Как можно им верить!” Однако ж стоит напомнить, что именно ученые разобрались, чем зуб свиньи отличается от человеческого, а метакарпалия гиппариона и ребро дельфина – от ключицы гоминида. Ошибки были найдены и распознаны. Без грандиозного багажа знаний это было бы невозможно, и именно такой багаж, несмотря на случающиеся недоразумения, служит надежным фундаментом для целостной и непротиворечивой картины мира. А ошибки… Что ж, на то и ошибки, чтобы на них учиться.

Человекообезьяны: грацильные австралопитеки

Когда весной 1924 года южноафриканский преподаватель Раймонд Дарт вскрывал присланные ему ящики с окаменелостями, он уже ждал чего-то необычного. Уже два года он собирал древние кости, которые шахтеры иногда случайно находили в разных рудниках Южной Африки. Но вряд ли Р. Дарт рассчитывал на то открытие, которое он сделал, вскрыв второй ящик. Везение палеонтолога – особого рода, оно связано с долгим трудом и тщательными поисками, часто растягивающимися на долгие годы. Эжен Дюбуа искал своего питекантропа тоже два года, Луис Лики работал в Олдувайском ущелье до первых важных находок 28 лет, а сколько археологов и антропологов так и не находят “свою” сенсацию! Так что череп, который обнаружил Р. Дарт поверх остальных окаменелостей, можно считать поистине подарком судьбы и наградой за неустанные изыскания. Находка эта тем более удивительна, что за все последующие годы в руднике Таунг, откуда были присланы ящики, не было найдено ни одной новой кости австралопитека. Впрочем, когда Р. Дарт осматривал удивительный череп, слова “австралопитек” еще не существовало, его придумал и ввел в научный оборот сам Р. Дарт, опубликовав пятистраничную статью в журнале Nature в следующем году (Dart, 1925). Многие ученые отнеслись тогда к открытию, мягко говоря, осторожно, такова уж особенность научного мышления. Следующие десять лет не принесли подтверждений значимости новооткрытого вида древних приматов. Но потом за поиски австралопитеков в других южноафриканских рудниках взялся зоолог Роберт Брум, и с тех пор окаменелости посыпались как из рога изобилия. Сокровищница разверзлась, и сенсационные находки с той поры и по сей день не прекращают радовать антропологов. Сейчас известно много сотен окаменевших останков австралопитеков из разных частей Африки, и мы знаем о них гораздо больше, чем о большинстве других древних животных.

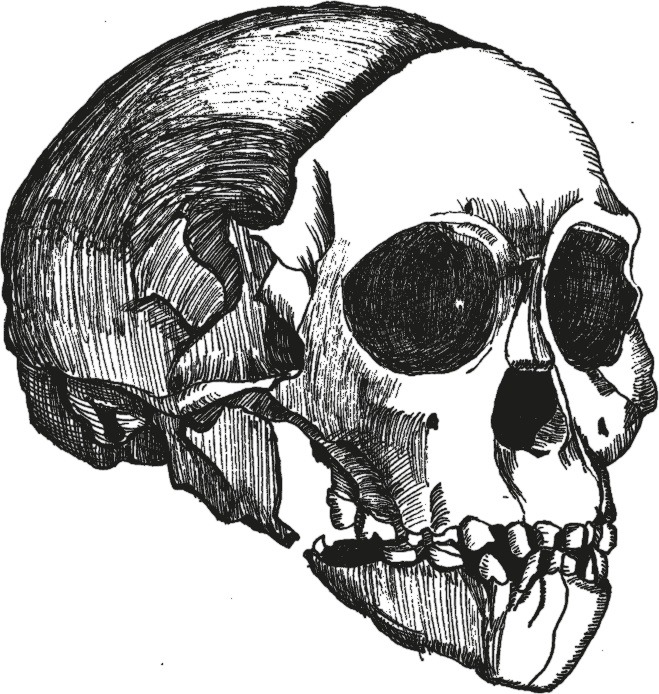

Рис. 5. Таунг.

Животных или людей? Австралопитеки – кто они, эти странные существа с телом человека и головой обезьяны? “Южные обезьяны”, как гласит их название (которое, кстати, никак не связано с Австралией, где никогда не было обезьян), или обезьянолюди, то самое пресловутое “недостающее звено”? Были ли они нашими предками или исчезли, не оставив потомков? А может, у разных австралопитеков была разная судьба?

Кстати, о переводах…

Мелкие виды австралопитеков, известные лучше всего – прежде всего Australopithecus afarensis и Australopithecus africanus, – суммарно называются грацильными. Такое название дано им за небольшие размеры сравнительно с массивными австралопитеками – парантропами. Эти термины – “грацильный” и “массивный” – глубоко укоренились в антропологической литературе. Тем более забавно, когда журналисты пытаются их перевести: так появились “изящные”, “стройные”, “субтильные”, “деликатные”, “хрупкие”, а также “мощные” и “могучие” австралопитеки. По таким лингвистическим мелочам, как и в любой специфической деятельности, легко распознать профессионала и дилетанта.

Южноафриканские австралопитеки стали первыми известными науке, но они не были древнейшими из открытых на данный момент. Грацильные австралопитеки Восточной Африки имеют более солидный возраст. И конечно, самые известные и изученные из них…

Афарские австралопитеки Australopithecus afarensis – от них сохранились десятки отличных окаменелостей, а если считать изолированные зубы – то и сотни. Подавляющая часть находок сделана в Эфиопии, в пустыне Афар, в местности Хадар, но наиболее древние обнаружены в Ворансо-Милле, другие – в Лаэтоли в Танзании, Южном Таквиле в Кении. и самые молодые – в Омо в Эфиопии. Есть и другие местонахождения: Лотагам, Мака, Дикика, Кантис. Приблизительно с 4 млн лет назад палеонтологическая летопись становится достаточно полной и последовательной. Суммарно вид афарских австралопитеков существовал примерно с 3,6–3,8 до 2,9 млн лет назад, а возможно – даже до 2,3 млн лет назад.

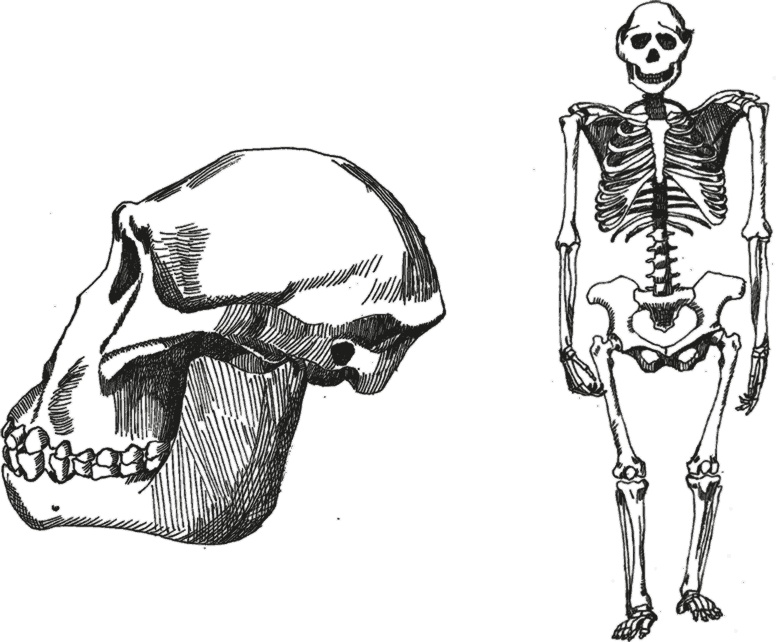

Рис. 6. Череп и скелет Australopithecus afarensis.

Одно из древнейших местонахождений афарских австралопитеков – танзанийское Лаэтоли. Более того, нижняя челюсть LH 4, найденная тут в 1974 году, послужила голотипом – образцом для описания – всего вида (Johanson et al., 1978). Однако самой необычной и доселе непревзойденной находкой стала цепочка следов. 3,66 млн лет назад в Лаэтоли извергся вулкан. Пепел завалил все вокруг, после чего прошел дождь и равнина покрылась слоем грязи. Пробегавшие по ней зверюшки – от зайцев до саблезубых тигров и слонов – оставили пересекающиеся следовые дорожки. Оставили свое наследие и двуногие – рядом с ним нет никаких отпечатков рук. Грязь высохла, а вулкан после этого извергся еще разок, засыпав все сверху новым шлаком. И так следы ждали своего часа прямо под почвой танзанийской саванны вплоть до XX века, чтобы в 1978 году предстать перед изумленными взорами своих далеких потомков.