Таким образом, в начале 1960-х гг. эта область исследований медленно, но верно погружалась в трясину отчаяния. Как выразился Рэкер (его слова перекликаются со знаменитым изречением Ричарда Фейнмана о квантовой механике

[33]): «Те, кто не запутались окончательно, просто не до конца понимают эту проблему». Во время дыхания генерируется энергия в форме АТФ, но механизм этого процесса не подчиняется базовым законам химии и, кажется, даже откровенно их нарушает. Как же это возможно? Даже несмотря на то, что эти удивительные данные настойчиво требовали радикального переосмысления устоявшейся теории, никто не был готов к тому шокирующему объяснению, которое им дал Питер Митчелл в 1961 г.

5. Энергия протонов

Питер Митчелл был аутсайдером биоэнергетики. Он изучал биохимию в Кембридже и начал работу над диссертацией в 1943 г. (на военную службу его не приняли из-за старой спортивной травмы). В те времена Митчелл был ярким персонажем. Его хорошо знали в Кембридже, где он выделялся артистизмом, творческим темпераментом, чувством юмора и склонностью к озорным выходкам. Он неплохо музицировал и носил длинные волосы на манер молодого Бетховена (под конец жизни Митчелл, кстати, тоже оглох). Образу очаровательного шалопая немало способствовало личное финансовое благополучие. Митчелл был одним из немногих, кто в безрадостные послевоенные годы мог позволить себе собственный «роллс-ройс»; его дядя, Годфри Митчелл, стоял во главе гигантской строительной компании «Уимпи». Впоследствии доходы от доли в семейном предприятии помогали держаться на плаву его детищу — частной исследовательской лаборатории под названием Глинновский институт. Митчелла считали одним из самых блестящих молодых ученых, но работа над диссертацией заняла у него семь лет, отчасти потому, что параллельно он занимался исследованиями для военных нужд (они были связаны с производством антибиотиков), а отчасти потому, что диссертацию ему пришлось представлять повторно.

Один из членов экзаменационной комиссии пожаловался, что «обсуждение выглядит нелепо, так научные тексты не пишут». Дэвид Кейлин, хорошо знавший Митчелла, заметил: «Проблема в том, что Питер слишком оригинален для своих экзаменаторов».

Митчелл изучал бактерии, в частности, то, как они импортируют и экспортируют различные молекулы в клетку и из клетки, нередко против градиента концентрации. Его интересовал векторный метаболизм, то есть химические реакции, имеющие направленность не только во времени, но и в пространстве. Митчелл полагал, что транспортные системы бактерий связаны с особенностями строения наружной мембраны их клеток. Ясно, что это не просто инертный физический барьер, ведь через него постоянно и избирательно транспортируются разнообразные материалы, по меньшей мере, поглощается пища и удаляются продукты обмена. Мембрана — это полупроницаемый барьер, который ограничивает транспорт молекул и контролирует их концентрацию в клетке. Молекулярная механика активного трансмембранного транспорта заворожила Митчелла. Он знал, что многие мембранные белки настолько же специфичны к переносимым ими молекулам, насколько ферменты специфичны к субстратам. Как и в случае ферментов, активный транспорт постепенно останавливается по мере того, как усиливается противодействующий ему градиент, так постепенно становится все труднее надувать воздушный шарик.

Многие свои концепции Митчелл разработал еще в Кембридже. В конце 1950-х гг. он продолжил работу над ними в Эдинбургском университете. Он рассматривал активный транспорт как физиологический аспект жизнедеятельности бактерий. Однако в те времена физиологи и биохимики говорили на разных языках. Кроме того, было очевидно, что для активного трансмембранного транспорта нужна энергия. Это заставило Митчелла обратиться к одному из направлений биохимии — биоэнергетике. Вскоре он понял, что если мембранный насос создает градиент концентрации, то этот градиент в принципе может действовать как движущая сила. Так, воздух, выходящий из шарика, позволяет ему летать по комнате, а выходящий из парового двигателя пар двигает поршень. Возможно, клетки научились использовать эту силу.

В 1961 г. Митчелл, тогда еще работавший в Эдинбурге, послал в Nature статью с радикально новой гипотезой. Он предположил, что дыхание в клетке происходит за счет хемиосмотического сопряжения, под которым понимал химическую реакцию, которая может создавать осмотический градиент (верно также и обратное). Слово осмос знакомо нам со школьной скамьи, даже если мы запамятовали, что это, собственно, такое. Обычно под осмосом понимают поток воды через мембрану из менее концентрированного раствора в более концентрированный. Митчелл, любивший переосмысливать термины, имел в виду нечто совершенно другое. Резонно было бы предположить, что «хемиосмос» — это поток через мембрану не воды, а каких-то химических веществ, но и это было не так. Митчелл использовал слово «осмос» в оригинальном греческом значении «толчок». Хемиосмос по Митчеллу — это проталкивание молекул через мембрану против градиента концентрации, то есть, в некотором смысле, прямая противоположность осмосу, который происходит по градиенту концентрации. Функция дыхательной цепи, говорил Митчелл, не более и не менее чем толкать протоны через мембрану, создавая резервуар протонов с другой стороны. Мембрана — это плотина. Сдерживаемая ею сила протонов может выпускаться понемногу, маленькими толчками, обеспечивая образование АТФ.

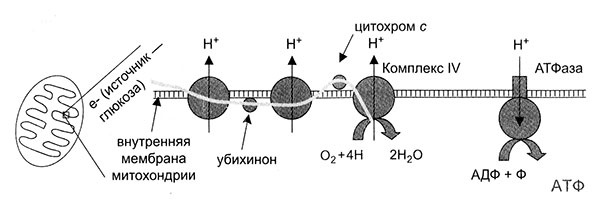

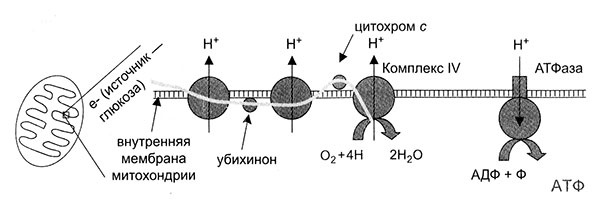

Это работает так. Вспомним предыдущую главу: комплексы дыхательной цепи заякорены в мембране. Атомы водорода, поступающие в дыхательную цепь, расщепляются на протоны и электроны. Электроны проходят по цепи, как ток по проволоке, за счет последовательных окислительно-восстановительных реакций (рис. 7).

Рис. 7. Упрощенная схема дыхательной цепи. В целом она такая же, как и на рис. 5, но теперь показана природа посредника — это протон. Электроны (e-) переносятся по цепи от комплекса I к комплексу IV, и энергия, высвобождающаяся на каждом шаге, сопряжена с проталкиванием протона через мембрану. Это приводит к разности концентрации протонов по обеим сторонам мембраны. Ее можно измерить как разность кислотности (pH — это концентрация протонов) и как разность электрических потенциалов (протон несет один положительный заряд). Резервуар протонов — это хранилище потенциальной энергии, так водохранилище на вершине холма служит источником потенциальной энергии, которую можно использовать для получения энергии гидроэлектрической. Сходным образом, поток протонов по градиенту концентрации можно использовать для совершения работы, в данном случае синтеза АТФ. Поток протонов через АТФазу называется «протон-движущей силой»; он включает-миниатюрный молекулярный моторчик — АТФазу, и она начинает синтезировать АТФ из АДФ и фосфата

Никакого макроэргического химического посредника при высвобождении энергии не образуется, говорил Митчелл; тильда неуловима, потому что ее нет. Все происходит иначе: энергия, высвобождающаяся в процессе переноса электронов, используется для закачивания протонов через мембрану. Три дыхательных комплекса из четырех используют энергию, высвобождающуюся в процессе переноса электронов, для проталкивания протонов через мембрану. В других местах мембрана непроницаема для протонов, поэтому их обратный ток невозможен. Образуется хранилище протонов. Протоны несут положительный заряд, а значит, протонный градиент имеет как электрический, так и концентрационный компонент. Электрический компонент создает на разных сторонах мембраны разность потенциалов, а концентрационный компонент создает разность кислотности (под кислотностью (pH) понимается концентрация протонов) — снаружи среда более кислая, чем внутри. Сочетание градиента pH и разности потенциалов по разные стороны мембраны представляет собой «протон-движущую силу» (термин, предложенный Митчеллом). Именно эта сила обеспечивает синтез АТФ. Поскольку АТФ синтезируется АТФазой, Митчелл предсказал, что АТФаза приводится в действие протон-движущей силой, то есть потоком протонов по градиенту их концентрации из созданного ранее протонохранилища. Этот поток протонов Митчелл любил называть протонным электричеством, или протичеством.