Интересно, что у клеток хищничество и паразитизм, как правило, приводят к противоположным результатам. Как правило, паразиты регрессивны, и паразиты-эукариоты не исключение. Само слово «паразит» имеет уничижительный оттенок. Напротив, слово «хищник» ввергает в трепет. Хищничество нередко запускает эволюционную гонку вооружений, в которой хищник и жертва пытаются «перерасти» друг друга. Это явление получило название эффекта Черной королевы

[42] — обоим участникам приходится бежать, чтобы сохранить разделяющую их дистанцию. Я не знаю ни одной бактерии, которая была бы хищником на эукариотический манер, то есть физически заглатывала бы жертву. Наверное, это неудивительно. Хищнический образ жизни требует значительных энергетических вложений; чтобы поймать и съесть кого-нибудь, нужно сначала привести себя в хорошую спортивную форму. На клеточном уровне для фагоцитоза, например, нужен динамичный цитоскелет и способность активно менять форму тела, а для этого нужно очень много АТФ. Таким образом, фагоцитоз возможен при соблюдении трех условий: способности менять форму тела (для этого нужно утратить клеточную стенку и приобрести очень динамичный цитоскелет), достаточно большого размера, позволяющего физически заглатывать жертву, и, наконец, наличия хорошего источника энергии.

Бактерии могут выжить без клеточной стенки, но не могут начать фагоцитировать добычу. Веллай и Вида, с которыми мы встречались чуть раньше, предполагают, что именно эти «дополнительные условия» фагоцитоза — большой размер и АТФ в большом количестве — и не дают бактериям перейти к хищничеству в эукариотическом стиле. Дыхание через наружную мембрану означает, что бактерии по мере увеличения размера производят все меньше и меньше энергии на единицу объема. Когда они «дорастут» до возможности физически заглотить другие бактерии, маловероятно, что у них останутся на это силы (читай: энергия). Хуже того, если клеточная мембрана специализируется на производстве энергии, то фагоцитоз, нарушающий протонный градиент, будет просто мешать жить. Бактерии в принципе могут обойти эти проблемы за счет брожения, так как для него мембрана не нужна. Но при брожении образуется значительно меньше энергии, чем при дыхании, а это может ограничить способность клеток жить за счет фагоцитоза. Веллай и Вида отмечают, что все эукариотические клетки, которые живут за счет сочетания брожения и фагоцитоза, являются паразитами, а значит, могут как-то иначе экономить энергию (например, за счет того, что сами не синтезируют нуклеотиды, аминокислоты и белки)

[43]. Сэкономленная энергия уходит на фагоцитоз. Но, насколько я знаю, еще никто не пытался проверить эту гипотезу экспериментально, а сам Тибор Веллай, к сожалению, больше не занимается этой темой.

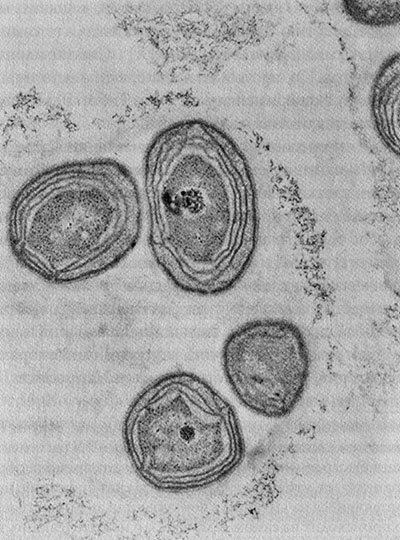

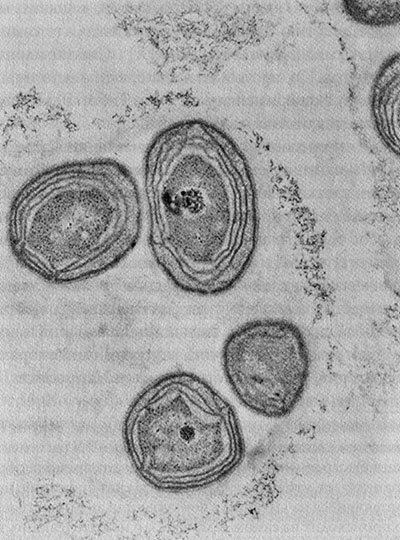

Все это очень интересно и, возможно, отчасти объясняет расхождение бактерий и эукариот, но в глубине души у меня остаются сомнения. Почему большие размеры клетки у бактерии всегда уголовно наказуемы? Учитывая изобретательность бактерий, просто невероятно, что ни одна из них так и не нашла способ одновременно увеличиться в размерах и повысить свой энергетический статус. Не так уж это и трудно: нужно только «отрастить» некоторое количество внутренних мембран для производства энергии. Если перенос производства энергии внутри клетки позволил эукариотам совершить качественный скачок в том, что касается размеров и поведения, почему бы бактериям тоже не обзавестись внутренними мембранами? Кстати, у некоторых бактерий, таких как Nitrosomonas и Nitrosococcus, действительно есть сложные системы внутренних мембран для производства энергии (рис. 10) и выглядят они очень «по-эукариотически».

Рис. 10. Внутренние биоэнергетические мембраны бактерии Nitrosomonas придают ей «эукариотический» вид

Обширные складки мембран создают просторное периплазматическое пространство. Кажется, что отсюда до полностью компартментализованной эукариотической клетки один шаг; почему они его не сделали?

В следующей главе мы продолжим рассказ о первом эукариоте (когда мы расстались с ним в конце первой части книги, у него еще не было даже ядра) и посмотрим, что могло случиться с ним дальше. Руководствуясь принципами производства энергии, которые обсуждались во второй части книги, мы увидим, почему симбиоз двух клеток был успешен, а также почему бактерии не смогли компартментализировать внутриклеточное пространство. (Забегая вперед, скажу, что причина одна и та же.) Мы увидим, почему только эукариоты смогли стать гигантскими хищниками в бактериальном мире, более того, почему они коренным образом изменили этот мир.

8. Почему митохондрии — это ключ к сложности

В предыдущей главе мы обсуждали, почему бактерии остались маленькими и простыми, по крайней мере, с точки зрения морфологии. Причины этого связаны в основном с давлением отбора. На эукариотические клетки и на бактерии действуют разные факторы отбора, потому что бактерии, как правило, не едят друг друга. Их успех во многом зависит от скорости размножения. Она же, в свою очередь, в основном зависит от двух факторов: во-первых, копирование бактериального генома — самый медленный этап размножения бактерий, поэтому чем больше геном, тем медленнее идет репликация; и во-вторых, деление клетки — энергоемкий процесс, поэтому наименее энергетически эффективные бактерии размножаются медленнее. Бактерии с большими геномами всегда находятся в невыгодном положении относительно сотоварищей с меньшими геномами, потому что бактерии могут «меняться» генами путем их горизонтального переноса — подхватывать полезные гены, если они нужны, и выбрасывать их, если они мешают жить. Поэтому самые конкурентоспособные бактерии — это бактерии, не обремененные генетическим материалом.