Настало время вернуться к уже затронутой проблеме числа генов. Мы говорили, что сложным организмам нужно больше генов, и обдумали гипотезу Марка Ридли о том, что накоплению генов и усложнению способствовало появление полового процесса. Однако мы видели, что ключ к усложнению — это, скорее всего, не половой процесс, во всяком случае, не он ограничивает число генов у бактерий и одноклеточных эукариот. Интересно, нельзя ли объяснить увеличение числа генов у эукариот с точки зрения энергетической эффективности более крупных клеток? Большие клетки, как правило, имеют большое ядро. Не исключено, что для сбалансированного роста во время клеточного цикла нужно примерно постоянное соотношение объема ядра к объему клетки (еще одна степенная зависимость!).

Это означает, что в процессе эволюции размер ядра, а с ним и содержание ДНК, подстраивается к изменениям объема клетки для обеспечения оптимального функционирования. Значит, по мере увеличения размеров клеток их ядро тоже увеличивается и в нем становится больше ДНК, хотя эта лишняя ДНК необязательно кодирует большее число генов. Это объясняет C-парадокс, который мы обсуждали в главе 1, а также то, почему Amoeba dubia имеет в 200 раз больше ДНК, чем человек, хотя эта ДНК кодирует меньше генов.

Эту лишнюю («избыточную») ДНК часто считают мусором, и действительно, она может быть чисто структурной, но может и выполнять какую-то полезную функцию — от структурной поддержки хромосом до обеспечения участков связывания, регулирующих активность многих генов. Избыточная ДНК также служит сырьем для новых генов, закладывая основы сложности. Последовательности многих генов свидетельствуют, что они произошли от избыточной ДНК. Может быть, происхождение сложности было связано с такой простой вещью, как пропорциональное изменение размера? Как только у эукариотических клеток появились митохондрии, у большого размера появилось селективное преимущество. Большим клеткам нужно больше ДНК, а с ней пришло сырье для большего числа генов и большей сложности. Обратите внимание, что эта ситуация прямо противоположна ситуации у бактерий: жесткое давление отбора заставляет бактерии терять гены, а эукариотам, наоборот, выгодно их приобретать. Если Ридли прав, и половой процесс — способ отсрочить мутационный коллапс, то необходимость иметь больше ДНК при увеличении размера было тем самым давлением отбора, которое и привело к появлению пола.

Для эукариотических клеток обладание митохондриями расширило жизненные возможности. Благодаря им большой размер из абсолютно невероятного стал вполне возможным, что перевернуло с ног на голову ограничения мира бактерий. С большим размером пришла и большая сложность. Но были и недостатки, связанные с конфликтом между митохондриями и содержащей их клеткой. Последствия этой долгой битвы тоже оказались глобальными, оставив на жизни неизлечимые глубокие шрамы, но даже эти шрамы обладали и созидательной и разрушительной силой. Без митохондрий не было бы клеточного самоубийства, но не было бы и многоклеточных особей; не было бы старения, но не было бы и разных полов. У темной стороны митохондрий было даже больше возможностей переписать сценарий жизни.

Часть 5

Убийство или самоубийство?

Трудное рождение индивидуума

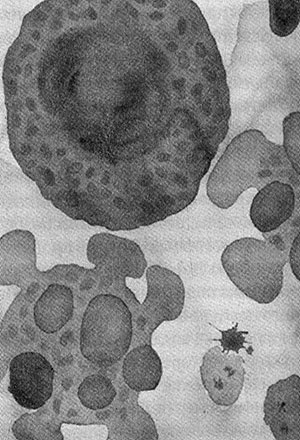

Когда клетки тела изнашиваются или повреждаются, они погибают в результате насильственного самоубийства — апоптоза. Клетка распадается на части, они упаковываются и перевариваются. Нарушение механизмов апоптоза приводит к раку — конфликту интересов отдельных клеток и организма в целом. Видимо, апоптоз необходим для обеспечения целостности многоклеточных организмов, но почему независимые клетки согласились на гибель ради высшего блага? Сегодня апоптоз контролируется митохондриями, которые унаследовали машину смерти от своих предков-бактерий. Так неужели целостность индивидуума действительно родилась в борьбе не на жизнь, а на смерть?

Смерть от апоптоза: жить клетке или погибнуть, решают митохондрии

«Я мыслю, следовательно, я существую», сказал Декарт. Так и хочется спросить: «Но что такое я?» Природа индивидуума, долгое время ускользавшая от философов и ученых, начала проясняться только недавно. Можно сказать, что индивидуум — это организм, состоящий из генетически идентичных клеток, которые специализированы для выполнения разных задач на благо организма в целом. С эволюционной точки зрения вопрос стоит так: почему эти клетки обуздали свои эгоистичные интересы и альтруистично сотрудничают в составе организма? Конфликты на разных уровнях организации — между генами, органеллами и клетками — неизбежны, но, как ни парадоксально, без этих междоусобных войн, возможно, никогда не возникли бы прочные связи клеток в пределах особи. Такие конфликты подхлестнули эволюцию молекулярной «полиции», которая обуздывает эгоистичные интересы примерно так, как правосудие обеспечивает приемлемое поведение членов общества. Центральным моментом полицейского контроля в организме является программируемая клеточная смерть — апоптоз. Апоптоз регулируется митохондриями, что наводит на мысль о том, что именно они сыграли ключевую роль в возникновении индивидуума. В этой части книги мы увидим, что в туманной глубине эволюционных времен митохондрии действительно были тесно связаны с возникновением многоклеточных особей.

По поводу эгоистичных генов, альтруизма и пределов естественного отбора было излито немало яда. В основе споров, заставивших научное сообщество позабыть о приличиях, лежал простой вопрос: на что действует естественный отбор? Действует ли он на гены, особей, группы особей (например, родственников) или на вид в целом? Внимание к этой проблеме привлекла прекрасно написанная работа Веро Винн-Эдвардса «Распространение животных в связи с общественным поведением» (1962 г.). Он объяснял многие аспекты общественного поведения не отбором на уровне особей, как считал Дарвин, а отбором на уровне вида. Поведение — это только вершина айсберга. Казалось, с такой точки зрения легче объяснить и многие другие особенности. Например, старение не приносит особи никакой пользы (какой нам прок от старости и смерти?), но вполне полезно для вида в целом, так как приводит к обновлению популяции, предотвращая скученность и ограничивая потребление ресурсов. Отдельной особи нет никакой пользы и от существования двух полов, так что в качестве взятки к полу прилагается острое эротическое наслаждение (просто удовольствия, надо полагать, было бы недостаточно). Чтобы произвести на свет одного потомка, при половом размножении часто нужны два родителя, то есть затраты вдвое больше, чем при делении пополам, и это не говоря о сложностях, связанных с поиском партнера. Хуже того, половой процесс приводит к случайному перераспределению тех самых генов, которые обеспечили успех родителей, и, следовательно, является потенциальной обузой. Его очевидная ценность заключается в быстром распространении изменчивости и полезных адаптаций в популяции, а это выгода для вида в целом.

Реакцию на эти идеи часто называют ультрадарвинизмом, но это пренебрежительное клеймо несет мало смысла. Как, спрашивается, работает отбор на уровне вида? Можно назвать несколько возможных путей. Например, быстрый оборот популяции может приводить к повышению темпов эволюции, что может быть выгодно для одного вида в противовес другому в быстро меняющихся условиях (например, во время глобального потепления или после удара метеорита). Еще одна возможность, которую Ричард Докинз называет «эволюция способности эволюционировать», связана с генетической «гибкостью» вида. В некоторых видах заложены большие способности к эволюции, выраженные в их морфологии и поведении, чем в других. В большинстве случаев, однако, «слепота» эволюции означает, что отбор на уровне вида просто не может работать. Пол — сложное явление, возникшее не за один день. Если преимущества от существования полов имеет только вид как целое, и если эти преимущества начинают проявляться только тогда, когда пол сформировался окончательно, что происходит, пока этот признак (пол) формируется? Те особи в популяции, которые сделают первый шаг в сторону приобретения пола, будут уничтожены естественным отбором прежде, чем получат какие-либо преимущества, потому что будут нести двойные затраты, связанные с полом, и страдать от случайного перераспределения полезных признаков. Или вот другой пример: нестареющие особи передадут потомству свои препятствующие старению гены, и те будут доминировать в популяции просто потому, что их носители имеют больше времени на передачу их потомкам. Таким образом, с одной стороны, казалось, отбор может работать на уровне вида лишь ограниченным числом способом, а с другой — что некоторые «самоотверженные» признаки могли возникнуть только за счет отбора на уровне вида.