Переваривать лиственный завтрак колобусам помогает уникальная способность, которой обладают только они и их ближайшие родственники — в отличие от шимпанзе и всех остальных приматов. Колобусы — жвачные животные! Они могут питаться листьями и травой, поскольку располагают необычайно большим желудком с множеством камер. Взрослые особи с массой тела около 15 кг съедают ежедневно около 3 кг листьев, и от этого у них образуется весьма заметный животик. Бактерии в кишечнике колобуса помогают переварить растительную пищу, пока она медленно продвигается по пищеварительному тракту, а особые ферменты позволяют расщепить важнейшие питательные вещества, высвобождаемые бактериями.

Зрение и пищеварительная система этих приматов заставляют вновь задаться одним из величайших вопросов биологии: как у живых организмов появляются новые признаки? В этой главе мы рассмотрим механизмы, которые позволяют живым организмам приобретать новые способности и развивать старые таланты. Мы узнаем о том, как новые функции и новые гены возникают из «старых» генов. Я расскажу, как случайное удвоение гена обеспечивает запчасти для эволюции новых функций и как эти новые и старые части генома настраиваются для адаптации к определенному образу жизни.

Я мог бы привести множество примеров нововведений и модификаций. Однако я в основном буду рассказывать о происхождении и эволюции цветового зрения, и для этого есть несколько веских причин. Во-первых, преимущества этой способности очевидны. Во-вторых, зрительные системы животных, обитающих в самых разных условиях (в океанах, саваннах, лесах, пещерах, под землей и т. д.), поразительно адаптированы именно к этим конкретным условиям. В-третьих, мы достаточно хорошо знаем биологию и физику процессов, лежащих в основе цветового зрения, и поэтому можем оценить большие и малые различия в зрительных способностях живых организмов и в том, какие цвета они могут воспринимать. Мы знаем, что существует широкий ультрафиолетовый диапазон спектра, который невидим для человека, но птицы, насекомые и многие другие живые существа используют его для поиска пищи, партнеров и сородичей. В-четвертых, гены, отвечающие за цветовое зрение, возможно, изучены лучше, чем гены, отвечающие за какие-либо другие функции. Все вместе дает нам колоссальный объем знаний, позволяющий связать различия между определенными генами с различиями в экологии и эволюции видов.

Новые научные данные, с которыми мы познакомимся в этой главе, служат ясным и прямым доказательством трех аспектов эволюции — естественного отбора, полового отбора и происхождения видов путем наследования с изменениями. Эти три аспекта отчетливо проявляются при анализе хода эволюции по генетическим данным. Чтобы проследить этапы эволюции, нам придется идентифицировать важные различия между отдельными видами, определить, когда эти различия возникли, и описать, как те или иные изменения на уровне ДНК влияют на природные особенности организмов. Для этого нам нужны два типа данных, полученных из ДНК. Во-первых, чтобы узнать, когда и в каких видах произошли изменения, мы обратимся к недавно обнаруженным уникальным последовательностям ДНК, что позволит нам получить четкую картину взаимосвязей между видами. Во-вторых, нам придется тщательно проанализировать ДНК-код тех генов, которые отвечают за цветовое зрение. В последовательностях этих генов запечатлены следы естественного отбора.

Журналист Рекс Дальтон писал о мире, который видят птицы, но не видим мы: «Если вы хотите узнать мысли животных, посмотрите на мир их глазами». Я начну с того, что объясню, как животные различают цвета, а затем мы с вами проследим ход эволюции при помощи этих самых глаз.

Рассматриваем радугу

Зрение человека уникально. Мы различаем цвета и их оттенки благодаря группе тонко настраиваемых молекул, которые распознают свет в клетках нашей сетчатки и посылают сигналы в головной мозг. У других животных набор этих молекул иной, или они настроены на восприятие других частей спектра (а возможно, и то и другое). Чтобы понять, что же видим мы и другие животные, нам нужно кое-что узнать о свете и цвете, о молекулах, которые детектируют свет, и о клетках глаза, собирающих цветовое изображение.

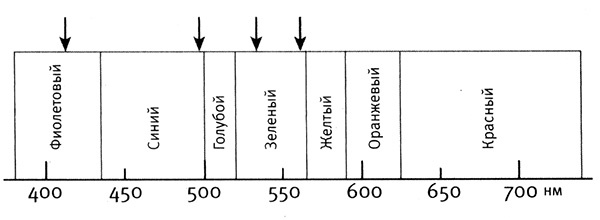

Наши глаза очень чувствительны к тому диапазону спектра, который мы, с нашей антропоцентрической точки зрения, называем видимым светом. На самом деле это узкая полоска в широком спектре электромагнитного излучения. Белый цвет является результатом смешения всех цветов видимого диапазона спектра, простирающегося от фиолетового до синего, зеленого, желтого, оранжевого и красного. Каждому цвету радуги соответствует определенная длина волны: фиолетовый свет имеет длину волны около 400 нанометров (нм), а красный — около 700 нм (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Спектр видимого света. Фиолетовый, синий, зеленый и красный свет — это свет с разной длиной волны (измеряется в нанометрах, нм). Цветовое зрение человека настроено на восприятие света с четырьмя разными длинами волн (указаны стрелками,) с помощью четырех разных белков опсинов. Рисунок Лианн Олдс.

Цвет предметов зависит от длины волн поглощенного или отраженного света, а это, в свою очередь, определяется молекулярной структурой этих предметов. Например, траву мы видим зеленой, поскольку она поглощает свет во всем диапазоне видимого спектра, кроме зеленого; зеленый свет с длиной волны 520 нм трава отражает. Небо кажется нам голубым, поскольку атмосфера рассеивает волны солнечного света, большинство которых голубые. Оставшаяся часть солнечного света кажется желтой, поскольку так выглядит белый цвет, если из него вычесть синий. Закат мы видим оранжевым, поскольку при приближении солнца к линии горизонта свет проделывает более долгий путь через атмосферу, прежде чем достичь наших глаз, и по дороге рассеивается большая часть синего, в результате чего остается оранжевый цвет. В солнечном излучении есть и более коротковолновая составляющая, которую мы не видим, в частности ультрафиолетовое излучение, рассеиваемое атмосферным озоном. Та часть ультрафиолетового излучения, которая все же достигает земли, поглощается кожей и вызывает ожоги у таких бледнокожих представителей человечества, как я, а тех, кому повезло больше, чем мне, покрывает красивым загаром. Свет с большей длиной волны, как тот, что выделяется в виде тепла от горящего огня, называют инфракрасным излучением. Его тоже нельзя увидеть невооруженным глазом, но можно зарегистрировать с помощью очков ночного видения — специального устройства с детекторами инфракрасного излучения, которые реагируют на тепло.

Восприятие цвета начинается тогда, когда свет с определенной длиной волны сталкивается со зрительными пигментами в сетчатке глаза. Эти пигменты состоят из белка опсина и небольшой молекулы хромофора, которая у человека является производным витамина A. Чувствительность зрительного пигмента к свету определяется последовательностью белка опсина и его взаимодействием с хромофором. Это взаимодействие обеспечивает тонкую спектральную настройку, в результате которой каждый зрительный пигмент настраивается на свет с определенной длиной волны. У человека есть три вида зрительных пигментов, чувствительных к коротким, средним и длинным световым волнам. Их называют коротковолновыми, средневолновыми и длинноволновыми опсинами (или опсинами SWS, MWS и LWS). Опсин SWS настроен на длину волны 417 нм (синий цвет), опсин MWS — на 530 нм (зеленый цвет), а опсин LWS — на 560 нм (красный цвет), и вместе они обеспечивают нам цветовое зрение. Четвертый пигмент, родопсин (497 нм), используется в основном при слабом освещении. Свет с длиной волны меньше 400 нм (ультрафиолетовая область) или больше 700 нм (инфракрасная область) невидим для человека, но, как я расскажу позднее, многие животные могут видеть в ультрафиолетовом диапазоне спектра.