Примером может служить ночная (совиная) обезьяна — единственный представитель высших приматов, ведущий ночной образ жизни (рис. 5.3).

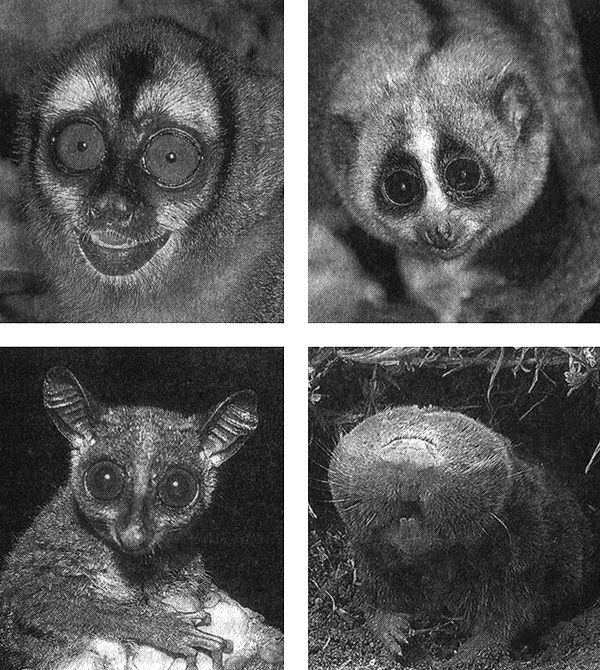

Рис. 5.3. Ночные или подземные млекопитающие с ископаемыми генами опсинов. У ночной обезьяны (вверху слева; фотография Грега и Мэри Бет Димиджан), галаго (внизу слева; фотография Б. Смита, Нигерия), толстого лори (вверху справа; фотография Ларри П. Такетта, www.tackettproductions.com) и слепыша (внизу справа; фотография Тали Кимчи) гены коротковолновых опсинов превратились в ископаемые гены в результате адаптации к ночному или подземному образу жизни.

Анализ генов коротковолновых опсинов этих животных показал, что в них также накопились мутации, из-за которых они перестали работать. На расстоянии 60 оснований от начала гена опсина триплет TGG мутировал в TGA — еще один случай появления стоп-кодона, прерывающего трансляцию оставшейся части гена. У всех дневных родственников ночных обезьян ген SWS-опсина полностью функционален, и это хороший довод в пользу того, что переход к ночному образу жизни привел к отмене давления со стороны естественного отбора.

Гипотезу о связи между ночным образом жизни и опсином SWS можно дополнительно проверить, исследуя гены опсинов ночных полуобезьян. Полуобезьяны — это группа примитивных приматов, к которым относятся лемуры, долгопяты, галаго и лори. Среди лемуров встречаются виды, ведущие как дневной, так и ночной образ жизни, однако толстый лори и галаго — исключительно ночные животные (см. рис. 5.3). Анализ их генов опсинов SWS показал, что эти гены стали ископаемыми. У обоих видов в начале гена коротковолнового опсина отсутствует большой фрагмент текста, что делает невозможным синтез соответствующего белка. Поскольку у обоих видов эта делеция имеет один и тот же размер и находится в одном и том же месте, это означает, что потеря функции опсина SWS произошла у общего предка галаго и лори и была унаследована его потомками.

До сих пор все логично. По-видимому, освещенность среды обитания коррелирует с утратой (или сохранением) генов, ответственных за цветовое зрение. Но давайте проведем еще одну проверку: как насчет животных, перешедших к подземному образу жизни?

Слепыши — это грызуны, у которых глаза атрофировались сильнее, чем у каких-либо других млекопитающих (см. рис. 5.3). Судя по окаменелостям, эта группа животных произошла от наземного предка, обладавшего нормальными глазами. Эволюция слепыша сопровождалась многочисленными изменениями анатомии и физиологии. Его глаза настолько малы, что не могут различать изображения. Кроме того, даже если бы глаза остались нормальными, видеть это животное все равно было бы не в состоянии, поскольку его глаза полностью скрыты под слоем кожи и меха. Однако слепыш может определять время суток: в его глазах сохранилась сетчатка, способная распознавать свет, что позволяет животному поддерживать суточный биоритм.

Исследования показали, что у слепыша нормально функционируют два гена опсина — смещенный в красную область спектра пигмент MWS/LWS, настроенный на восприятие света подкожным глазом, а также родопсин, воспринимающий тусклый рассеянный свет. Очевидно, несмотря на атрофированное зрение, естественный отбор продолжает поддерживать функцию этих генов, чтобы животное могло жить в обычном суточном ритме. Однако ген опсина SWS у слепышей стал ископаемым и содержит множество мутаций, нарушающих генетический текст.

Итак, я привел пять независимых примеров вырождения генов коротковолновых опсинов — у латимерии, китообразных, ночной обезьяны, толстого лори и галаго, а также у слепыша. В каждом случае нарушение функции гена коррелировало с изменением образа жизни животного. В каждом случае имел место особый характер повреждения гена опсина SWS. Этот факт, а также то, что эти виды животных принадлежат к различным ветвям эволюционного древа, а их близкие родственники имеют нормальные опсины, говорит о том, что исчезновение функции генов коротковолновых опсинов происходило многократно и независимо на разных этапах эволюции. Таким образом, предположение о том, что ослабление действия естественного отбора на ген ведет к разрушению этого гена, находит убедительное подтверждение. Более того, у всех перечисленных видов животных другие типы опсинов сохраняют свое строение и функцию, что означает, что процесс разрушения генов является крайне избирательным.

Частая утрата гена опсина SWS и связь этого явления с изменением образа жизни говорят о том, что эволюционные изменения часто сопровождаются нарушением функций генов. Теперь давайте обратимся к анализу генома человека, найдем в нем ископаемые гены и посмотрим, что они могут рассказать о наших отличиях от предков.

Не чувствуете, чем пахнет?

Мы увидели немало примеров того, как смена образа жизни приводит к приобретению или к потере генов, отвечающих за зрение. Другие системы восприятия, особенно обоняние, также имеют важнейшее значение для выживания и поведения животных. Достаточно один раз прогуляться в парке с собакой, чтобы понять, в какой степени «видение» мира этими животными определяется их острым нюхом.

Многие другие млекопитающие также обладают прекрасным обонянием, при помощи которого они находят себе пропитание, идентифицируют партнера и потомство, распознают опасность. На протяжении длительного времени механизм улавливания и различения запахов оставался для ученых загадкой. В 1991 году Линда Бак и Ричард Эксел обнаружили семейство генов, кодирующих рецепторы пахучих молекул. Гены обонятельных рецепторов образуют самое крупное семейство генов в геноме млекопитающих. Мышь имеет около 1400 таких генов, а весь ее геном состоит из 25 тыс. генов. Оказалось, что специфичность распознавания запахов связана с тем, что каждая обонятельная нервная клетка имеет лишь один тип (в редких случаях несколько) обонятельного рецептора, настроенного на восприятие конкретной группы пахучих молекул. Восприятие каждого запаха зависит от сочетания рецепторов, участвующих в его распознавании. За разгадку механизма обоняния Бак и Эксел в 2004 г. были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

Человеческие гены, ответственные за обоняние, изучены очень подробно. Как оказалось, в этой области восприятия человеку по сравнению с мышью похвастаться нечем. Около половины генов обонятельных рецепторов человека стали ископаемыми, не способными производить функциональные рецепторы. Самый разительный контраст между человеком и другими млекопитающими наблюдается в группе рецепторов, кодируемых так называемыми V1r-генами. У мыши обнаружено около 160 функциональных рецепторов V1r, тогда как в геноме человека из 200 генов V1r лишь пять сохранили свою функцию. Очевидно, что наш ассортимент обонятельных рецепторов заметно сократился.

Столь высокое содержание ископаемых генов обонятельных рецепторов говорит о том, что мы больше не полагаемся на обоняние в той же степени, что наши предки. И тут возникает два вопроса. Во-первых, почему мы перестали использовать такую значительную часть наших обонятельных рецепторов? И во-вторых, когда это произошло?