Утрата семи функционально связанных генов кажется мне чрезвычайно выразительным примером того, как значительное число генов могут погибнуть без внимания со стороны естественного отбора, но бывают примеры и более яркие — например, то, что произошло с некоторыми другими микроорганизмами, в частности с патогенным микроорганизмом Mycobacterium leprae, вызывающим проказу.

Анализ генома M. leprae показал, что в нем содержится около 1600 функциональных генов и почти 1100 ископаемых генов — доля мертвых генов тут намного выше, чем в любом другом организме. Бактерия M. leprae является родственником бактерии M. tuberculosis, вызывающей туберкулез легких. Однако M. tuberculosis имеет около 4 тыс. функциональных генов и лишь шесть ископаемых. Сравнение двух видов показывает, что в ходе эволюции около 2 тыс. генов M. leprae оказались испорченными или утерянными. Чем объясняется такое поразительное различие в числе функциональных и ископаемых генов у двух родственных организмов?

Дело в том, что M. leprae ведет совершенно иной образ жизни, чем ее родственник. Эта бактерия может жить только внутри клеток организма-хозяина. Она поселяется в клетках, называемых макрофагами, и инфицирует клетки периферической нервной системы, разрушение которых приводит к типичным для проказы физическим увечьям. Эта бактерия растет медленнее, чем любые другие известные бактерии (ее клетки делятся примерно раз в две недели, тогда как клетки E. coli у нас в кишечнике делятся каждые 20 минут). Несмотря на многолетние попытки ученых, в лабораторных условиях эту бактерию так и не удалось вырастить в самостоятельном виде. Жизнь внутри чужих клеток позволяет M. leprae пользоваться многими метаболическими процессами хозяина. Поскольку большую часть работы выполняют гены хозяина, многие гены M. leprae оказались без присмотра со стороны естественного отбора. Такое же массовое разрушение генов, как в клетках M. leprae, произошло и в других внутриклеточных паразитах и патогенах. Пример организмов со значительно уменьшившимся числом функциональных генов показывает, что при изменении образа жизни значительная доля всех генов может стать ненужной.

Исчезновение отдельных генов, групп функционально связанных генов или даже более широкого набора генов у определенного вида имеет важные последствия для будущей эволюции его потомков. Поскольку в разрушающихся генах накапливается множество дефектов, их инактивация обычно является необратимым процессом. Потеря функции гена — это улица с односторонним движением. Функция потеряна, и ее уже не вернуть. Как новые виды ледяных рыб не смогут больше иметь и использовать гемоглобин, так и потомки S. kudriavzevii не смогут питаться галактозой. Потеря генов и нарушение их функций накладывают ограничения на развитие эволюционной ветви.

Используй, или потеряешь — нерушимое правило, обусловленное тем, что естественный отбор действует только в настоящем времени, он не умеет строить планы на будущее. Оборотная сторона этого правила заключается в том, что при смене условий, пусть даже в отдаленном будущем, те виды, которые утратили какие-то гены, не смогут воспользоваться ими для адаптации к новым условиям. Возможно, это один из важных факторов, объясняющих расцвет или исчезновение видов. Не стоит забывать, что, по мнению биологов, более 99 % некогда существовавших видов организмов на настоящий момент вымерли.

Причина или следствие?

Широкое распространение ископаемых генов открывает большие возможности для изучения эволюции. Но, кроме того, оно поднимает вопрос о причинно-следственной связи. Является ли отмирание генов причиной эволюционных изменений, вызванных естественным отбором, или это следствие — побочный эффект естественного отбора каких-то других признаков? По-видимому, возможно и то и другое — в зависимости от конкретных условий. Я поясню это на примере недавно образовавшихся ископаемых генов у цветковых растений и у человека; в первом случае образование ископаемых генов является, скорее всего, причиной, а во втором — следствием.

У растений окраска цветов часто играет важную роль в привлечении опылителей, особенно пчел и птиц. Известно множество хорошо изученных примеров эволюционных изменений у животных-опылителей. Легко себе представить, что изменение климата или количества опылителей может повлиять на отбор окраски цветов. Более того, поскольку цветы, снабжающие нектаром пчел и колибри, могут посещать и другие — непрошеные — гости, отбору подвергаются и другие признаки цветка, что позволяет настроить его на различных опылителей. Например, растения, опыляемые птицами, обычно производят больше нектара и имеют цветы вытянутой формы, тогда как растения, опыляемые пчелами, производят меньше нектара и имеют более широкие и плоские цветки.

Раньше у ипомеи, относящейся к семейству вьюнковых, цветы были синими или лиловыми. Эту группу растений обычно опыляют пчелы, однако один вид, Ipomoea quamoclit, имеет красные цветы и опыляется колибри. По-видимому, красный цвет цветка является адаптацией, способствующей привлечению птиц.

Красный, синий или лиловый цвет цветков ипомеи определяется составом ферментов. Из одного и того же исходного вещества разные наборы ферментов производят либо синий и лиловый, либо красный пигмент. Недавно Ребекка Зуфолл и Марк Раушер из Университета Дьюка (Северная Каролина) показали, что у I. quamoclit, обладающей красными цветками, произошло разрушение метаболического пути синтеза синего и лилового пигментов. Один из генов этого пути полностью испорчен, а второй изменился до такой степени, что может участвовать только в синтезе красного пигмента.

Поскольку появление красной окраски цветков ипомеи является адаптацией, причем, по-видимому, напрямую связанной с модификацией двух конкретных ферментов, инактивация генов в этом примере, скорее всего, стала причиной эволюционных изменений. Кажется более вероятным, что естественный отбор напрямую способствовал инактивации ферментов для синтеза синего и лилового пигментов и эволюции красной окраски, чем то, что инактивация ферментов стала побочным результатом отбора какого-то другого признака.

Однако чаще инактивация и разрушение генов являются следствием ослабления давления со стороны естественного отбора, и разрушение генов — это лишь один из заключительных этапов в целой серии изменений. Возможно, именно это случилось с генами опсинов, о которых я уже рассказывал раньше, и это же произошло в удивительном случае, связанном с возникновением ископаемого гена в человеческой линии после того, как предки людей и шимпанзе отделились от общего предка.

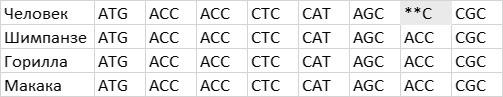

Человеческий ископаемый ген, о котором я хочу рассказать, называется MYH16. В последовательности гена MYH16 у человека отсутствуют два основания, что нарушает правильное считывание текста (соответствующий участок последовательности представлен на рис. 5.4; место отсутствующих оснований обозначено звездочками). У шимпанзе, горилл, орангутанов и макак этот ген остался без изменений.

Рис. 5.4. Образование ископаемого гена у человека. Показан короткий фрагмент гена миозина MYH16. У человека произошла делеция двух оснований (звездочки), нарушившая считывание кода и вызвавшая ослабление двух челюстных мышц, сильно развитых у наших родственников — человекообразных обезьян. Рисунок Джейми Кэрролл на основании данных из статьи H. H. Stedman et al., 2004, Nature 428:416.