Впрочем, не будем торопиться. Ни к чему раньше времени задумываться о посмертном существовании и загробном мире. Давайте начнем с размышлений о земной жизни. В частности, с вопроса, о котором мы упоминали выше, с вопроса, которым рано или поздно задается каждый: почему люди отличаются друг от друга?

Часть первая

Имеет ли значение размер?

Глава 1 Гениальность и безумие

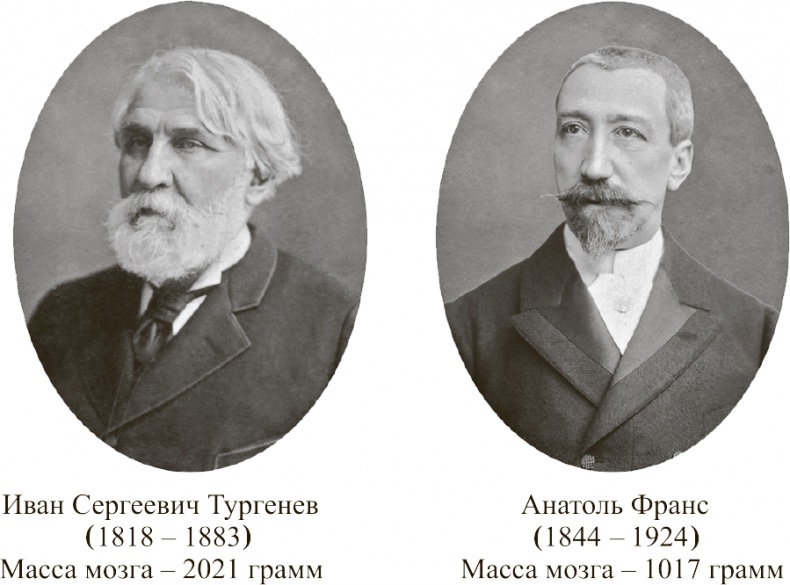

В 1924 году близ Тура, города на реке Луаре, умер Анатоль Франс. Пока французский народ скорбел о знаменитом писателе, анатомы из местного медицинского кол леджа исследовали его мозг и обнаружили, что весит он всего 1 килограмм – примерно на 25 % меньше средней для человека массы. Поклонников писателя огорчило это известие, однако не думаю, чтобы им следовало так уж удивляться. На фотографии (см. рис. 5) череп Анатоля Франса кажется совсем крошечным по сравнению с головой Тургенева.

Артур Кит, один из наиболее видных антропологов Англии, так выразил свое недоумение:

Хотя мы ничего не знаем о более тонкой структуре мозга Анатоля Франса, нам всё же известно, что с его помощью он совершал гениальные деяния, тогда как миллионы его соотечественников, с мозгом на 25 % или даже на 50 % крупнее, могли похвастаться лишь средними способностями обычного повседневного труженика.

Анатоль Франс, отмечает Кит, был «человеком средних габаритов», так что небольшие размеры его мозга нельзя списать на малые размеры всего тела. Далее Кит поясняет свое удивление:

Недостаточная связь между массой мозга и умственными способностями… всегда была для меня загадкой. Я знавал… людей с чрезвычайно массивной головой и с наружностью мудреца, которые оказывались неспособны справиться с любыми испытаниями, какие им посылал мир; и я знал людей с небольшой головой, которые, подобно Анатолю Франсу, добивались в жизни выдающихся успехов.

Это признание Кита в собственном невежестве поразило меня своей откровенностью. Мысль об Анатоле Франсе как о нейро-Давиде, торжествующем над миром большеголовых голиафов, заставила меня улыбнуться. Как-то раз, на одном из научных семинаров, я вслух зачитал эти слова Кита. Присутствовавший на семинаре французский физиктеоретик лукаво заметил: «В конце концов, Анатоль Франс не был таким уж великим писателем». Аудитория рассмеялась – и рассмеялась снова, когда я напомнил, что его «дилетантская писанина» принесла ему в 1921 году Нобелевскую премию по литературе.

Рис. 5. Два знаменитых писателя, чей мозг после их смерти взвесили и исследовали

* * *

Случай Анатоля Франса показывает, что для отдельного человека размер мозга и уровень интеллекта не связаны между собой. Иными словами, нельзя использовать первый параметр, чтобы с уверенностью предсказывать второй, если речь идет о каком бы то ни было человеке. Однако, как выясняется, эти две характеристики имеют статистическую связь: она проявляется при анализе средних величин для большого количества людей. В 1888 году английский ученый Фрэнсис Гальтон, человек многостороннего таланта, опубликовал статью «К вопросу о размерах головы у студентов Кембриджского университета». Он разделил студентов на три категории по тем оценкам, которые они получали, и продемонстрировал, что средний размер головы у лучших студентов чуть больше, нежели у худших.

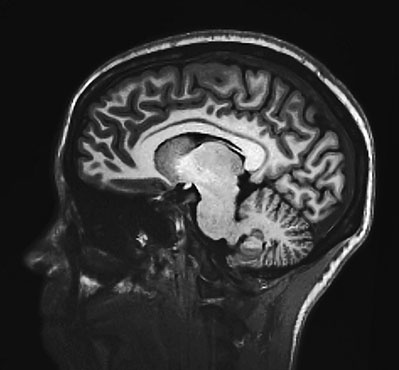

Рис. 6. Поперечное сечение мозга, полученное с помощью МРТ

В последующие годы проводилось много аналогичных исследований, методы которых становились всё более изощренными. На смену анализу оценок за учебу пришли стандартные тесты на интеллектуальные способности – тесты на IQ, как их обычно называют. Гальтон оценивал величину головы, измеряя ее длину, ширину и высоту, а затем перемножая полученные числа. Другие исследователи измеряли окружность головы при помощи ленты-сантиметра. Самые отважные предпочитали извлекать мозг умерших и взвешивать его. Сейчас все эти методы кажутся примитивными, ведь в наше время ученые могут видеть живой мозг прямо сквозь череп, используя магнитно-резонансную томографию (МРТ). Эта потрясающая технология дает возможность получать изображения поперечных сечений мозга на заданной глубине (рис. 6).

В сущности, МРТ как бы виртуально рассекает голову на ломти и создает двухмерное (2D-) изображение каждого из них. Получается целый набор 2D-картинок, и по нему специалисты воссоздают форму всего мозга в трех измерениях, получая уже 3D-изображение. А затем можно весьма точно вычислить объем мозга. Благодаря МРТ стало гораздо легче проводить работы по сопоставлению IQ и объема мозга. За прошедшие два десятка лет осуществлено множество таких исследований. Ученые пришли к единому мнению: в среднем у людей с более крупным мозгом IQ выше.

Иными словами, современные исследования, сделанные с помощью усовершенствованных методов, подтвердили правоту Гальтона.

Однако это подтверждение не противоречит случаю Анатоля Франса. Размеры мозга все-таки почти бесполезны, когда речь идет об оценке IQ конкретного человека. Почему я говорю «почти»? Если две переменные связаны между собой статистически, о них говорят, что они коррелируют между собой. Статистики оценивают величину такой корреляции так называемым коэффициентом корреляции Пирсона. Этот коэффициент может принимать значения от −1 до +1. Когда это число (обычно его обозначают буквой r) близко к упомянутым пределам, говорят, что корреляция сильная: если вы знаете одну переменную, то с высокой точностью можете предсказать значение другой. Если коэффициент r близок к нулю, то корреляция слабая, и при попытке вывести из одной переменной другую ваша оценка будет отличаться крайне низкой точностью. Так вот, для корреляции между IQ и объемом мозга коэффициент r = 0,33. Это довольно слабая корреляция.

Мораль сей басни такова: статистические утверждения касательно средних не следует безоглядно применять к отдельным индивидуумам. Неверную интерпретацию легко сделать и еще легче принять на веру. Вот откуда взялась знаменитая острота насчет того, что существуют три вида лжи: просто ложь, наглая ложь и статистика.

Научные статьи в этой сфере обычно пишутся сложным ученым языком, они пестрят цитатами и сносками, однако невозможно избавиться от ощущения, что все эти измерения голов – занятие немного смешное. Да и сам Гальтон был человеком, мягко говоря, чудаковатым. Его девиз – «Измерить и сосчитать всё, что можно» – выдает его неумеренное, почти абсурдное пристрастие к количественной оценке всего на свете. В своих воспоминаниях он пишет о том, как пытался создать «Британскую карту красоты». Прогуливаясь по улицам больших городов, он тайком проделывал дырки в листе бумаги, который прятал в кармане. Эти отверстия на свой лад отражали красоту проходящих женщин. Существовало три градации: «привлекательная», «невыразительная» и «отталкивающая». Каков же оказался результат исследования? «Я обнаружил, что на первом месте по женской красоте стоит Лондон, на последнем же – Абердин».