В 1861 году французский врач Поль Брока был вызван в хирургическое отделение Бисетра на осмотр 51-летнего пациента, страдавшего от какой-то инфекции. Судя по истории болезни, этот человек находился в заключении с тридцатилетнего возраста. К моменту поступления в больницу он успел практически полностью утратить дар речи и способен был произносить лишь односложное «тан», которое и стало его кличкой. Поскольку Тан мог общаться с другими при помощи жестов, представлялось, что он понимает человеческий язык, хоть и не может говорить.

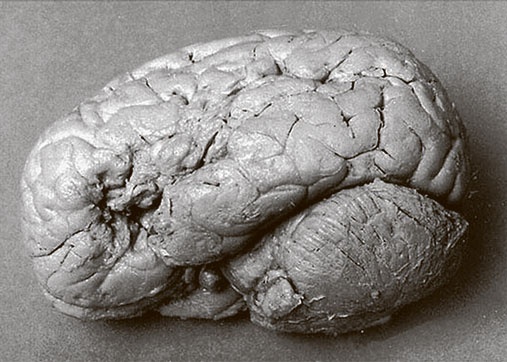

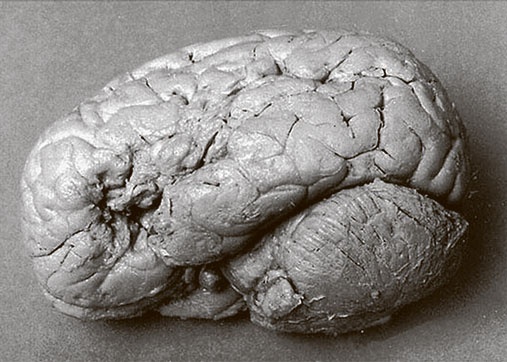

Рис. 10. Мозг Тана с поврежденным центром Брока

Через несколько дней после врачебного осмотра инфекция все-таки доконала Тана, он умер, и Брока произвел вскрытие трупа. Он распилил черепную коробку, извлек мозг и заспиртовал его для сохранности. Самым значительным повреждением мозга бедняги (рис. 10) оказалась обширная полость в левой лобной доле.

На другой же день Брока сообщил о своем открытии в Антропологическом обществе. Он заявил, что поврежденный участок мозга Тана отвечал за произнесение слов и что эту функцию следует отличать от функции понимания речи. Сегодня мы называем утрату речевых навыков афазией. Утрата собственно дара речи называется афазией Брока, а поврежденный участок коры головного мозга Тана – центром Брока. Эта находка позволила Брока разрешить спор, который длился десятилетиями. Френолог Галль еще в начале XIX века предполагал, что лингвистические функции сосредоточены в лобной доле мозга, но современники отнеслись к его идее скептически. Брока же наконецто сумел обеспечить для нее хоть какое-то убедительное доказательство и даже указал, где именно в лобной доле находится соответствующий участок.

В дальнейшем ученому встретились и другие случаи, аналогичные случаю Тана. Брока обнаружил, что все они связаны с повреждением левого полушария. Два полушария мозга выглядят очень похожими друг на друга, и современникам Брока трудно было поверить, что они могут так отличаться по своим функциям. Однако доказательства множились, и Брока, в своей статье 1865 года, заключил, что левое полушарие в значительной мере специализируется на речевых способностях и навыках. Последующие исследователи подтвердили, что этот вывод верен практически для всех людей. Таким образом, открытия Брока поддерживают теорию не только кортикальной, но и церебральной латерализации – идеи о том, что умственные и психические функции сосредоточены либо в левом, либо в правом полушарии.

В 1874 году немецкий нейрофизиолог и психоневропатолог Карл Вернике описал иной тип афазии. В отличие от Тана его пациент мог свободно говорить, однако фразы получались бессмысленные. Кроме того, больной не понимал тех вопросов, которые ему задавали. Посмертное вскрытие выявило повреждения части височной доли левого полушария. Вернике пришел к выводу, что эта утрата понимания – первичное следствие повреждений упомянутой зоны. Вторичное же следствие – бессмысленные речи: возможно, человеку необходимо самому понимать, что он говорит, дабы произносить нечто осмысленное. Совокупность симптомов, вызванных повреждением так называемого центра Вернике, сегодня называют афазией Вернике.

Брока и Вернике совместно заложили базу для концепции двойной диссоциации речи (произнесения слов) и понимания (восприятия обращенных к человеку слов). Повреждение центра Брока препятствует произнесению слов, однако понимание при этом сохраняется; повреждение центра Вернике уничтожает понимание, при этом щадя дар речи. Перед нами важное свидетельство того, что сознание человека имеет модульную структуру. Пожалуй, кажется вполне очевидным, что речевые способности отличаются от других умственных способностей, поскольку из всех животных речью владеют лишь люди; однако менее очевидно (или было менее очевидно до открытий Брока и Вернике), что эти способности можно подразделить на отдельные модули – производства речи и ее восприятия.

Брока и Вернике продемонстрировали, как картировать кору путем привязки симптомов заболеваний к конкретным поврежденным участкам мозга. Используя этот метод, их последователи сумели выявить функции многих других областей коры. Они построили карты, аналогичные тем, что вычерчивали френологи, но основанные на куда более надежных данных. Можно ли с помощью этих сведений о кортикальной локализации попытаться выяснить причины умственных и психических различий между людьми?

* * *

Когда в 1955 году Альберт Эйнштейн умер, его тело кремировали, а мозг – нет: в ходе вскрытия этот орган извлек патологоанатом Томас Харви. Спустя несколько месяцев патологоанатома уволили из Принстонской больницы, однако мозг Эйнштейна он оставил при себе. Несколько десятилетий, переезжая из города в город, он возил с собой 240 фрагментов этого мозга в особом сосуде. В 1980-х и 1990-х годах Харви рассылал образцы мозговой ткани Эйнштейна некоторым специалистам, одержимым, как и он, мыслью выяснить, чем мозг гения отличается от мозга обычного человека.

Харви сразу установил, что вес мозга Эйнштейна был средним или даже чуть меньше среднего. Таким образом, сам по себе размер мозга не мог объяснить, почему Эйнштейн обладал такими необычайными способностями. Сандра Вителсон и ее коллеги в 1999 году предложили другое объяснение. На основании фотографий, которые Харви делал при вскрытии, они предположили, что у Эйнштейна был увеличен участок коры, именуемый нижней теменной долькой (это часть теменной доли мозга). Возможно, Эйнштейн был гением, потому что имел необычно большую часть мозга. Сам Эйнштейн рассказывал, что зачастую мыслит скорее образами, чем словами, а специалистам известно, что теменная доля мозга как раз и отвечает за визуальное и пространственное мышление.

Анатоль Франс и Альберт Эйнштейн принадлежат к тем гениям, чьим мозгом общество зачаровано с давних пор. Интерес к мозгу гениев возник не вчера. Энтузиасты XIX века сохранили для вечности мозг таких знаменитостей, как Байрон и Уитмен. Их мозг и по сей день покоится в пыльных склянках, задвинутых в музейные запасники. Мне кажется странно воодушевляющим тот факт, что Тан и Поль Брока, бессловесный пациент и наблюдавший его нейрофизиолог, теперь являются компаньонами в вечности: мозг того и другого хранится в одном и том же парижском музее. Нейроанатомы сберегли и содержимое черепной коробки Карла Гаусса, одного из величайших математиков всех времен и народов. Они обратили внимание на необычно крупную теменную долю, объясняющую, по их мнению, гениальность покойного. Тем самым они предвосхитили объяснение талантов Эйнштейна, которое дала Вителсон.

Стратегия изучения размеров определенных участков мозга, а не размеров всего мозга, отнюдь не нова. Вообще-то ее придумали еще френологи. Франц Йозеф Галль, отец-основатель френологии, так озаглавил свой трактат 1819 года: «Анатомия и физиология нервной системы в целом, а также мозга в частности, с присовокуплением наблюдений касательно возможности оценивания некоторых умственных и нравственных качеств человека и животного по конфигурации головы». Галль утверждал, что каждое умственное или психическое «качество» связано с размерами соответствующего участка коры. Менее уверенно он предполагал, что форма черепа отражает очертания коры и по форме черепа можно судить о качествах натуры его носителя. Френологи колесили по миру, предлагая родителям предсказать судьбу их чад, подбирая женихов и невест, отсеивая кандидатов, пришедших наниматься на работу, и всё это – ощупывая шишки и выступы на голове.