«Если индифферентные раздражения попадают в кору полушарий, когда там господствует тормозной процесс, то они хронически получают тормозную функцию, т. е., когда ими потом действуют на деятельные пункты коры, они производят в них тормозной процесс»

Факт развития запаздывания имеет очень большое значение в методическом отношении, и при разнообразном исследовании условных рефлексов с ним необходимо постоянно считаться. Конечно, для того, чтобы иметь данные о размере условного рефлекса и его многочисленных и тонких вариациях при разных условиях, мы должны отодвигать на больший или меньший период времени момент присоединения безусловного раздражителя от начального момента условного. Но это влечет за собой в большей или меньшей мере сейчас же развитие запаздывания, т. е. при этом рядом с раздражительным процессом возникает тормозной. Естественно, это осложняет исследование, потому что приходится иметь дело с двумя процессами, хотя бы вопрос касался одного раздражительного. Указанное обстоятельство, например, совершенно исключает возможность при обыкновенной форме наших опытов с условными рефлексами определения истинного латентного периода этих рефлексов. То, что мы обыкновенно при наших исследованиях называем латентным периодом, и то, что вы видели при нашем первом опыте (помните, там прошло 8 секунд между первым ударом метронома и появлением первой капли слюны), есть запаздывание, вмешательство тормозного периода и заслуживало бы точного термина: предварительный тормозной период. Поэтому для цели определения истинного латентного периода условных рефлексов необходимо пользоваться совпадающими рефлексами, когда безусловный раздражитель возможно скоро, через секунду или даже части секунды, следует за началом условного. И только при таких рефлексах, главным образом пользуясь двигательным компонентом наших рефлексов, можно убедиться, что величина латентного периода условных рефлексов действительно падает в категорию величин обыкновенного рефлекторного времени. Этими определениями у нас занимаются только теперь. Мы не придавали фундаментального значения определению истинного латентного периода условных рефлексов при установлении их рефлекторной натуры, считая главным доказательством этого их непременность и закономерность при известных условиях, так как и при обыкновенных рефлексах их латентные периоды значительно колеблются, находясь в зависимости от тех или других центральных связей, или путей. Можно с правом допустить, не угрожая рефлекторной натуре условных рефлексов, что в больших полушариях эти связи сложнее.

«Посторонние раздражители, повторяемые без дальнейших последствий для животного, также и сами по себе одни ведут к развитию в коре тормозного состояния»

Решение многих других вопросов относительно условных рефлексов, например вопрос о подлинном, беспрепятственном течении при них раздражительного процесса с самого его начала и т. п., также более или менее затрудняется вмешательством запаздывания. В этом отношении много помогает делу характер нервной системы разных животных. У иных из них, как это было указано выше, запаздывание развивается с трудом, и тогда раздражительный процесс или совсем не нарушается, или очень мало. Но и в руках экспериментатора есть некоторое средство ослаблять влияние запаздывания, ограничиваясь возможно коротким оставлением безусловного раздражителя от начала условного, если величина условного рефлекса вообще велика, т. е. если и за короткий срок она достаточна для сравнения при различных вариациях опыта. Но, с другой стороны, есть случаи, когда предварительный тормозной процесс представляет некоторую выгоду, дает возможность для решения некоторых вопросов, как с этим мы встретимся в следующей лекции. Таким образом, приходится приспособляться, соответственно пользоваться имеющимися отношениями.

Познакомившись в последних трех лекциях с основным фактическим материалом относительно внутреннего торможения условных рефлексов, нетрудно усмотреть его огромную биологическую ценность. Этим торможением постоянно корригируется и совершенствуется сигнализационная деятельность больших полушарий. Если в данное время сигнальный, условный раздражитель повторно не сопровождается его, так сказать, безусловно деловым раздражителем, он, как убыточный для организма, напрасно вызывающий трату энергии, на некоторое, как правило короткое, время лишается своего физиологического действия. Если условно действующий агент, постоянно встречаясь с посторонним агентом, при условии этой встречи не сопровождается безусловным раздражителем, он также теряет свое условное значение, но только в этой комбинации, являясь в таком случае как бы другим агентом. Наконец, если условный агент всегда только в определенный момент после своего возникновения совпадает с действием безусловного раздражителя, то он при более или менее отдаленно предшествующих этому раздражителю моментах делается недействительным, проявляясь все в большей и большей степени по мере приближения к моменту присоединения безусловного раздражителя. Таким образом, постоянно обнаруживается высшее приспособление организма к окружающим условиям, или, иначе говоря, более тонкое и точное уравновешивание организма с внешней средой.

Как ясно из всего сообщенного в последних трех лекциях, мы при угасании, условном торможении и запаздывании имеем перед собой образование условных тормозных рефлексов. Но эти же рефлексы могут быть получены еще и при совсем иной процедуре. Если с условными тормозными раздражителями одновременно на короткие сроки, но повторно, применять индифферентные агенты, то эти последние приобретают также тормозную функцию, т. е. и сами по себе вызывают в коре процесс торможения. Этот предмет специально разработан Ю. В. Фольбортом. Прежде всего он делал посторонние агенты индифферентными, повторяя их перед животным до тех пор, пока они не переставали тормозить положительные условные рефлексы и растормаживать тормозные. Затем он присоединял их повторно на короткие сроки то к угашенным условным рефлексам, то к тормозным комбинациям. И после этого испытывал их действие, комбинируя их с положительными условными раздражителями, причем и обнаруживал теперь их роль как условных тормозов. Так как эти испытания естественно приходилось ради точности результата повторять не один раз, то Фольборт один раз сопровождал пробную комбинацию безусловным рефлексом, в другой – нет, делая это строго поочередно, чтобы при этих повторных испытаниях комбинация не получила благодаря им постоянного, определенного, то положительного, то отрицательного характера. Но, конечно, бесспорнее и убедительнее была та форма опыта, когда он при испытаниях всегда сопровождал пробную комбинацию безусловным рефлексом, а торможение, несмотря на это, при повторении опыта все же резко выступало.

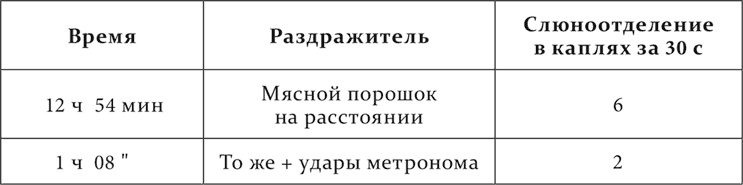

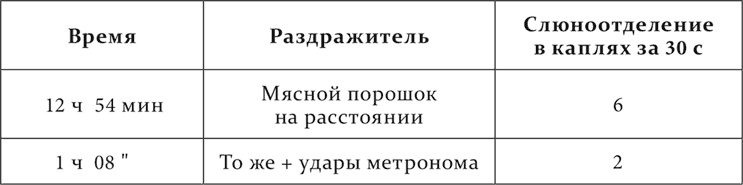

Вот эти опыты. На собаке применялся натуральный условный пищевой рефлекс. Когда он угашался до нуля, к нему повторно присоединялись сделанные раньше индифферентными удары метронома, а затем при продолжении этого приема изредка пробовалась комбинация ударов метронома с положительным пищевым рефлексом, причем она всякий раз подкреплялась безусловным рефлексом, едой.

Опыт 5.IX.1911 после 10 совпадений ударов метронома с угашенным условным рефлексом.