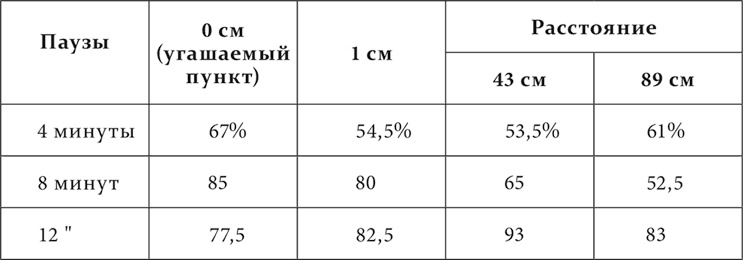

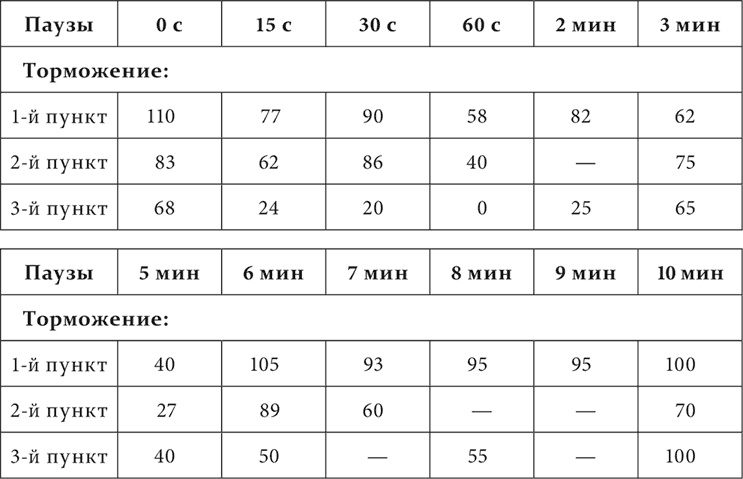

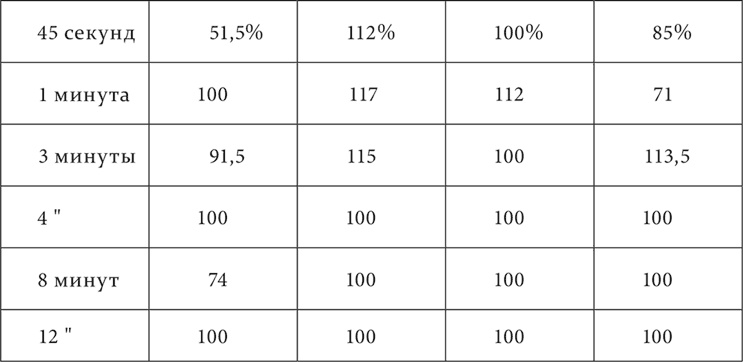

Таблица 3

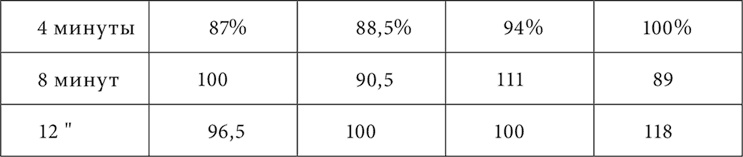

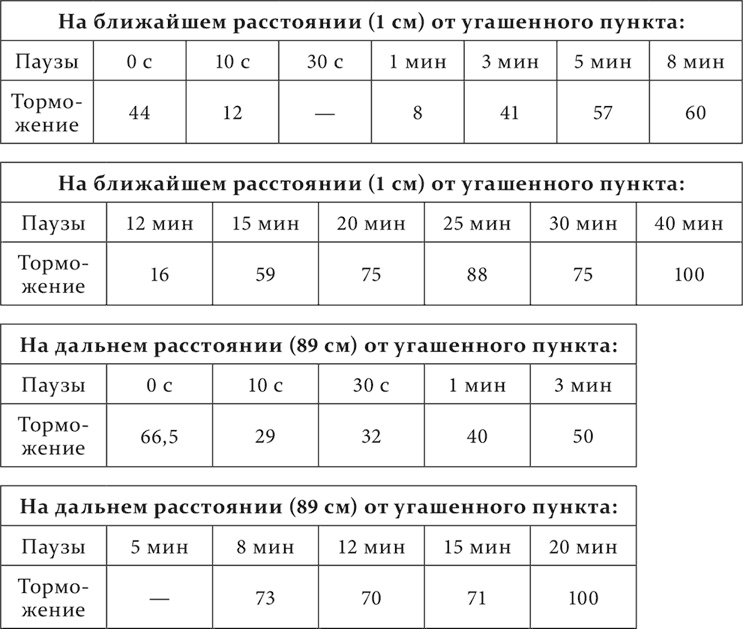

Таблица 4

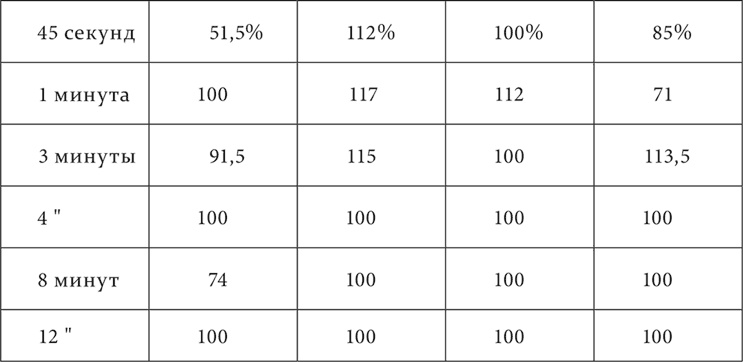

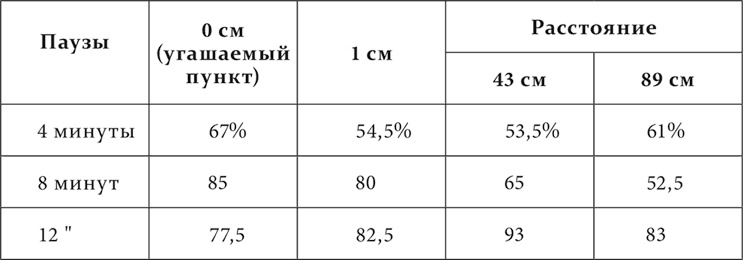

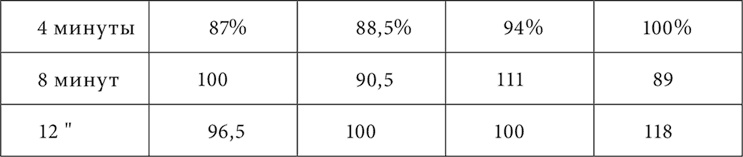

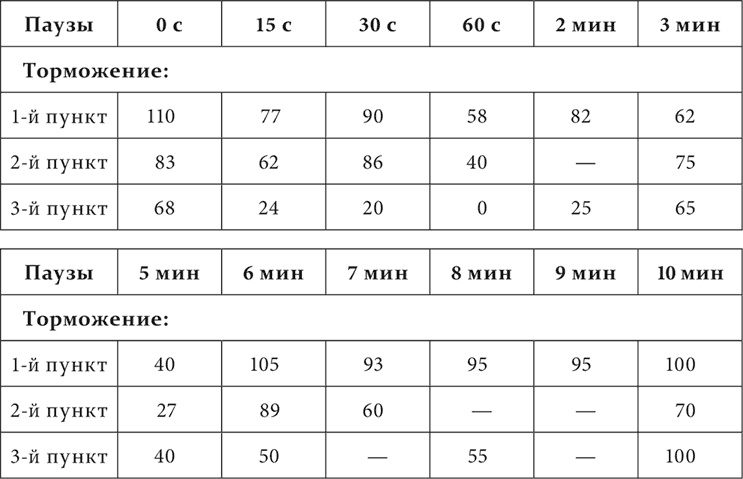

Таблица 5

В этих таблицах мы видим, что в начале опытов (таблица 3) торможение простиралось до самого дальнего пункта и еще было отчетливо спустя 12 минут после угашения. Затем (таблица 4) торможение ограничивалось уже расстоянием в 43 см и было через 4 минуты меньше того, что было в предшествующей фазе опытов через 12 минут. Теперь на дальнем пункте и в более позднее время начинает встречаться, хотя и редко, вместо уменьшения увеличение эффекта сравнительно с нормальной величиной. Наконец, в последней фазе (таблица 5) торможение с колебаниями во времени держится только в первично угашаемом месте. На остальных пунктах, за исключением дальнего, в течение минуты даже на 1 см расстояния и к концу минуты после угашения или преобладает увеличение эффекта против норм, или устанавливается норма.

Комбинирование явлений иррадиирования и концентрирования нервных процессов с явлениями их взаимной индукции представляет собой очень сложный процесс, полного знания которого придется еще долго ждать»

Перед нами – положительная индукция, сперва возникающая поодаль от исходного пункта торможения и обнаруживающаяся более поздно, а затем постепенно подвигающаяся по направлению к исходному пункту и все быстрее появляющаяся после начала торможения, т. е. как бы постепенно преодолевающая и вытесняющая и во времени и в пространстве тормозной процесс.

Только что приведенные опыты интересны и своими подробностями. Во-первых, обращает на себя внимание высочайшая чувствительность элементов коры, когда однократное неподкрепление сказывается на большой территории коры и держится значительное время (более 12 минут). Во-вторых, перед нами лишнее свидетельство текучести, изменяемости явлений в работе больших полушарий, когда незначительное влияние, повторяемое через длинные сроки в 4–5 дней, резко меняет общее положение дела (быстрая смена фаз). Наконец, нельзя не заметить, что состояние разных пунктов полушарий представляет ясную волнообразность как во времени, так и в пространстве. Например, в таблице 5 первично угашаемый пункт в течение 12 минут оказывался то заторможенным, то свободным от торможения, – то же можно видеть и в пространстве на разных пунктах мозга в одно и то же время. Это капитальный факт, с которым мы будем в дальнейшем встречаться все чаще и чаще. Он является совершенно естественным результатом встречи, уравновешивания двух противоположных нервных процессов, раздражения и торможения, результатом, совершенно аналогичным, например, волнам третьего рода кривой кровяного давления, как результату взаимодействия прессорных и депрессорных иннерваций.

Та же волнообразность выступает на той же собаке (также в опытах Подкопаева) и при гашении до нуля и именно на пункте, ближайшем к угашаемому. На дальнем пункте она не была заметна. Может быть, за ее слабое выражение надо считать в соответствующем периоде времени остающийся в течение 7 минут без изменения уровень торможения.

Вот этот опыт.

Торможение вычислено в процентах остающегося нормального положительного эффекта.

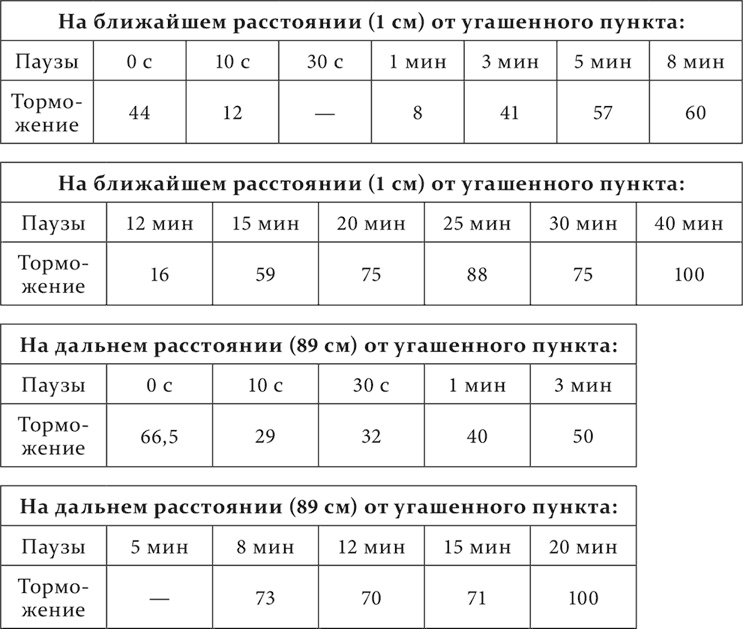

Волнообразность и вообще еще более сложные отношения между раздражением и торможением на разных пунктах кожного анализатора и при разных паузах после применения тормозного раздражения обнаружились на следующем нашем животном (опыты Андреева). По длине задней конечности с верхней трети бедра до нижней части голени прикреплялись приборчики для механического раздражения кожи, числом четыре, №№ 0, 1, 2 и 3, считая сверху вниз. Расстояние между ними приблизительно одинаковое, около 15 см. Раздражения тремя нижними приборчиками в отдельности были положительными условными пищевыми раздражениями, а раздражение верхним – тормозным, дифференцировкой. Дифференцировка не была особенно прочной. Общий ход опыта был таков. Паузы между раздражениями были постоянно семиминутные. Опыт начинался с условного раздражения звонком или ударами метронома. Затем применялось два положительных раздражения приборчиками, безразлично какими, за ними следовало тоже положительное кожно-механическое раздражение, специально испытуемое в данном экспериментальном сеансе. Теперь приводился в действие верхний приборчик, производивший торможение, а после него, на этот раз через разные паузы, от 0 до 12–16 минут, снова применялось кожно-механическое раздражение, последнее перед дифференцировкой, и на нем определялось влияние дифференцировки. Это влияние вычислялось в процентах по отношению к нормальной величине эффекта положительного кожно-механического раздражения, принимаемой за 100. За нормальную величину принималась средняя величина эффекта трех кожно-механических раздражений, предшествующих дифференцировке. Вот числовой результат опытов:

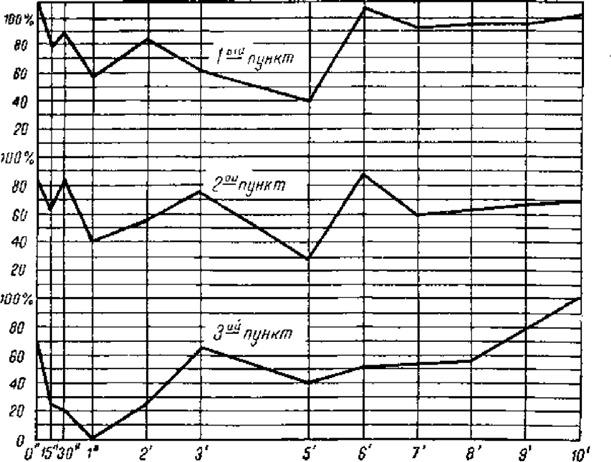

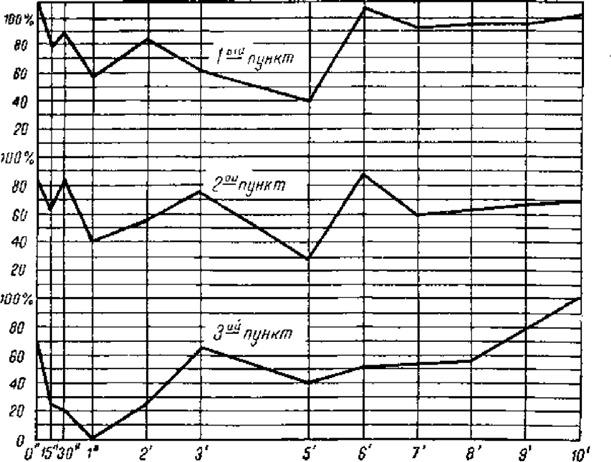

Для более легкого и быстрого представления об оказавшейся в этих опытах сложности отношений тот же результат воспроизвожу в виде кривых.

Как видите, влияние тормозного процесса, производимого раздражением на пункте 0, на всех положительных пунктах оказывалось гораздо более различным, чем сходным. Самое общее сходство состояло в том, что торможение рано или поздно достигало максимума, а затем исчезало. Затем оно сказалось и в том, что на всех этих пунктах в одно и то же время обнаружились два максимума торможения: первый к концу первой минуты по прекращении тормозного раздражения, второй к концу пятой минуты. На этом сходство кончилось, а потом выступили разницы, и значительные. На первом, ближайшем к тормозному пункте сейчас же по прекращении тормозного раздражения было небольшое повышение возбудимости – положительная индукция. На двух остальных пунктах ее не было, началось прямо с торможения. На первом и втором пунктах второй максимум торможения был больше первого, на третьем пункте первый максимум представлялся полным торможением, совершенным исчезанием положительного эффекта, второй обозначился слабо. Затем на первом и втором пунктах происходило много колебаний, и очень резких. На третьем пункте было только довольно значительное ослабление торможения на третьей минуте. Без него ход последовательного торможения был бы такой же регулярный, как мы познакомились с ним раньше в девятой и десятой лекциях. На этом третьем пункте опять так же, как это мы видели раньше, период достижения максимума был в несколько раз короче периода полного исчезания торможения, на первом же и втором пунктах период достижения наибольшего максимума был или равен, или даже меньше периода полного возвращения нормальной возбудимости. Наконец, если взять валовое последовательное торможение, т. е. если сложить все проценты торможения, обозначенные в таблице, то окажется, что торможение всего более дало себя знать на третьем пункте, менее на втором пункте и всего меньше на первом пункте.