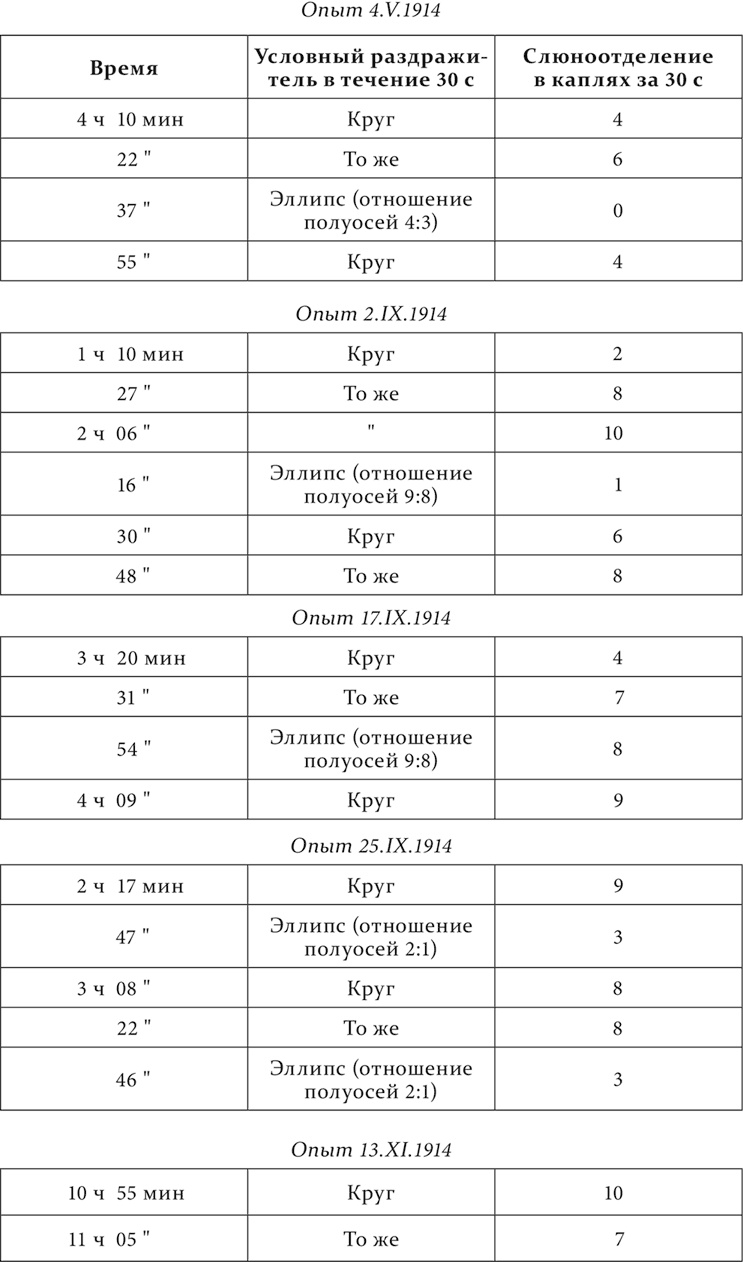

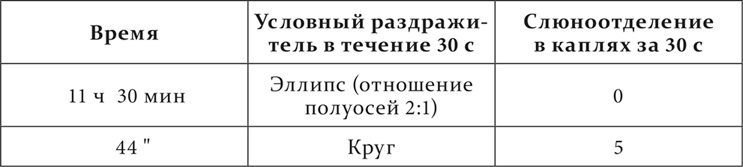

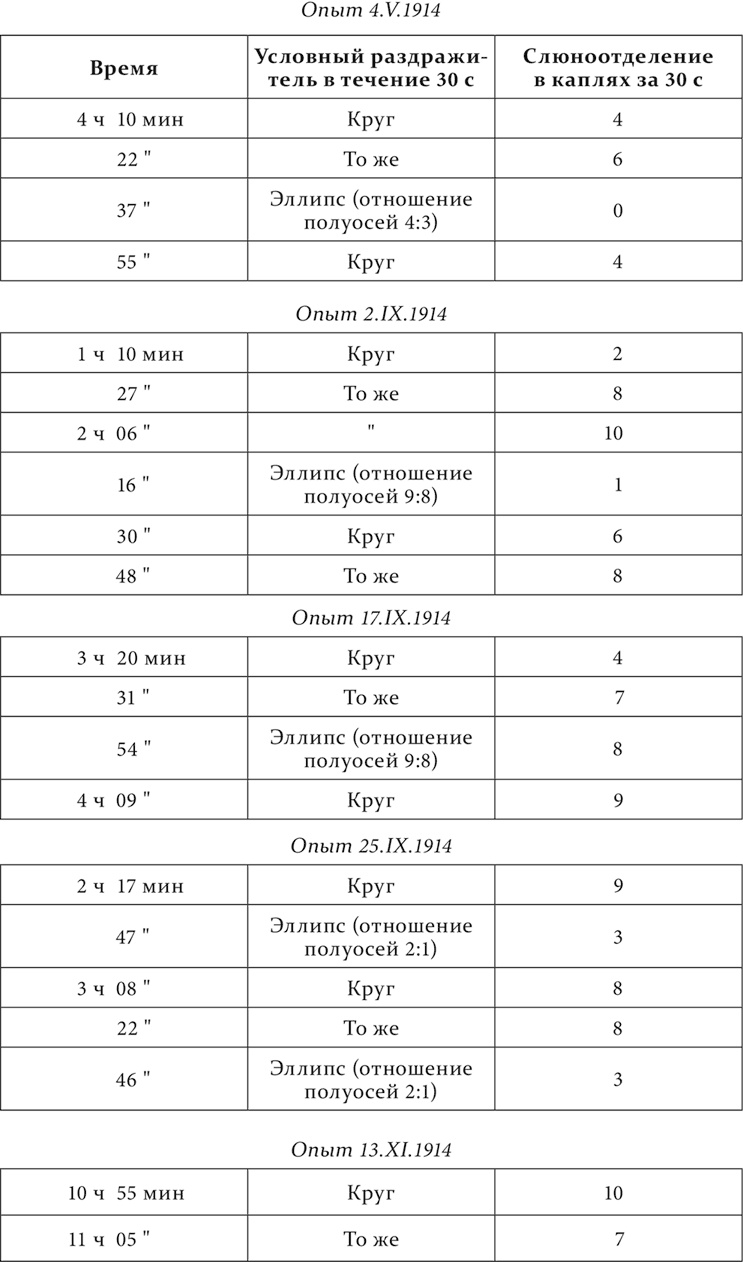

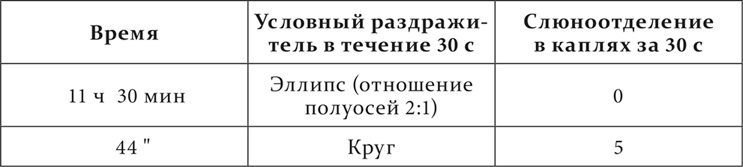

В первом опыте эллипс с отношением полуосей 4:3 дал нуль эффекта. Во втором опыте эллипс с отношением 9:8 в первом периоде выработки на него дифференцировки имел своим эффектом только 1 каплю, а после применения его в течение 2 недель в третьем опыте сравнялся в положительном эффекте с кругом. После этого даже эллипс с отношением 2:1 в четвертом опыте уже не был полностью отдифференцирован и только в пятом опыте при постоянном применении в течение полутора месяцев снова стал нулевым.

«У возбудимых собак, в особенности при более сильных раздражениях, начало раздражения почти постоянно вызывает короткий исследовательский рефлекс (ориентировочную реакцию), и потому в запаздывающих рефлексах происходит начальное более или менее короткое растормаживание тормозной фазы»

После этой работы приведенный факт сосредоточил на себе наше внимание, и было приступлено к его нарочитой разработке. Было ясно, что встреча при известных условиях процесса раздражения и процесса торможения ведет к нарушению обычного баланса между ними и создает в большей или меньшей мере на больший или меньший срок ненормальное состояние нервной системы. В первом приведенном случае при образовании из сильного электрического тока пищевого раздражителя должен был быть заторможенным прирожденный оборонительный рефлекс, и во втором случае при дифференцировании, как мы уже знаем из седьмой лекции, тоже должно было действовать торможение. До определенной степени правильное уравновешивание при этом противоположных процессов осуществлялось, но при известных условиях их относительной интенсивности или пространственного разграничения нормальный баланс между ними делался невозможным, и все кончалось преобладанием одного из них (как увидим дальше), т. е. патологическим состоянием.

Для дальнейших опытов мы умышленно выбирали собак с разными типами нервной системы, чтобы видеть, как на каждой из них отражается патологическое состояние их нервной деятельности под влиянием наших воздействий функционального (не оперативного) характера. Первые такие опыты (Петровой) были исполнены на двух собаках с противоположными свойствами нервной системы, судя по их общему поведению. Это те же собаки, которые уже упоминались в лекции о сне и у которых сначала вызванное сонное состояние затем было устранено применением очень быстро одного за другим многих (6) условных рефлексов и притом при пятисекундном промежутке между началом условного раздражителя и присоединением к нему безусловного. Во время этих опытов помимо устранения сна получилось яркое и точное доказательство большой разницы в характерах нервной системы обеих собак, вполне подтвердившее первоначальный диагноз этих характеров на основании обыденного наблюдения. Это доказательство доставил нам процесс превращения у собак их почти совпадающих условных рефлексов в сильно запаздывающие, когда безусловный раздражитель присоединялся к условному лишь 3 минуты спустя после начала последнего. Превращение происходило постепенно: каждый день безусловный раздражитель отодвигался от начала условного на 5 секунд. Конечно, соответственно этому и так называемый нами латентный период, т. е. промежуток времени, через который от начала условного раздражителя наступает слюноотделение, постепенно удлинялся. Развитие этого запаздывания производилось сразу на всех раздражителях. В то время как одна собака, с преобладанием тормозного процесса, по нашему предварительному диагнозу, справилась с задачей запаздывания сразу и более или менее спокойно, другая, с преобладанием процесса раздражения, отнеслась к той же задаче совершенно иначе. Когда отставление достигло 2 минут, собака начала приходить в возбуждение, а при дальнейшем отставлении до предельной величины – 3 минут – прямо впала в неистовство: беспрерывно двигалась всеми частями тела, нестерпимо визжала и лаяла, слюноотделение сделалось сплошным, чрезвычайно увеличиваясь во время действия условных раздражителей, от запаздывания не осталось и следа. Очевидно, требуемое условиями опыта предварительное торможение многих условных раздражителей было не под силу, было слишком большой задачей для раздражимой нервной системы этой собаки и выразилось в естественной борьбе против этого истязания.

«У двух собак разного типа нервной системы под действием совершенно одних и тех же вредных условий наступало хроническое отклонение от нормы нервной деятельности, но в разных направлениях… Иначе говоря, мы имели перед собой два различных невроза»

Надо прибавить, что эта трудность уравновешивания двух противоположных процессов наблюдалась нами у многих собак в форме возбуждения, но никогда еще это возбуждение не доходило до такой степени. Но, правда, и задача на этот раз была гораздо серьезнее, так как требовалось сбалансировать один процесс с другим сразу на многих пунктах полушарий. Нам ничего не оставалось, как прекратить опыт в таком виде.

Очень интересно, что задача, оказавшаяся сперва невозможной, все же была затем удовлетворительно решена данной нервной системой. Для этого пришлось сперва ограничиться действием только одного условного раздражителя. Собака успокоилась и даже стала спать во время опыта не только в станке, но и на полу на свободе, во время опытов. Теперь снова были применены все условные раздражители, но только с пятисекундным действием их до присоединения безусловного раздражителя. Затем это изолированное действие опять постепенно было удлинено до 3 минут. На этот раз спокойно образовался хороший запаздывающий рефлекс в форме, о которой я упоминал в лекции о сне. 1,5–2 минуты с начала действия условного раздражителя собака была сонной, но в конце второй минуты или в самом начале третьей она быстро выходила из сонно-пассивного положения, и наступала резкая пищевая как двигательная, так и секреторная реакция. Таким образом, благодаря отдыху, постепенности и повторению было достигнуто то уравновешивание обоих процессов, которое не могло осуществиться в первый раз.

Так как разница в нервной системе собак точно определилась, то мы обратились к главной цели опытов, но решили идти к ней несколько иначе, чем это было в вышеописанных случайных наблюдениях. На сильно запаздывающих рефлексах, т. е. с длинным предварительным тормозным процессом, мы применили другие виды торможения: дифференцировочное, условное и угасательное. Расчет был такой: может быть при такой сложной системе торможений произойдет то же нарушение нормального равновесия между обоими нервными процессами, которое было в тех наблюдениях. Наш расчет не оправдался, нарушения не наступило. Но при всех этих прибавочных случаях торможения постоянно подчеркивалась разница между обеими нашими собаками. Раздражимая собака выработку каждого нового торможения сопровождала временно значительным возбуждением, другая же при этом не обнаруживала почти никаких знаков затруднения. При таком положении дела мы воспользовались испытанным средством. Было приступлено к выработке условного пищевого рефлекса на электрический ток, приложенный к коже. Рефлекс выработался и практиковался с некоторыми перерывами в течение значительного времени. Теперь и без переноса электродов все на новые места, как это было в опытах Ерофеевой, наступило хроническое изменение нервной системы у обеих собак.