«В затылочных долях имеется ядро зрительного анализатора, делающее возможным существование самых сложных комплексных зрительных раздражений и, следовательно, сложнейшего анализа их»

Из этого факта необходимо следует, что в затылочных долях имеется ядро зрительного анализатора, делающее возможным существование самых сложных комплексных зрительных раздражений и, следовательно, сложнейшего анализа их. На всех наших, довольно многочисленных, собаках после удаления их затылочных долей на обеих сторонах, как ни долго они жили после операции (одна 3 года), ни разу не было обнаружено предметного зрения. Ни люди, ни другие животные, ни пища не различались оптическим анализатором таких собак. Мы много раз разбрасывали на полу куски пищи или вешали их на нитках на разной высоте, и ни одна из собак без затылочных долей, как они ни были голодны, ни разу не направила к ним своих движений в силу зрительных раздражений, исключительно ориентируясь относительно них при помощи запаховых и кожно-механических раздражений. Уже из факта различно ограниченного поля зрения при различных нарушениях затылочных долей следует, что при потере предметного зрения сущность дела – в отсутствии высшего синтеза и анализа именно световых раздражений, а не в нарушении дополнительных актов глазной деятельности, как аккомодация и адаптация. Наши собаки без затылочных долей одинаково не различали предметов как больших, так и малых, как на далеком, так и на близком расстоянии, как при сильном, так и при среднем и слабом освещении. Итак, центральная часть, ядро оптического анализатора, орган высшего синтеза и анализа световых раздражений находится в затылочных долях полушарий. Но здесь не весь оптический анализатор. Он распространен гораздо шире, может быть, даже по всей массе больших полушарий. Еще со славной эпохи в физиологии больших полушарий (с 1870-х годов) несколькими исследователями утверждалось положение, что и передние доли полушарий имеют отношение к зрению, но отрицательный характер факта не позволял видеть в нем достаточное доказательство. Было возможно все свести на отдаленное задерживающее действие. Мы можем, однако, теперь привести положительные факты, что оптический анализатор, и даже еще со значительной функцией, действительно существует и в передней половине больших полушарий, отграниченной линией, начинающейся наверху прямо позади g. sygmoidei, идущей косо кзади к переднему углу g. sylviaticius и затем до основания полушарий по fissura fossae Sylvii. У всех наших собак без затылочных долей (как и Калишера) легко образовывались условные рефлексы на общее освещение комнаты, в которой находилась собака, причем выступало отчетливо дифференцирование довольно тонких интенсивностей этого освещения. Этот факт дает простое и чисто естественно-научное объяснение тому, что было названо Мунком психической слепотой. После удаления затылочных долей значительно поврежденный оптический анализатор мог войти в условную связь только с этой элементарной функцией, именно реакцией на колебания интенсивности световых раздражений. Благодаря этому собака в освещенном пространстве могла обходить затененные предметы и уходить в открытую дверь, как в светлое место. Ввиду этих фактов, если говорить психологически, правильнее было бы сказать, что собака именно понимала, но плохо, недостаточно видела. Но, конечно, такая формулировка совершенно излишня. Ясно, что существо дела заключается в ограничении анализаторной функции.

«Центральная часть, ядро оптического анализатора, орган высшего синтеза и анализа световых раздражений находится в затылочных долях полушарий… Оптический анализатор, и даже еще со значительной функцией, существует и в передней половине больших полушарий»

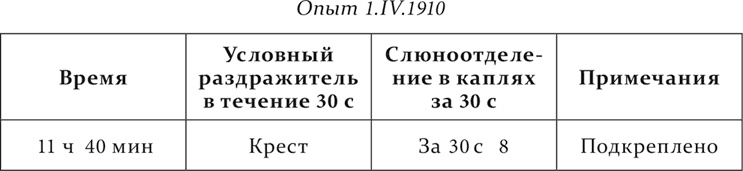

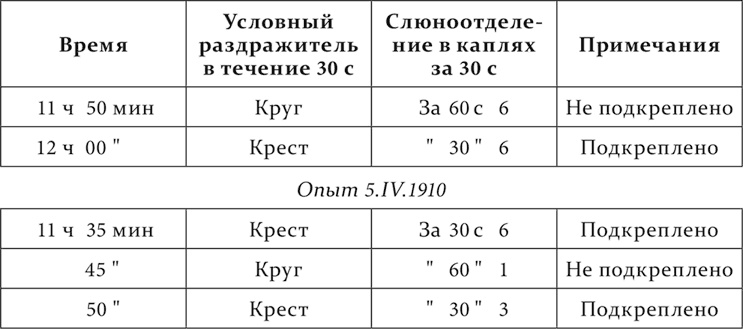

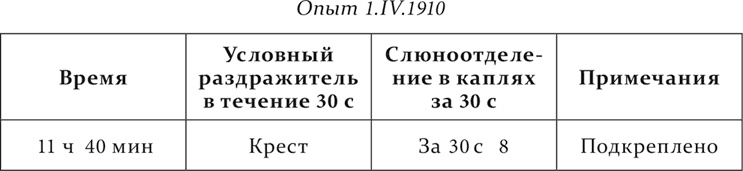

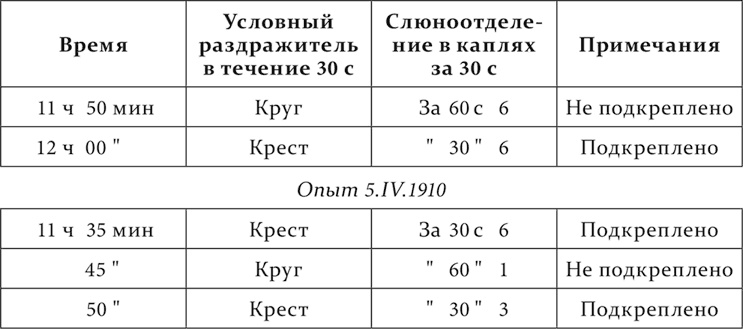

И дальнейшее изучение фактов вполне подтвердило научную плодотворность такой чисто объективной точки зрения на предмет. У одной нашей собаки, располагавшей только передними долями полушарий по вышеуказанной линии, можно было образовать условный рефлекс и на более высшую функцию светового анализатора. Это та же собака, которая только что была упомянута как прожившая после операции 3 года, а также была приведена в конце прошлой лекции как пример потери навсегда анализа комплексных звуковых раздражений. Я опишу подробно все наши опыты на ней со световыми раздражениями (опыты Кудрина). Операция на обоих полушариях была произведена с промежутками в месяц. Вторая операция была исполнена 5 мая 1909 года. До операции выработанный пищевой рефлекс на вспыхивание в затемненной комнате лампы в 100 свечей после второй операции на пятый день восстановился отчетливо, а к одиннадцатому достиг и даже несколько превзошел дооперационный размер. После того этот рефлекс был оставлен, исследование продолжалось со звуковыми раздражениями. 7 сентября того же года начали образовывать рефлекс на движение освещенной фигуры креста (отбрасываемой проекционным аппаратом) на экране в затемненной комнате. Конечно, рефлекс скоро появился и через неделю был значительным. С 28 сентября отбрасываемую фигуру креста оставили неподвижной. Рефлекс продолжал существовать, несколько уменьшившись в размере. Теперь была предпринята дифференцировка фигуры круга от фигуры креста той же величины, площади и того же освещения, т. е. появление креста сопровождалось кормлением, круга – нет. С седьмого раза применения круга начало обнаруживаться его дифференцирование, но опыты были прерваны и возобновились лишь полгода спустя. Рефлекс на фигуру креста уцелел. Дифференцировка быстро появилась и скоро сделалась полной. Вот конечный результат этих опытов.

Вскрытие собаки 3 года спустя после мозговых операций вполне подтвердило полноту операций: от задней половины полушарий не осталось ни малейшего следа.

Не может подлежать сомнению факт, что у данной собаки оставшаяся в передней половине полушарий часть светового анализатора была способна образовывать условные раздражители не только из колебаний интенсивности освещения, но и из различных форм освещенных и затемненных предметов. А вместе с тем, как уже было сказано, у этой собаки, как и у всех других, при удалении затылочных долей до конца жизни не наблюдалось условных рефлексов на отдельные предметы. Имея в виду, что у данной собаки впервые испытанное образование условных рефлексов на разные формы удалось уже спустя только 4 месяца после операции, значит, вероятно, могло произойти и раньше, а затем спустя еще 2½ года не появилось предметного зрения, нужно заключить, что состояние светового анализатора к 3 годам после операции было окончательным, бесповоротным. При этом можно было бы обратить внимание еще на следующее. Почему же, раз у нашей собаки наблюдалось различение форм на станке, она не различала предметов по форме на свободе? Но есть огромная разница в обстановке опыта на станке и на свободе среди разных предметов. На свободе масса форм, и притом постоянно более или менее изменяющихся для глаза животного вследствие как движения некоторых предметов, так и движений самого животного относительно всех предметов. К тому же и резкость границ форм также не остается постоянной, завися от колебаний освещения при перемещении некоторых объектов и животного относительно них. В станке при нашем опыте – явно все иначе, все чрезвычайно упрощено сравнительно с условиями обычной действительности. Вероятно, потребовалась бы очень постепенная и долговременная практика, чтобы остающаяся функция различения форм получила жизненное практическое значение для животного.