Онлайн книга «Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времен до наших дней»

У рыб эта система работает прекрасно, но у млекопитающих дает сбои. Дело в том, что у рыб нервам, которые управляют дыханием, не приходится идти далеко после выхода из мозгового ствола. Жабры и глотка располагаются у них как раз по соседству с этим отделом мозга. У нас, млекопитающих, дела обстоят иначе. Нашим дыханием управляют мышцы стенки грудной клетки и диафрагма — мышечная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной. Сокращения этих мышц и вызывают дыхательные движения. Нервы, управляющие сокращением диафрагмы, выходят из нашего мозгового ствола ровно там же, где выходят нервы, управляющие дыханием у рыб, — в районе шеи. Эти нервы, блуждающий и диафрагмальный, проходят от основания черепа через шею и грудную клетку, достигая диафрагмы и грудных мышц, управляющих дыханием. Этот извилистый путь вызывает проблемы. Если бы наше тело было построено по рациональному замыслу, эти нервы выходили бы не в области шеи, а где-нибудь поблизости от диафрагмы. А так, к прискорбию, любые препятствия, с которыми встречаются эти нервы на своем долгом пути, могут затруднять их работу и вызывать спазмы.

Если странная конфигурация наших нервов досталась нам в наследство от предков-рыб, то сама реакция икоты, по-видимому, восходит к нашим менее далеким предкам — амфибиям. Икота представляет собой особую форму дыхательных движений — за резким вдохом следует быстрое перекрывание голосовой щели. Икотой, судя по всему, тоже управляет центральный генератор ритма в мозговом стволе. Стимулируя его электрическими импульсами, можно искусственно вызвать икоту. Вполне логично, что икотой тоже управляет центральный генератор ритма, ведь эта реакция, как и нормальные дыхательные движения, включает повторяющиеся в определенной последовательности серии сокращений мышц.

Оказывается, наш генератор ритма, ответственный за икоту, ничем по сути не отличается от соответствующего генератора, имеющегося у амфибий. И не только у взрослых амфибий, но и у их личинок — головастиков, которые используют для дыхания как легкие, так и жабры. У головастиков этот генератор включается тогда, когда они дышат жабрами. В этом случае им необходимо закачивать воду в глотку и прокачивать ее сквозь жаберные щели наружу, но вода при этом не должна попадать в легкие. Чтобы не допустить проникновения в легкие воды, дыхательные пути перекрываются — за счет того, что сжимается ведущая в легкие щель. Вовремя закрывать эту щель сразу после начала вдоха позволяют нервные импульсы, посылаемые центральным генератором ритма в мозговом стволе. Реакция, аналогичная нашей икоте, позволяет головастикам успешно дышать жабрами.

Сходство между нашей икотой и жаберным дыханием головастиков столь велико, что многие исследователи полагают, что оба эти явления суть варианты одной и той же реакции. Жаберное дыхание у головастиков тоже можно блокировать углекислым газом, как и нашу икоту. Блокировку жаберного дыхания можно вызвать и растяжением стенки тела, подобно тому, как мы останавливаем икоту глубоким вдохом с последующей задержкой дыхания. Может быть, мы бы остановили жаберное дыхание у головастика и в том случае, если бы смогли заставить его выпить воду с дальнего края стакана, низко наклонив голову.

Наша предрасположенность к грыжам, по крайней мере к тем из них, что возникают в области паха, вызвана тем, что наш организм представляет собой бывшее рыбье тело, превращенное в тело млекопитающего.

У рыб половые железы протянуты вдоль тела до его грудного отдела, заканчиваясь вблизи сердца. У млекопитающих это не так, и отсюда возникают проблемы. Но нам нужно, чтобы наши половые железы не заходили в грудной отдел и не располагались возле сердца (надо заметить, что клятвы, которые мы произносим, прижав руку к груди, будь там половые железы, выглядели бы довольно двусмысленно). Если бы наши половые железы располагались в грудном отделе, мы бы не могли размножаться.

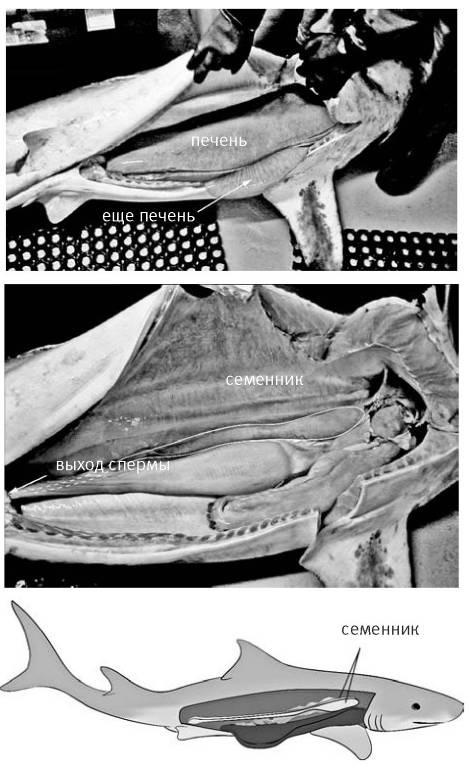

Сделаем на теле акулы глубокий надрез от горла до хвоста. Первое, что мы увидим, будет печень — много печени. Печень у акул имеет гигантские размеры. Некоторые зоологи считают, что огромная печень нужна акулам, чтобы увеличивать плавучесть. Если удалить печень, мы увидим половые железы, протянутые по телу до области возле сердца, в грудном отделе. Такое строение характерно для большинства рыб: половые железы протянуты вдоль тела в направлении головы.

Нас, как и большинство других млекопитающих, такое строение привело бы к беде. Особи мужского пола у млекопитающих обычно в течение всей своей жизни производят мужские половые клетки — сперматозоиды. Для формирования наших сперматозоидов требуются особые условия, в частности строго определенный диапазон температур. Лишь в этом диапазоне они могут нормально развиться и прожить отведенный им срок — около трех месяцев. Если температура слишком высокая, они развиваются неправильно, а если слишком низкая — умирают. В связи с этим у млекопитающих мужского пола есть весьма эффективное устройство для контроля температуры — мошонка. Под кожей мошонки расположены мышечные волокна, которые в зависимости от температуры сокращаются или расслабляются. Мышечные волокна есть также в стенках семенных канатиков, на которых подвешены половые железы. Сокращение всех этих волокон обеспечивает «эффект холодного душа»: когда холодно, мошонка уменьшается в размерах и прижимается к телу. Подъем и опускание мошонки происходят соответственно при снижении и повышении температуры.

Если вскрыть тело самца акулы, первым, что мы увидим, будет огромная печень (вверху). Если ее удалить, нам откроются семенники (мужские половые железы), вытянутые вдоль тела и заканчивающиеся вблизи сердца. Подобное строение характерно для большинства примитивных позвоночных. Фото предоставлены доктором Стивеном Камбаной (Канадская лаборатория исследования акул).

Этот механизм обеспечивает непрерывное производство здоровых сперматозоидов при разных условиях среды.

Кроме того, болтающаяся мошонка самца служит у многих млекопитающих половым стимулом для самки. Таким образом, развитие мошонки принесло млекопитающим вполне ощутимые выгоды, как физиологические, связанные с вынесением половых желез за пределы стенки тела, так, в некоторых случаях, и поведенческие, связанные с успешным завоеванием партнерши.

Но с таким строением связан и ряд проблем. Вынесенные за пределы тела семенники (мужские половые железы) означают, что сперматозоиды поступают в пенис окольным путем. Они выходят из семенников по семенным канатикам — которые идут вверх в направлении талии, огибают таз и проходят его насквозь, — а затем попадают в протоки, ведущие в мочеиспускательный канал. На пути сперматозоидов наружу располагается ряд желез, секрет которых образует основу семенной жидкости — спермы.

Нелепое устройство мужской половой системы млекопитающих связано с нашим историческим и индивидуальным развитием. В начале своего развития в эмбрионе млекопитающего половые железы располагаются примерно там же, где они расположены у акул, — вверху, рядом с печенью. По мере роста и развития у женских особей они перемещаются из средней части туловища несколько ниже и оказываются возле матки и фаллопиевых труб. Такое строение позволяет сократить путь яйцеклетки от половой железы туда, где происходит оплодотворение. У мужских особей половые железы опускаются еще дальше.