Глаза трилобитов состоят из удлиненных призм чистейшего кальцита. У большинства призмы в глазах прижаты сторонами одна к другой. Очевидно, призмы работают как элементарные линзы, точно так же, как в сотовидных глазах других членистоногих каждый шестигранник является отдельной линзой — будь то муха, стрекоза или рак. У трилобита на голове еще один вариант такого же сложного, или фасетчатого, глаза — глаза, составленного из многочисленных зрительных модулей, которые, взявшись за дело вместе, рисуют портрет окружающего мира. Каждый зрительный модуль является линзой. И отличие трилобита от остальных только лишь в том, что линзы у него каменные, сделанные из твердого минерала. Если сказать: «трилобит смотрел на меня каменным взором», то в этих словах прозвучит совершенная правда. Здесь припоминаются странные строки одной из самых странных пьес Шекспира. Из «Бури»:

Отец твой спит на дне морском.

Кораллом стали кости в нем.

Два перла там, где взор сиял.

Он не исчез и не пропал,

Но пышно, чудно превращен

В сокровища морские он.

Вот похоронный слышен звон

[20].

Если обратиться назад, к «чудесным превращениям» трилобитовых эпох, то ничего более удивительного, чем кальцитовые линзы трилобитов, не найти. А перламутр с точки зрения химии оказывается все тем же немигающим глазом трилобита — это просто другая версия карбоната кальция, хотя перламутр не проводит свет, а художественно отражает его. Шекспир полагал, что жемчуг тусклый, и намекал таким образом на изменения мертвого тела — мертвый, но глаза есть, и все видят, отсюда и странность этого предложения. Трилобит смотрел на подводный мир мозаичными кальцитовыми линзами, и, в отличие от мертвого отца, его глаза читали мир сквозь живой камень.

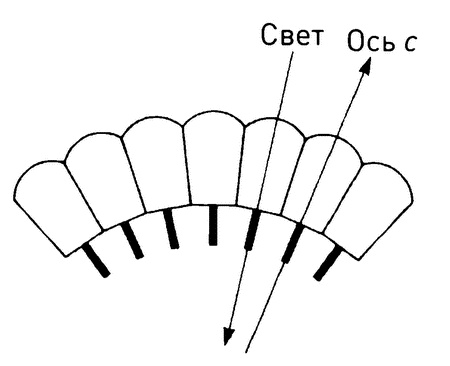

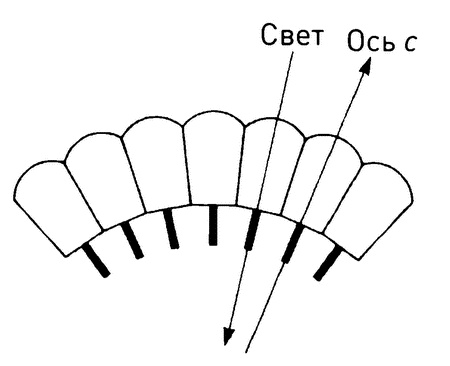

Глаза трилобита были ориентированы таким образом, что кристаллографические оси с проходили вдоль длинных сторон составляющих их призм. В большинстве случаев эти оси образуют прямой угол к поверхности глаза. Если вы посмотрите сверху на поверхность отдельной линзы (ну, хоть с помощью увеличительного стекла — тоже линзы), вполне возможно, что трилобитовая линза посмотрит на вас. Посмотрит — это, конечно, иносказание, линза не может смотреть сама. Но она пропустит сквозь себя лучи света в определенном направлении. Глаз трилобита в общем и целом представляет собой комплект отдельных крошечных удлиненных линз, и каждая из них направлена чуть-чуть иначе, чем соседняя. В длинном полукруглом глазу собраны сотни и даже тысячи таких линз. Некоторые из них направлены осями с вперед, а у других ось с смотрит в сторону, у третьих — назад. Если представить, будто все оси с выходят из центров своих линз, получится что-то вроде подушечки для иголок. А крупный глаз превратится в настоящего ежа или, если хотите, в дикобраза, покрытого воображаемыми иглами, где каждая игла имитирует направление светового луча, который может пройти сквозь «свою» призму. Сравним их, например, с пучком стрел, каждая из которых нацелена на свою мишень.

Вот так работает глаз трилобита: лучи света проходят через кальцитовые линзы в одном только избранном направлении — вдоль главной кристаллографической оси с. Светочувствительные рецепторы лежат внутри глаза

Каждая линза вносит свой светлый лучик понимания в общую картину мира, каждая обозревает малюсенький, но закрепленный только за ней участочек окружения. Вполне возможно, что глаза трилобитов работали так же, как и глаза современных членистоногих. Поэтому можно ожидать, что в основании каждой линзы найдется чувствительная клетка, которая ответит должным образом на световой сигнал. Но эти клетки столь же нежны и эфемерны, как долговечны и крепки лежащие поверх них каменные линзы. Они не сохраняются в ископаемом состоянии

[21], но обязательно должны были быть — без них физический свет не превратить в живой образ. Свет сам по себе не переводится в понимание, это всего лишь пятна, скопированные бездушной поверхностью. Информация должна быть собрана нервами, а затем они должны передать ее в аналитические нервные центры. Без этого кусочки изображения, переданные элементарными линзами, будут перемешаны в мозаичный хаос, где фрагменты первобытного мира, чуть отличные один от другого, накладываются друг на друга, поворачиваются, мешаются. Разрешение такого зрительного устройства должно зависеть в некоторой мере от числа линз. Чем больше линз, тем детальнее выглядит изображение, если, конечно, нет ограничений в количестве воспринимаемых импульсов. Поэтому неудивительно, что у некоторых трилобитов невероятное число крошечных линз.

Одно из самых трудных предприятий, за которые я когда-либо брался, был подсчет линз в большом глазу трилобита. Для этого я сфотографировал глаз под разными углами, а затем отпечатал снимки с большим разрешением, чтобы стала видна каждая линза. Это были гигантские фотографии. А потом я начал считать — один, два, три, четыре… и так до ста, до двухсот. Сложность в том, что если при подсчете отвлечься хоть на мгновение или чихнуть, то тут же забываешь, на какой линзе остановился, и тогда надо начинать снова — один, два, три… Скрежещут зубы, сыпятся проклятья, произносятся всуе святые имена. В конце концов я решил прокалывать булавкой дырочку на каждой посчитанной линзе на фотографии, чтобы не считать ее дважды. Беда теперь поджидала меня при переходе от одной фотографии к другой: на какой линзе я остановился и как мне ее отличить от других? И в каком месте следующей фотографии она оказалась? Может, эта та, с маленькой трещинкой, или другая, которая вроде чуть больше соседней? Это задание великолепно подходило для страдающих бессонницей. Я насчитал около трех тысяч, после чего дал сам себе клятвенный обет больше никогда не ввязываться в подобную затею, а просто считать линзы на маленьком участочке глаза, а потом, призвав все свои арифметические познания, прикинуть общее число.

Среди множества видов трилобитов есть такие, у которых всего несколько линз в глазу, а есть и другие, у которых число линз доходит до нескольких тысяч. Без сомнения, так же варьировала и острота зрения. Но было их мало или много, все линзы без исключения проводили свет вдоль оси с кристалла кальцита, из которого они были сделаны.

Из этого следует интересное заключение. Если мы знаем, откуда падал свет на проводящую линзу, то закономерно знаем, куда трилобит смотрел. Оберните назад стрелочки осей с, и они направятся наружу, в воды морского мира, окружающего трилобита, пронизывая каждый предмет в поле его зрения. Поэтому нам нужно просто суммировать все линии единичных «взглядов» от каждой линзы, и мы поймем, что животное знало о своем мире. Мы можем взглянуть на мир глазами трилобита и увидеть его таким, каким видел мир трилобит сотни миллионов лет назад. Хрустальные глаза были нарочно настроены, чтобы наблюдать те первобытные сцены. Если в глазах линзы были собраны в горизонтальные линии, то их обладатели предпочитали видеть горизонт; выпуклые глаза с многочисленными линзами представляли обладателю более широкий обзор. Посмотри, куда обращены линзы, и узнаешь, какие пространства охватывал взглядом трилобит. Первым взялся исследовать поле зрения (а можно было бы сказать «и точку зрения») трилобитов Юан Кларксон, профессор Эдинбургского университета. Юан часто говорил «гляделки», а не глаза, и он, конечно, имел в виду строчку из песни: