Онлайн книга «Трилобиты. Свидетели эволюции»

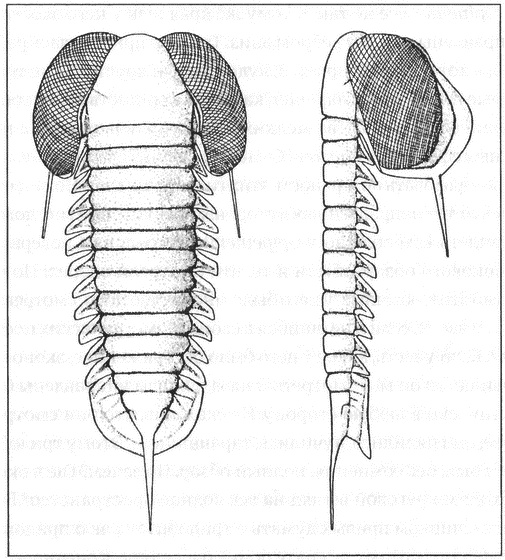

Вот такую я предложил реконструкцию древнего ордовикского пловца Opipeuter. Вид сверху и сбоку

Как выяснилось, были и другие трилобиты подобного строения, приспособленные для плавания; например, одноглазого Cyclopyge записал в пловцы один из великих геологов начала XX в. Эдвард Зюсс. Он сравнивал этого трилобита с некоторыми современными большеглазыми ракообразными. Когда я обнаружил это замечание, запрятанное в середине фундаментального трехтомника «Лицо Земли» (The Face of the Earth), я понял, как редки новые идеи, если они вообще есть. Cyclopyge еще компактнее, чем Opipeuter, и туловищных сегментов у него меньше, но глазной отдел представлен полностью, ничего не отброшено. Его остатки тоже находят в большом изобилии, часто вместе с несколькими другими видами большеглазых трилобитов. Я изучал подобных циклопиг в Уэльсе и Богемии. Они захоронены в темных глинистых известняках, которые, как правило, формировались на большой глубине, там, по-видимому, и жили эти трилобиты. В Уэльсе, неподалеку от Кармартена, аккурат, где «замок Мерлина», я сидел под кустом, в мокрой куртке, за воротник стекали капли дождя, а я колотил и колотил сланец — и каков же был мой восторг, когда на меня первый раз блеснул выпуклый глаз Phcyclopyge. Я бы, право, меньше обрадовался, если бы сам Мерлин вышел ко мне из-за куста. Я освободил трилобита из темницы, где он провел 470 млн. лет, а глаза его по-прежнему сияли. В противоположность уэльским породам известняки с Carolinitesw Opipeuter складывались на мелководьях, на это указывают и другие окаменелости, обычные в тех же местонахождениях. Возможно, Cyclopyge со своими соседями плавали на глубине, погруженные в сумеречный свет, a Opipeuter и его окружение предпочитали поверхностные воды, освещенные ярким солнцем?

Я мог бы попытаться ответить на эти вопросы, благо на это нашлись деньги из Фонда Ливерульма. Счастье, что подобные благотворительные фонды все еще существуют и оплачивают так называемые «небесные» исследования, т.е. исследования, не дающие коммерческой или индустриальной выгоды. Вряд ли найдется что-то более «небесное», чем разгадывание тайн оптики вымерших ордовикских тварей. Один из молодых исследователей, Тим Маккормик, несколько лет получал грант Ливерульма, занимаясь вплотную глазами трилобитов. И мы с ним обнаружили, что если измерить с большой точностью некоторые параметры сложных фасетчатых глаз, то можно сделать вывод об интенсивности освещения, к которому глаза были приспособлены. Эти исследования были проделаны на современных видах, но почему бы не попробовать выполнить то же исследование на трилобитах? Тим выбрал несколько экземпляров трилобитов наилучшей сохранности и как следует закрепил их — это было необходимо, потому что требовалось чрезвычайно точно измерить расстояние и угол между соседними линзами. Данные обрабатывались, и получался «глазной коэффициент». Шесть месяцев заняла эта работа. И до чего же мы обрадовались, когда наши предполагаемые поверхностные пловцы получили коэффициент, подходящий для яркого света, а трилобитовые циклопы в соответствии со своим коэффициентом отправлены были в тусклые сумерки глубин. Так нам удалось подсмотреть повседневную жизнь наших любимых животных. Не появилось у нас еще Стивенов Спилбергов, чтобы ожили, задвигались искусные муляжи трилобитов. Каждый может представить себе жизнь трилобитов, как подсказывает воображение, но, может, это и к лучшему — так ярче, занимательней. Теперь ордовикский мир предстает перед нами с такой ясностью, какая привела бы восторг и Адама Седжвика, и Джеймса Холла, и сэра Родерика Мурчисона. Мы видим буквально глазами трилобита тот ушедший мир, наполненный плывущими животными: одни из них охотятся у поверхности за зоопланктоном, другие погружаются в сумеречную толщу, а третьи живут на дне — роются суетятся, переползают с места на место.

В поле зрения попадает еще одно любопытное создание. Среди небольших глубоководных циклопигид можно заметить редких и более крупных животных иного облика. У этого трилобита глаза тоже крупные, но не вспученные кпереди, а уложенные по бокам головы. И сама голова удивительна. Она сверхъестественно длинная, потому что впереди вытягивается в нечто, что можно назвать только рылом или носом. «Нос» является на самом деле передней частью глабели (эта глабель сама по себе сглажена и потеряла все свои борозды) вместе с подстилающей ее расширенной дублюрой; они складываются вместе, образуя рылоподобную структуру, напоминающую нос акулы. Пигидий у него крупный и плоский, как подносик. И сам трилобит красиво сглажен, будто торпеда. Он напоминает мне по форме катер на подводных крыльях, какие в схематичном виде рисуют в учебниках: ему придана такая форма, чтобы уменьшить сопротивление воды. Возможно, форма трилобита служила той же цели? Мне нужен был совет.

Если идти вверх по Эксибишн-роуд от Музея естественной истории, то придешь к знаменитому Королевскому колледжу науки и техники. Издавна Королевский колледж был ведущим институтом, заправлявшим всеми техническими науками: где-то здесь должен находиться главный профессор по технологическим премудростям. И вскоре нашелся ученый, Дэвид Хардвик, который взялся помочь в эксперименте с моими рылоносыми трилобитами (им присвоено довольно тяжеловесное имя Parabarrandia). В лаборатории гидравлики для водяных опытов имелось оборудование на любой вкус — оно-то и пригодилось. Самое простое, что можно было сделать, — поместить модели трилобитов разной формы в натуральную величину в резервуар с прозрачными стенками и пустить ток воды. Если воду подкрасить, то по завихрениям позади трилобитов можно судить о характеристиках обтекаемости этих форм. Большинство моделей, которые мы испытывали, демонстрировали изъяны обтекаемости: например, вода завихрялась позади выпуклых глаз. И стало ясно, почему у Parabarrandia глаза сместились к бокам головы: струйки краски обтекали длинный глаз, подобно прядям мягких волос на ветру. Наглядней доказательства и не придумаешь. Теперь мы будто видели этих животных, легко и красиво обходящих других ордовикских пловцов. Но все же скептикам — а такие были среди коллег — требовались дополнительные доказательства. И тогда мы разработали способ, как измерить сопротивление потоку наших трилобитовых моделей: в слабом потоке плохо обтекаемые модели из-за большего сопротивления должны отклоняться на больший угол, чем хорошо обтекаемые. Здесь потребовался для опыта открытый резервуар. Модели трилобитов подвесили на ниточках, словно наживку на удочках ордовикского рыбака. Затем включили поток и стали измерять угол отклонения моделей с помощью движущегося на рельсах микроскопа. В белом халате и за этим микроскопом я чувствовал себя настоящим ученым. Пока шел опыт, я вышел, чтобы наскоро выкурить сигаретку (тогда я еще курил), и, вернувшись, с ужасом обнаружил наводнение — весь пол был по щиколотку в воде. В голове пронеслось, как меня навсегда изгоняют из Королевского колледжа, а главный профессор с презрением забирает у меня ключи. Трясущимися губами я вызвал лабораторного техника. Он наградил меня таким взглядом, каким смотрят на клиентов автомеханики в мастерских, добрел до середины комнаты и вытащил из пола исполинскую затычку — я таких огромных затычек никогда в жизни не видел. Вода быстро утекала сквозь дыру, а я все стоял с разинутым ртом и смотрел, мокрый и посрамленный. Но так или иначе эксперимент подтвердил гипотезу. В ордовикском океане плавали трилобиты превосходной обтекаемой формы.