Лука Кавалли-Сфорца и Энтони Эдвардс исследовали частоту встречаемости групп крови среди пятнадцати человеческих популяций, живущих в разных частях Земли. В результате скрупулезных расчетов с помощью одного из первых компьютеров Olivetti был сделан вывод, что африканская популяция является наиболее удаленной из исследованных групп, а европейские и азиатские популяции сгруппировались вместе. Это было потрясающее наитие относительно эволюционной истории нашего вида. Как скромно выразился Кавалли-Сфорца, анализ «имел некоторый смысл» на основе их концепции о том, как человеческие популяции должны были быть связаны между собой. Европейские популяции были ближе друг к другу, чем к популяциям Африки, Новой Гвинеи и Австралии, сгруппировавшимся вместе, и так далее. Этот результат отражал сходство частот генов, а так как эти частоты менялись во времени со скоростью, примерно постоянной (вспомните дрейф генов), это означало, что время, прошедшее с того момента, как европейские популяции стали отделяться друг от друга, было меньше, чем время отделения европейцев от африканцев. Старый монах оказался полезным через 700 лет — и антропология сделала шаг вперед

[11].

Благодаря новому подходу к человеческой классификации стало даже возможным посчитать время расхождения популяций, сделав некоторые предположения о том, что происходило с людьми в прошлом, а также рассчитать размеры этих популяций. Впервые это было сделано Кавалли-Сфорцей и его коллегой Уолтером Бодмером в 1971 году. В результате их расчетов было установлено, что расхождение африканской и восточноазиатской популяций произошло 41 000 лет назад, африканской и европейской — 33 000 лет назад, европейской и восточноазиатской — 21 000 лет назад. Но проблема заключалась в том, что не было ясно, насколько обоснованны их предположения о структуре популяций. И что очень важно, по-прежнему не было ясного ответа на вопрос, где человечество возникло. Для этого нужны были данные другого рода.

Алфавитный суп

Эмиль Цукеркандль был германо-еврейским эмигрантом, работавшим в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Большую часть своей научной карьеры он посвятил одной проблеме: структуре белка. Работая в 1950–1960-х годах с нобелевским лауреатом биохимиком Лайнусом Полингом, он изучал структуру гемоглобина — молекулы, переносящей кислород. Выбор был обусловлен тем, что гемоглобин можно было получить легко и в больших количествах. Гемоглобин обладал еще одной важной характеристикой: он был найден в крови у всех существующих млекопитающих.

Белки состоят из линейной последовательности аминокислот — небольших молекулярных строительных блоков, которые при образовании каждого белка комбинируются уникальным образом. Удивительно в белках то, что хотя они работают, будучи скрученными в причудливые конфигурации и часто в комплексе с другими белками, окончательная форма и функция активного белка детерминирована простой линейной последовательностью аминокислот. Существует двадцать аминокислот, участвующих в образовании белков, у всех у них есть названия, например лизин и триптофан. Химики дали им однобуквенную аббревиатуру, в данном случае лизина и триптофона — это К и Y соответственно.

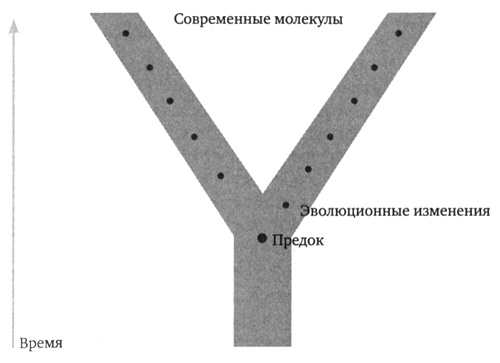

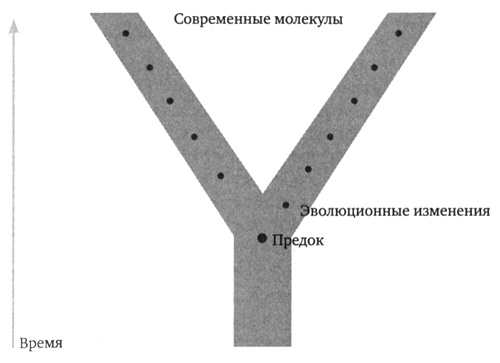

Цукеркандль заметил интересную особенность в этих аминокислотных последовательностях. Когда он начал расшифровывать структуру гемоглобинов различных животных, то обнаружил, что они похожи. Часто они содержали идентичные последовательности из десяти, двадцати и даже тридцати аминокислот, а вслед за сходными цепочками аминокислот шли несколько совсем разных. Его поразило то, что чем более родственны были друг другу виды животных, тем более схожей была структура их гемоглобинов. Человек и горилла имели фактически идентичные последовательности гемоглобина, различающиеся лишь в двух местах, в то время как человек и лошадь отличались пятнадцатью аминокислотами. Это подсказало Цукеркандлю и Полингу, что эти молекулы гемоглобина могут служить своего рода молекулярными часами, показывающими посредством числа разных аминокислот время, прошедшее с момента отделения видов от общего предка. В статье, опубликованной в 1965 году, они действительно ссылались на эти молекулы как на «документы эволюционной истории». По сути дела, в генах каждого из нас записана история. Согласно Цукеркандлю и Полингу, если использовать принцип «бритвы Оккама» для минимизации числа аминокислотных различий, то информация, записанная в молекулярной структуре белков, может указать нам на нашего предка (рис. 1). Молекулы являются по сути «капсулами времени»

[12], оставленными у нас в геномах нашими предками. Нам остается только научиться считывать заключенную в них информацию.

Рисунок 1. Эволюционная «генеалогия» двух родственных белковых молекул, отображающая накапливающиеся изменения в их последовательностях

Разумеется, Цукеркандль и Полинг понимали, что не белки — источник генетической изменчивости. Эта честь принадлежит ДНК — молекуле, формирующей наши гены. Если ДНК кодирует белки (что она и делает), то самая подходящая молекула для изучения — сама ДНК. Но проблема состояла в том, что с ДНК чрезвычайно трудно работать, и распознавание ее последовательности занимало много времени. Тем не менее в середине 1970-х годов Уолтер Гилберт и Фред Сэнгер независимо друг от друга разработали методы быстрого определения нуклеотидной последовательности (секвенирования) ДНК, за что в 1980 году получили Нобелевскую премию. Возможность секвенировать ДНК произвела революцию в биологии, которая продолжается и по сей день, достигнув кульминации в 2000 году завершением проекта по расшифровке генома человека. Исследования ДНК революционным образом изменили наше представление о биологии, так что неудивительно, что это оказало значительное влияние и на антропологию.

Густонаселенный Эдем

Итак, мы в 1980-х годах и имеем в своем распоряжении только что разработанные методы молекулярной биологии, теорию о том, как полиморфизмы ведут себя в популяциях, способ датировки на основе секвенирования молекул и жгучий интерес к тому, как генетика может ответить не извечный вопрос о происхождении человека. Для ответа на него было необходимо счастливое озарение и немного дерзости. И то, и другое нашлось в начале 1980-х годов в районе залива Сан-Франциско, в Северной Калифорнии.

Алан Уилсон, австралийский биохимик, работал в Калифорнийском университете над методами эволюционного анализа с использованием молекулярной биологии — нового научного направления, сфокусированного на изучении ДНК и белков. Используя методы Цукеркандля и Полинга, он и его студенты применили молекулярные подходы для установления времени расхождения человека и человекообразных обезьян, а также расшифровали некоторые сложные детали сложного процесса, как естественный отбор приспосабливает организм к окружающей среде через изменение белков. Уилсон был новаторски мыслящим человеком и с воодушевлением воспринял методы молекулярной биологии.