Первой преадаптацией стали упомянутые выше большие размеры тела и относительная малоподвижность. Это определило траекторию эволюции млекопитающих, направив их по совсем другому пути, чем общественных насекомых. Второй преадаптацией на пути к человеку был произошедший 70–80 млн лет назад переход ранних приматов к жизни на деревьях. Важнейшей особенностью, возникшей в процессе этого перехода, были цепкие руки и ноги. Их форма и мышцы были также более приспособлены к раскачиванию на ветвях, а не только к хватанию за них в целях поддержки. Эффективность конечностей возросла после двух эволюционных новшеств — противопоставленного большого пальца руки и увеличенного большого пальца ноги. Дальнейшее повышение эффективности было связано с модификацией кончиков пальцев: на смену острым кривым когтям, характерным для большинства древесных млекопитающих, пришли плоские ногти. Вдобавок на ладонях и подошвах появились облегчающие хватание кожные гребешки и обостряющие осязание барорецепторы. Такая рука уже годилась для того, чтобы подбирать плоды и, разрывая их на части, извлекать отдельные семена. А краем ногтя можно было надрезать или поскрести схваченный руками предмет. В таких руках ранние приматы вполне могли, перемещаясь на задних конечностях, переносить пищу на значительные расстояния. Им больше не нужно было перетаскивать еду, сжимая ее в челюстях, как это делают кошки и собаки, или отрыгивать пищу детенышам, подобно некоторым птицам.

Рис. 3–2. Шимпанзе идет на двух ногах по саванновому редколесью в Фонголи (Сенегал). (Источник: Mary Roach, «Almost Human», National Geographie, April 2008, p. 128. Фото: Frans Lanting / National Geographie Stock.)

Вероятно, ранним приматам пришлось вырабатывать относительно сложное и гибкое пищевое поведение в условиях трехмерной и редкой растительности (именно в таких местах они обитали), и в связи с этим мозг предшественников людей значительно увеличился в размерах. По этим же причинам эти приматы в отличие от большинства млекопитающих стали больше полагаться на зрение, чем на обоняние. Их глаза стали больше и научились различать цвета. Расположение глаз на передней плоскости головы позволило перейти к бинокулярному зрению, дало ощущение глубины. При ходьбе предки людей не перемещали широко расставленные задние конечности параллельно, а ставили ноги в линию — одна впереди другой. У них стало рождаться меньше потомства, но при этом детенышам требовалось больше времени на развитие.

Когда входе эволюции представители одной из линий этих странных обитателей древесных крон спустились на землю (а речь идет об африканских ландшафтах), произошла следующая преадаптация — очередной удачный поворот в эволюционном лабиринте. Они перешли к хождению на двух ногах и тем самым освободили руки для других целей. Два вида шимпанзе, существующие и поныне, — обыкновенный шимпанзе и карликовый шимпанзе, или бонобо, ближайшие родственники человека, — тоже довольно далеко продвинулись в том же направлении примерно в то же время. Оказавшись на земле, шимпанзе часто бегают или ходят на ногах, поднимая руки вверх. Они даже могут изготавливать примитивные орудия труда.

Австралопитеки — первые пралюди, представлявшие человеческую линию после разделения с линией шимпанзе, — уже гораздо увереннее ходили на двух ногах. Их тело претерпело в этой связи соответствующие изменения. Ноги стали длиннее и стройнее, ступни удлинились для раскачивания во время передвижения. Таз принял вид неглубокой чаши, поддерживающей внутренние органы, которые теперь оказывали давление на ноги, а не висели мешком на горизонтальном туловище, как у обезьян.

Скорее всего, именно прямохождение легло в основу эволюционного успеха австралопитеков — по крайней мере если судить по разнообразию формы тела, челюстной мускулатуры и зубным наборам. Около двух миллионов лет назад был период, когда на Африканском континенте жило по меньшей мере три вида австралопитеков. Их можно было бы издалека принять за людей — та же осанка, те же пропорции тела, маленькая подвижная голова сверху туловища, длинные, приспособленные для бега и прыжков ноги. Почти наверняка австралопитеки перемещались небольшими группами, как современные охотники-собиратели. Их мозг был не больше, чем у шимпанзе, и тем не менее именно от этой группы видов и произошли в конце концов первые Homo. В эволюции разнообразие открывает возможности, что и было проверено австралопитеками.

Рис. 3–3. Шимпанзе сидит на вершине термитника в саванне — среде обитания предков человека. Здесь эти животные также используют примитивные орудия труда. (Источник: W. C. McGrew, «Savanna chimpanzees dig for food», Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A. 104(49]: 19 167-19168 [2007]. Фото: Paco Bertolani, Центр изучения эволюции человека Кембриджского университета.)

Места обитания австралопитеков и произошедших от них видов рода Homo способствовали развитию прямохождения. Они никогда не опирались при ходьбе на костяшки пальцев рук, как это делают шимпанзе и другие современные человекообразные обезьяны (слегка сжимая кулаки, те используют руки как передние ноги). Новая манера ходьбы, при которой руки раскачивались вдоль тела, позволяла австралопитекам двигаться быстрее с меньшими энергозатратами; правда, за такую походку приходилось расплачиваться проблемами со спиной и коленями, а также весьма существенным риском, связанным с необходимостью удерживать тяжелую шарообразную голову на хрупкой вертикальной шее.

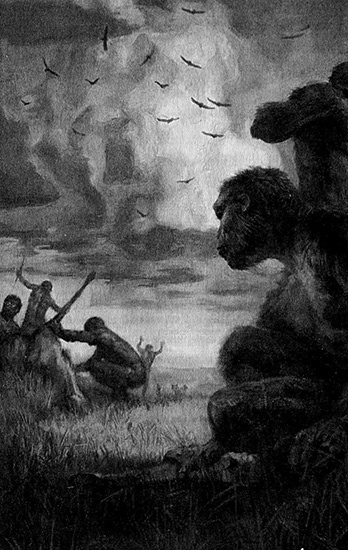

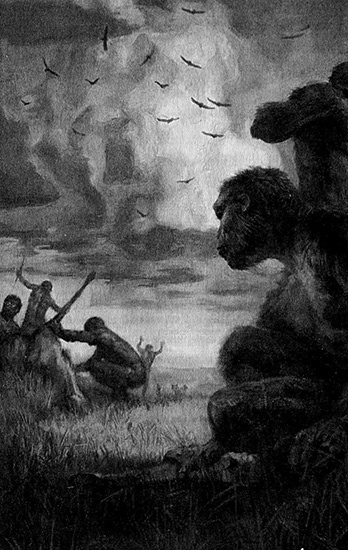

Рис. 3–4. Ardipithecus ramidus, останки которого обнаружены в среднем течении р. Средний Аваш (Эфиопия), — древнейший из ныне известных двуногих предшественников современных людей (его возраст 4,4 млн лет). Он уже ходил на удлиненных задних конечностях, но имел при этом и длинные руки, предназначенные для жизни на деревьях. (Источник: Jamie Shreeve, «The evolutionary road», National Geographic, July 2010, pp. 34–67. Рисунок: Jon Foster. Jon Foster / National Geographic Stock.)

Для приматов, чьи тела были изначально приспособлены к жизни на деревьях, эти двуногие бегали довольно быстро. Тем не менее состязаться в скорости с четвероногими животными, служившими им добычей, они, конечно же, не могли. Антилопы, зебры, страусы и другие животные легко обгоняли их на коротких дистанциях. За миллионы лет преследования львами и другими хищниками-спринтерами они стали чемпионами в беге на стометровку. У ранних людей не было шансов обогнать этих олимпийцев на короткой дистанции, но зато они могли продержаться дольше в беге на длинную. И вот в какой-то момент люди стали марафонцами. Им нужно было только начать охоту и гнать животное километр за километром, до тех пор пока обессилевшая жертва не позволит себя догнать. Эти предшественники человека, бегавшие так, что с каждым толчком туловище как бы падало вперед с мячиков стоп, поддерживая постоянный темп, постепенно развили высокую аэробную выносливость. Со временем они также утратили волосяной покров на большей части тела, за исключением головы, лобка и выделяющих феромоны подмышек. При этом повсеместно на теле возникли потовые железы, способствовавшие более быстрому охлаждению обнаженной поверхности тела.