Статус Homo habilis и других гоминид, обитавших в Африке в промежутке от трех до двух миллионов лет назад, принципиально важен для анализа человеческой эволюции. Изменения в строении черепа этого вида можно трактовать как начало эволюционного забега к современному состоянию человека. Они отражают не только чисто анатомическое совершенствование, но и коренное изменение образа жизни популяции Homo habilis. Попросту говоря, человек умелый был умнее своих соседей — других видов гоминид.

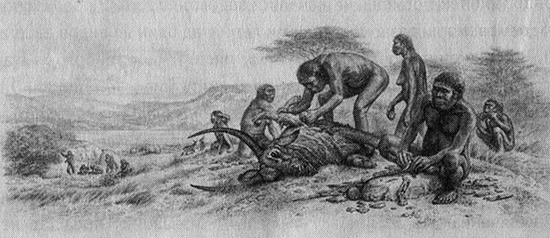

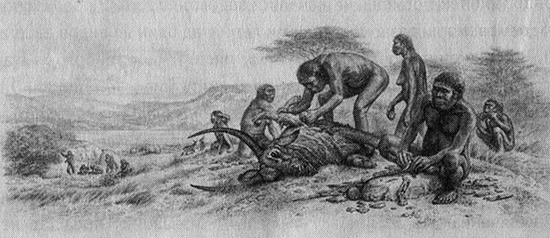

Рис. 4–2. Решающий поворот в эволюционном лабиринте. Homo habilis, изображенный на фоне своих охотничьих угодий, изменил рацион, употребляя больше мясной пищи и используя каменные орудия для разделки туш. (© John Sibbick. Источник: The Complete World of Human Evolution, by Chris Stringerand Peter Andrews [London: Thames & Hudson, 2005], p. 133.)

Почему же одна из линий австралопитеков пошла в этом направлении? Обычно палеонтологи сходятся в том, что изменения африканского климата и растительности способствовали развитию приспособляемости. Данные о расцвете и упадке конкретных видов животных указывают на то, что в промежутке от двух с половиной до полутора миллионов лет назад Африка становилась более засушливой. На большей части континента влажные тропические леса сменялись сухими, а также промежуточным саванным редколесьем, на смену которому приходили степи, а их, в свою очередь, постепенно вытесняли пустыни. Предки австралопитеков могли адаптироваться к этим более суровым условиям за счет более разнообразного рациона. Например, в засушливые периоды они могли при помощи орудий труда выкапывать коренья и корнеплоды и питаться ими. Не приходится сомневаться, что их умственные способности позволяли это. Даже современные шимпанзе в саванном редколесье умеют выкапывать корнеплоды — при помощи коровьих костей, палок и кусков коры.

Австралопитеки, обитавшие на побережье или по берегам внутренних водоемов, могли разнообразить свое меню также за счет моллюсков.

Традиционная точка зрения такова: возможно, в новых суровых условиях преимущество имели носители таких генов, которые умели разнообразить способы спасаться от врагов и побеждать конкурентов в борьбе за пищу и жизненное пространство. Они проявляли изобретательность и умели учиться на чужом опыте. Именно они выживали в трудные времена. Высокая приспособляемость привела к увеличению мозга.

В какой же мере эта хорошо знакомая нам гипотеза повышенной приспособленности склонных к инновациям организмов согласуется с исследованиями других видов животных? На первый взгляд в ее пользу свидетельствует по крайней мере один анализ шестисот видов птиц, которых люди занесли за пределы их ареалов, а значит, в чуждую среду обитания. Да, птицы с более крупным мозгом (по сравнению с размерами их тела) в среднем лучше приспосабливались к новой среде обитания. Некоторые наблюдения говорят и о том, что они проявляли при этом большие ум и сообразительность. Однако было бы преждевременным механически переносить закономерности, выявленные для таких птиц, на историю развития человечества. Птицы, о которых идет речь, внезапно оказались в радикально новой среде обитания. Характер отбора среди них сильно отличался от давления естественного отбора на наших предков-австралопитеков, еще не достигших стадии Homo habilis. Эти виды, в отличие от «перемещенных» птиц, эволюционировали постепенно на протяжении многих тысяч лет, и окружающая среда изменялась вместе с ними.

Увеличение площадей лугов и саваннового редколесья — вот то изменение, которое, скорее всего, оказало решающее влияние на эволюцию ранних гоминид. Гораздо легче представить, что гоминиды хорошо приспособились к условиям саванновых ландшафтов, чем что они научились легко переживать изменения, которые происходили в таких ландшафтах или рядом с ними. Все натуралисты, которым доводилось работать в саванном редколесье, знают, какое огромное разнообразие местообитаний таят в себе эти экосистемы. Более или менее разреженные леса внезапно чередуются с открытыми лугами, тут и там рассеченными речками с поросшими лесом берегами и усеянными густыми рощицами на периодически затапливаемых участках. Отдельные компоненты этих экосистем меняются с течением веков, на смену одному приходит второй, потом снова возвращается первый, но относительная частота смены элементов в этом экологическом калейдоскопе гораздо ниже, по крайней мере по меркам поколений животных и экологического времени. Как и любое крупное животное, представитель гоминид должен был занимать участок до 10 км в поперечнике. В доступной гоминидам мозаике местообитаний они могли патрулировать луга в поисках добычи и растительной пищи, а в случае появления хищника убегать в соседние рощицы и прятаться там на деревьях. На открытых участках можно было выкапывать съедобные клубни, в лесах — собирать фрукты и объедать молодые побеги. Лично я подозреваю, что они приспосабливались не к какому-то конкретному из этих участков и не к смене экосистем, а к большей территории и относительному постоянству (в эволюционном масштабе) того лоскутного ковра, в который эти участки складывались.

Возможно, ранние гоминиды жили группами по несколько десятков особей, как это делают наши ближайшие живущие ныне родственники — обыкновенные шимпанзе и бонобо. Может показаться само собой разумеющимся, что если сложное общественное поведение требует относительно крупного мозга, то наличие такого мозга свидетельствует о том, что его обладатель — животное общественное. Если так, то более крупный мозг, возникший в ответ на меняющуюся среду, следовало бы считать предпосылкой к возникновению общественного поведения. Однако когда это предположение было протестировано на большой выборке современных и ископаемых хищников, включая кошек, собак, медведей и куньих, такой корреляции выявлено не было. Если такая зависимость и наблюдалась, она была слабой и носила частный характер, не складываясь в четко выраженную тенденцию. Авторы этого исследования — Дж. Финарелли и Дж. Флинн — пришли к выводу, что «современное распределение энцефализации среди хищников — результат воздействия комплексных процессов». Иными словами, одновременно сработали сразу несколько факторов.

Так что же запустило быстрое эволюционное увеличение мозга у гоминид, если не приспособление к меняющейся среде обитания? Глубинные изменения строения черепа и зубов говорят о том, что одной из возможных причин был переход к употреблению большего количества мяса, которое постепенно становилось главным источником белка. Это изменение тоже произошло не за один день. Предшественники человека умелого, скорее всего, сначала питались падалью, обгладывая кости крупных животных. Древнейшие известные каменные орудия, грубо обработанные для какой-то цели, появились 6–2 млн лет назад. Их удлиненная форма и острые края, а также царапины на ископаемой кости антилопы заставляют полагать, что эти орудия использовались для того, чтобы отделять мясо от костей крупных животных, а также извлекать костный мозг. Возможно, перед этим приходилось отгонять других желающих полакомиться падалью. На этой стадии эволюции гоминиды, несомненно, были представлены австралопитеками.