Однако Шааффхаузену, как и Фулротту, не хватило научной базы для правильной интерпретации окаменелостей, поэтому он также зашел в тупик. Ученый понимал, что окаменелый скелет из Фельдхофера относился к древней эпохе, но, скованный предрассудками своего времени, не мог поверить, что неандертальский человек и «допотопные» животные жили в одно время. В результате он сделал вывод, что найденные в Фельдхофере окаменелости представляют собой останки «древнего варвара» Homo sapiens и одного из племен, населявших Европу в античные времена. Тем не менее, сравнив исследуемый свод черепа с другими древними человеческими черепами (что бы в данном случае ни означало слово «древний» — в то время Шааффхаузен даже не мог представить себе, что его неандерталец жил 40 тысяч лет назад), он посчитал необходимым подчеркнуть, что эта кость «имеет неизвестную ранее природную конституцию» и «превосходит все другие в необычности своего строения, что приводит к выводу о ее принадлежности представителю дикой варварской расы». Иными словами, Шааффхаузен подтвердил, что человек из Неандерталя отличался от других.

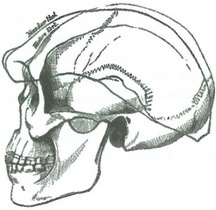

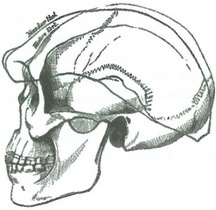

И это действительно было так. Несмотря на то что в черепной коробке неандертальца находился мозг того же объема, что и у современного человека, она была совершенно не похожа на наши высокие, округлые и тонкие черепа. Череп неандертальца был толстым, длинным и низким, с выступающей задней частью. Передняя же его часть была украшена парой низких и выдающихся вперед надбровных дуг, изгибающихся над глазницами. Людей с выразительными надбровными дугами можно встретить и сегодня, но до неандертальцев им далеко.

Логично предположить, что из всех деятелей науки того времени именно Томас Гексли, занимавшийся описанием ископаемых человеческих останков, должен был бы первым оценить значимость этой находки. И не только потому, что Гексли был энтузиастом эволюционной теории (говорят, что во время исторической презентации в Линнеевском обществе в 1858 году он воскликнул:«Почему я сам до этого не додумался!») и ярым защитником Дарвина. В отличие от Дарвина, который придерживался концепции постепенных изменений и которого большой череп неандертальца мог бы сбить со следа, Гексли был последователем Брокки.

Двадцать пятого июня 1859 года Хаксли написал письмо Лайелю (который с гораздо большим недоверием относился к теории естественного отбора) и очень четко описал в нем свое видение эволюционного процесса: «Стабильность и определенная ограниченность видов, родов и более широких групп живых существ кажется мне совершенно не противоречащей теории трансмутации. Иными словами, я полагаю, что трансмутация может происходить и без перехода... может быть направлена от вида к виду. Natura facit saltum». Латинский афоризм Гексли (который в переводе означает «Природа делает скачки») представляет собой ироническое искажение древней математической аксиомы Natura non facit saltum. Со времен Аристотеля этого принципа придерживались все представители естественных наук, включая Дарвина, — крайне ошибочно, по мнению Гексли. В своем хвалебном письме от 23 ноября 1859 года, написанном после публикации «Происхождения видов», Хаксли замечает: «Мой дорогой Дарвин. Придерживаясь принципа Natura non facit saltum столь безоговорочно, вы создаете для себя дополнительные ненужные трудности».

Собственная позиция Гексли по этому вопросу была четкой: виды дискретны. Как и предсказывал Брокки, природа делает скачки. И если человек из Неандерталя действительно был настолько необычным, как писал Шааффхаузен и показывали собственные описания Гексли, то напрашивался очевидный вывод: в гроте Фельдхофер были обнаружены останки другого человеческого вида, к настоящему моменту исчезнувшего с лица Земли, и этот вид определенно был родственен Homo sapiens, но при этом отличался от него. В новом научном мире, признавшем теорию эволюции, геологи уже много лет знали, что старые виды постоянно заменяются в природе своими ближайшими родственниками, и идея Гексли не могла показаться его ученым собратьям неприемлемой. Разумеется, ее раскритиковали бы в прессе, но такая перспектива не пугала Гексли, который к тому моменту уже получил прозвище «бульдог Дарвина». Тем не менее по неизвестным нам причинам Гексли решил не развивать эту тему. Вместо этого, совершив несколько невероятных мысленных кульбитов, он пришел к следующему выводу: «Самый обезьяноподобный из человеческих черепов, череп из Неандерталя, ни в коей мере не изолированное явление, как предполагалось ранее, а фактически крайнее звено в цепи развития, приведшей в итоге к созданию высшего и наиболее совершенного человеческого черепа».

Для подтверждения своей теории преемственности Гексли сравнивал контуры черепной коробки неандертальца с черепом австралийского аборигена, которого, в соответствии с истинно викторианскими представлениями, считал самой примитивной формой Homo sapiens. Подобное сравнение было отсылкой к древней традиционной иерархии различных географических популяций человека, вершиной которой считались европейцы. Пускай выводы Гексли и отражали социальные предрассудки того времени, все равно сложно представить себе действие, более противоречащее теории эволюции, которую он так яростно защищал во всем остальном. Подобное ранжирование людей разных рас, по сути, ничем не отличалось от средневековой Великой цепи бытия — концепции, наилучшую альтернативу которой как раз составляли взгляды Дарвина.

Этот (в буквальном смысле) хрестоматийный пример эксепционализма до сих пор удерживает палеоантропологию во власти предрассудков. Если бы существо, представленное на анализ Гексли, не имело столь очевидных человеческих черт, он ничтоже сумняшеся признал бы окаменелости из Неандерталя останками отдельного и доселе неизвестного вида. В конце концов, его коллеги-палеонтологи в то время только и делали, что описывали новых вымерших млекопитающих. Хотя Гексли и упоминал мельком возможность того, что кости из Фельдхофера могли быть «останками человеческого существа, являвшегося промежуточным звеном между обезьяной и человеком», в итоге он отказался от этой мысли в пользу следующего утверждения: «После небольшого сдавливания и удлинения, приводящего к увеличению супрацилиальных выступов, черепная коробка австралийского аборигена легко может приобрести такую же искаженную форму».

Сравнение черепной коробки неандертальца из Фельдхофера с черепом современного австралийского аборигена. Гексли. Место человека в царстве животном, 1863

Даже одного взгляда на иллюстрацию Гексли достаточно, чтобы понять — затолкать австралийский череп в неандертальский одним легким сдавливанием невозможно. Однако такая мелочь не помешала Гексли продолжить свои мысленные экзерсисы. Ему удалось провернуть этот трюк, сыграв на традиционной для анатомов концепции вариативности, то есть существовании различий между отдельными особями одного вида. Отдельные особи действительно могут различаться анатомически, равно как и по характеру и поведению, однако такие различия внутри одного вида (в данном случае Homo sapiens) обычно являются вариацией одного признака, в то время как анатомические особенности черепа из Фельдхофера предполагали наличие совершенно других признаков по сравнению, к примеру, с англичанином XIX века. Они указывали на близость, но не идентичность — свойства, характерные для родственных видов.