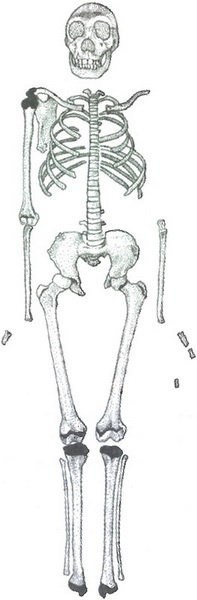

Скелет подростка KNM-WT 1500 из Нариокотоме, Западная Туркана, Кения. Рисунок Дона Макгрэнэгана

Если этот вывод верен, то для его новой среды обитания такое ограничение было достаточно существенным. Саванны и равнины, заросшие кустарниками, кишели хищниками, и способность бросить в нападающего камень могла обеспечить гоминиду некоторую защиту. Тем не менее измененная анатомия мальчика из Нариокотоме доказывает, что его сородичи уже вели новую жизнь вдали от деревьев, а для того, чтобы поддерживать такую жизнь, им нужно было охотиться.

Мозг и огонь

Основываясь на некоторых фактах, мы можем предположить, что к этому моменту значительную часть рациона гоминидов составляла падаль. Главной причиной для этого стало увеличение объема мозга гоминидов, начавшееся как раз в период жизни мальчика из Нариокотоме и требовавшее больших энергетических затрат. Вес мозга современного человека составляет всего 2% от общей массы его тела, но при этом головной мозг потребляет 20% всей получаемой нами энергии. За такой малый пробег приходится платить, и наилучшая валюта для этого животные жиры и белки. Однако переход на эту валюту не был легким, так как связанная с ними смена среды предполагала существенные физиологические изменения. Жизнь на открытых равнинах под лучами тропического солнца привела к утрате гоминидами густой шерсти, покрывающей кожу обезьян, и к возникновению механизмов терморегуляции, в частности потоотделения. До тех пор пока у гоминидов имелся доступ к воде, потоотделение позволяло им передвигаться под палящим солнцем практически без остановок и передышек. Более слабым потенциальным жертвам гоминидов подобное было недоступно. Эта способность в конце концов привела к возникновению у гоминидов совершенно новой формы охоты. Они гнали свою добычу с небольшой скоростью, но достаточно долго, чтобы она успела утомиться под воздействием тепловой нагрузки. Вне зависимости от того, насколько быстро животное может двигаться при обычной температуре, если его организм перегревается, оно не способно бежать дальше. Одним из самых существенных недостатков бипедальности была потеря скорости, но в этом новом стратегическом плане главную роль играла не она, а выносливость. Умение развивать большие скорости на пересеченной местности, полной хищников, было связано с большими рисками: одна вывихнутая лодыжка тут же превращала беспощадного охотника в беззащитную жертву.

Тем не менее исторически гоминиды были вегетарианцами, и превращение во вторичных хищников давалось им с трудом. Например, наши родственники-шимпанзе иногда охотятся на колобусов или молодых кустарниковых свиней, но при этом ими движут скорее социальные мотивы, чем голод. Одной из причин этого может служить тот факт, что приматы в целом плохо переваривают мясо. Для существа (вроде нас), у которого отсутствует специализированный пищеварительный тракт хищников, существует только один эффективный способ получения энергии из животных жиров и белков — термическая обработка. Готовка почти всегда делает питательные вещества в продуктах легче перевариваемыми и усваиваемыми. Кроме того, она убивает токсины, которые быстро накапливаются в тушах животных, разлагающихся под тропическим солнцем. Это делает сбор падали куда более привлекательным занятием. Преимущества готовки настолько велики, что приматолог Ричард Рэнгем в своей недавней книге «Зажечь огонь» утверждает, будто именно способность управлять огнем и готовить пищу позволила ранним Homo заселить саванну. Более того, огонь давал некоторую степень защиты от равнинных хищников, в особенности ночью (хотя, с другой стороны, и мог привлечь нежелательное внимание).

Несмотря на то что аргументы в пользу раннего использования огня кажутся довольно убедительными, они, к сожалению, не подтверждаются эмпирическими свидетельствами. Первое доказательство применения огня было обнаружено в Южной Африке на месте раскопок поселения возрастом всего около одного миллиона лет. А очаги так и вовсе вошли в быт гоминидов около 400 тысяч лет назад. Возможно, проблема состоит в том, что следы огня плохо сохраняются. В таком случае будущие технологические разработки, возможно, смогут обнаруживать их чаще и в итоге прояснят этот вопрос.

Несмотря на совершенно уникальную анатомическую структуру и новый образ жизни, на который она указывала, рядом с мальчиком из Нариокотоме и останками его родичей не было обнаружено никаких материальных свидетельств, указывающих на перемены в поведении. Инструменты, обнаруженные в осадочных породах рядом с самыми ранними их окаменелостями, ничем не отличались от орудии олдувайских Homo habilis (которые, если верить анализу обнаруженных в 1986 году фрагментов скелета, имели весьма архаичное строение тела) и австралопитеков из Эфиопии. Такое отсутствие связи между видом и каменными орудиями стало привычным паттерном для археологов, занимающихся эпохой палеолита. Появление нового вида гоминидов почти никогда не сопровождалось возникновением новых видов орудий. Технологические изменения были крайне редки. Судя по всему, при возникновении изменений в среде обитания гоминиды до последнего времени предпочитали адаптировать к ней старые инструменты, а не создавать новые. Например, возникнув в одной изолированной популяции 1,78 миллиона лет назад, каменные топоры не получили широкого распространения до примерно 100,000 лет назад, когда мальчик из Нариокотоме так удачно провалился в болото.

Кем был мальчик из Нариокотоме

Будучи приверженцами синтетической теории, ученые, обнаружившие мальчика из Нариокотоме, отнесли его к «ранним африканским Homo erectus». Подобный прецедент уже имел место с черепами 3733 и 3883, найденными на другом берегу озера Туркана. При этом ученые не обратили внимания на то, что череп мальчика был совершенно не похож на останки Homo erectus с Явы, равно как и на то, что во взрослом возрасте он не совпадал бы с черепами 3733 и 3883. В конце концов, всем было известно, что облик особей в рамках популяции может варьироваться. А любой вид, включающий в себя таких непохожих друг на друга существ, как мальчик из Нариокотоме и тринильский гоминид, живший на миллион лет раньше и в другом конце света, просто подтверждал эту теорию. Палеоантропологи, работавшие на озере Туркана, верили, что история на их стороне. И это было действительно так, ведь чем больше материалов уже было втиснуто в рамки одного вида, тем легче было впихнуть в него еще парочку. Незадолго до того, как написать эту главу, я встретился на конференции с двумя уважаемыми коллегами. Одному из них недавно посчастливилось найти на юге Африки большое захоронение с костями неидентифицированных и лишь примерно датированных гоминидов. Первым делом другой коллега спросил его: «Ну что, это Homo erectus?»

Эта тенденция существует по сей день. В 2004 году группа ученых под руководством Рика Поттса из Смитсоновского института обнаружила часть черепа гоминида в Олоргесаилие — месте раскопок в Кении, знаменитом частыми находками каменных топоров. Череп был чуть старше миллиона лет, имел небольшие размеры и легкое строение и существенно отличался как от черепа из Буйи, Эритрея, найденного одновременно с ним (его обнаружили итальянские ученые, предположившие, что череп принадлежал представителю промежуточной стадии между Homo erectus и Homo sapiens), так и от материалов из яванского Сагирана, датировавшихся тем же временным периодом. Более того, он не был особо похож и на другие кенийские находки, например на черепа 3733 и 3883. Тем не менее группа Поттса тут же причислила его владельца к Homo erectus.