Диаметр башен равнялся 9,14 м (30 футов. – Ред.), а нижний срез орудийных портов отстоял от ватерлинии на 4,0 м. В качестве главного вооружения для обоих кораблей предназначались 12" дульнозарядные орудия в 25 т, но ещё в начале постройки их заменили на более новую 12" модель весом 35 т, которая выбрасывала 320кг снаряд при заряде пороха в 50 кг (впоследствии его увеличили до 63.5 кг): начальная скорость снаряда при этом составляла 424 м/с. Башни имели паровой привод поворота, всё остальное обслуживание орудий производилось вручную и требовало наличия в каждой башне 22 человек башенного расчёта. Угол вертикальной наводки осуществлялся в пределах от -3° до +14 10', а полное время для перевода ствола из одного крайнего положения в другое составляло 13 минут. Для возможности ведения прямого огня по корме на наименьшем угле склонения орудий кормовая часть надстройки была срезана в виде ниши, в бортах которой находились иллюминаторы расположенных здесь кают.

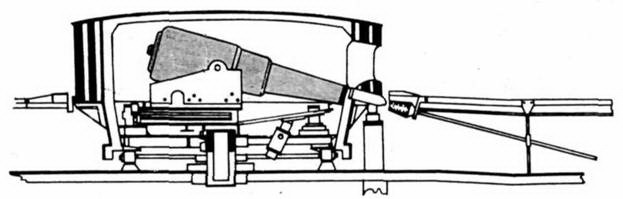

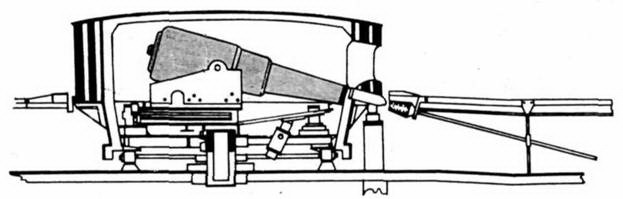

Орудийная башня "Тандерера", продольный разрез (12.5" 38-тонное орудие показано в положении для заряжания)

Вскоре после окончания "Тандерера" орудия в его носовой башне заменили новыми 12,5" нарезными дульнозарядными системами Армстронга, для чего корабль оборудовали также гидравлической системой заряжания, но станки были оставлены прежние. Благодаря этому нововведению численность башенного расчёта уменьшилась до 10 человек на оба орудия – это радикально снизило риск потерь при попадании в башню – и впервые удалось провести опытные заряжания орудий с внешней стороны башни. Для этого стволы опускали вниз до определённого положения, одновременно с чем сама башня разворачивалась из позиции ведения огня до совмещения дульного среза орудий с отверстиями специальных зарядных шахт, поднимавшихся снизу под углом 30° в диаметральной плоскости по обеим сторонам от неё. Затем прибойник с гидроприводом последовательно досыпал в канал ствола заряд и снаряд; после завершения цикла заряжания блокировка башни разобщалась и, после её наведения на цель, производился выстрел из орудий посредством замыкания электрической цепи (если требовалось, то и из артиллерийского поста в боевой рубке).

Эта система позволяла обслуживать нарезные дулыюзарядные орудия гак же удобно, как и более ранние казнозарядные пушки, заряжающиеся в неподвижном положении, и оказалась настолько удачной, что если бы не разрыв одного из орудий "Тандерера" во время учебной стрельбы в 1879 г.. то скорее всего возврат к казнозарядным орудиям (1886 г.) затянулся бы ещё на несколько лет.

Обстоятельства этого несчастного случая, произошедшего у Исмеда 2 января 1879 г., описаны адмиралом Е.Х. Сеймуром в его книге "Моя морская карьера": "Оба башенных орудия выстрелили одновременно, и видимо снаряд не покинул одно из них. Кажется невероятным, что подобное могло произойти незамеченным, но по собственному опыту я могу это понять. Во время выстрела люди из башенных расчётов часто затыкают уши и иногда даже закрывают глаза, а затем сразу же начинают работать рычагами [подачи орудия внутрь башни для заряжания. – Ред.], и не замечают насколько отъехали орудия после отдачи. Так, без сомнения, и произошло. Оба орудия были сразу перезаряжены, а прибойник, действующий механически, быстро вернулся назад и уже не мог показать, насколько глубоко был дослан новый заряд. Это может выглядеть неправдоподобным, но так наверняка и случилось, и орудие во время выстрела разорвалось, убив при этом двух офицеров, нескольких нижних чинов и разрушив башню. В результате опыта, проведённого с подобным же дважды заряженным орудием, оно разорвалось точно так же".

Люди из числа прислуги заряжания, находившаяся палубой ниже, и не подозревали ни о какой осечке при предыдущем выстреле, поскольку, по свидетельству Ч.Бересфода, сотрясение было "настолько колоссальным, что невозможно было услышать, выстрелило одно орудие или два". В течение нескольких лет башенные орудия составляли единственное вооружение этих кораблей, и лишь в конце 80-х гг. на навесной палубе были установлены скорострельные пушки. Во время модернизации оба получили 10" казнозарядные орудия – самые тяжёлые изо всех, которые обслуживались вручную – и несколько 3- и 6-фунтовых пушек.

Броня

Современник весьма точно охарактеризовал этот корабль как "неуязвимый экземпляр вобановского форта с бастионами, установленными на боевой угольной мине". После длинной вереницы кораблей с центральной батареей и всё более уменьшавшейся площадью бронирования, "девастейшны" стали желанным возвратом к "истинным броненосцам" – но в итоге оказались последними из них. На момент проектирования оба корабля были неуязвимы для любых существовавших тогда морских орудий, за исключением самых тяжёлых при стрельбе почти в упор, однако новый крупнозернистый медленногорящий порох разрушил весь их иммунитет всего через несколько лет. Рид желал забронировать каждый квадратный фут надводного борта, но ограничения по весу вынудили его оставить полубак незащищённым, а таран – без подкрепления броневым поясом. Первый вариант проекта являл корабль с крайне неудачными условиями размещения и пребывания экипажа на борту, и Барнаби впоследствии пришлось исправлять это добавлением надстроек по сторонам бруствера, представлявших собой тонкие железные конструкции большой площади – весьма лёгкую добычу для вражеских фугасных снарядов.

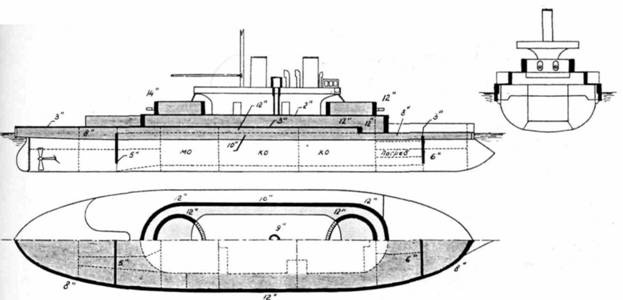

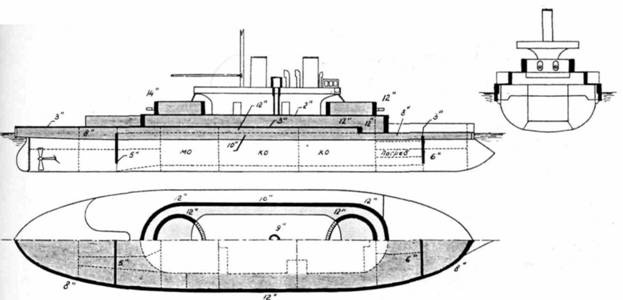

«Девастейшн». Схема распределения бронирования

По сравнению с предыдущими проектами Рида, на этих кораблях доля нагрузки, отведенная на броню, стала наглядным свидетельством преимуществ, вытекающих из применения низкобортного корпуса в комбинации с башенным вооружением и двумя винтами вместо парусной оснастки, что видно из следующих соотношений:

Водоизмещение, т

Вес брони

"Геркулес"

8680

1332(15,3%)

"Одейшес"

6010

924(15,3%)

"Монарх"

8300

1364(16,4%)

"Девастейшн"

9330

2540 (27,2 %)

В подобном качестве "Девастейшн" отвечал основному требованию ридовской концепции линейного корабля – оставаться на плаву и вести бой. Однако неся всего четыре орудия, он развивал невысокую даже по стандартам того времени огневую мощь, и был прозван критиками "ни я вас, ни вы меня".

Обе башни бронировались плитами толщиной 305 мм [неточность – толщиной 254 мм. – Ред.] на 430мм подкладке (лобовые 356 мм на 380мм подкладке), броневая защита была двухслойной, с прокладкой тика между слоями. Полный пояс по ватерлинии имел в средней части корпуса толщину 305 мм. в оконечностях 229 мм, и подкреплялся 460 мм тика. По высоте он простирался от уровня верхней палубы до отметки 1,75 м ниже ватерлинии, где утончался до 254 мм (в средней части) и 215 мм (в носу и корме). Этот пояс выступал за борт на 0.6 м, а поскольку его нижняя кромка образовывала с бортом нечто вроде ступеньки, он действовал как исключительно эффективный боковой киль, погашая размахи бортовой качки. Имелась, однако, и отрицательная сторона этого решения – при сильном волнении выход из воды и стремительный вход в неё этой широкой плоскости вызывали настолько сильные удары, что в результате было решено снабдить свес броневого пояса более или менее плавным переходом к наружной обшивке. Специальная защита погребов обеспечивалась носовым и кормовым траверзами в 305 мм ниже ватерлинии – решение, заимствованное из конструкции "Глаттона".