Искусство осады в классической Греции

Крепостные сооружения вокруг больших и маленьких городов Среди- земноморья в V и в начале IV века до н.э. обычно принимали форму «большой окружности». Вся территория города была обнесена стеной, которая чаще всего окружала наиболее высокие места или следовала за изгибами береговой линии, позволяя с выгодой использовать особенности местности. Самые уязвимые места, такие как ворота или углы стен, укреп- лялись башнями. Протяженность таких стен часто бывала очень велика, но это не представляло сложности, поскольку воины не должны были все вре- мя располагаться по всей длине стен. Если часовые замечали, что на каком- то направлении неприятель собирает войска для атаки, осаждаемые могли легко перебросить необходимые силы на данный участок. Кроме того, за счет умелого использования рельефа местности при постройке укреплений, осаждаемые заведомо находились в более выгодном положении. Это не да- вало наступающим возможности использовать численное преимущество и, как правило, вынуждало их воевать в неудобной позиции. Такую крепость при правильном ведении обороны невозможно было взять без использова- ния осадных технологий.

Изначально греческая стратегия строилась на карательных набегах, предполагающих открытый бой с неприятелем. По принятым тогда нормам противники должны были сойтись на поле, где происходило ритуализированное сражение гоплитов — тяжело вооруженных воинов. Накануне вторжения в Грецию Ксеркса Геродот рассказывает об этом в речи, которую он вложил в уста перса Мардония (Геродот 7.9).

Война тогда в общем и целом не сводилась к завоеванию городов и превращению их населения в рабов. Естественно, многие греки были знакомы с осадной техникой — те из них, кто жил в Малой Азии, столкнулись с персидским осадным оборудованием во время Ионийского восстания, кроме того, греческие наемники служили в армии Кира Великого. Но возможности обычного города-государства не позволяли осаждать окруженные крепостными стенами города.

Как следствие, греческие армии не имели опыта в этой отрасли военного дела. Это ясно показала попытка спартанцев свергнуть тиранию Поликра- та на острове Самос. Сначала спартанцы захватили плацдарм на обращенной к морю стене города, возможно, с помощью лестниц, но были оттеснены намного превосходящими их силами защитников. В схватке двое из них ринулись в город через открытые ворота, но были убиты уже внутри. Сорок дней спустя, исчерпав все доступные им средства осады, спартанцы ушли ни с чем (Геродот 3.54–6).

Событие, произошедшее в 489 году до н.э., показывает, что у афинян осадное дело также находилось в зачаточном состоянии. После победы над персами у Марафона афинский военачальник Мильтиад попытался наказать город на острове Парос за помощь персам. Но так как паросцы были надежно укрыты за городскими стенами, единственное, что оставалось нападавшим, — это разграбить остров. Ничего не добившись, греки через двадцать шесть дней отплыли восвояси. (Геродот 6.133–135).

В том же положении оказалась и соединенная армия под предводительством спартанцев, осадившая Фивы в 479 году до н.э. Персидские захватчики только что были разбиты при Платеях, что положило конец их попыткам захватить Грецию, но в Фивах укрылись греки, ставшие на их сторону. К счастью для спартанцев, предатели сдались после всего лишь двадцати дней осады (Геродот 9.86–87).

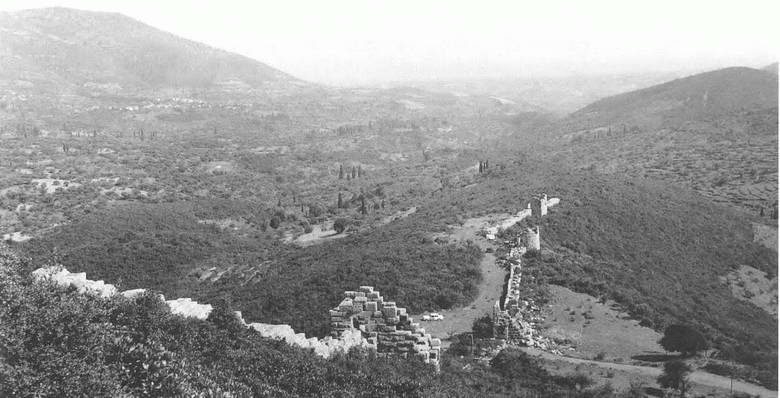

Западные укрепления Мессены. Извилистое «большое кольцо», относящееся к 369 г. до н.э., окружает гору Итом (слева) и следует по хребтам возвышенности, делая крепость неприступной.

Афинское искусство осады

С какого-то момента афинян начинают считать мастерами осадного дела. Об этом говорит, например, историк Фукидид (1.102), хотя, как афинянин и воин, он, возможно, и не совсем беспристрастен. Конечно, это факт, что после битвы при Платеях спартанцам не удалось пробиться в крепость, где укрывались оставшиеся персы, пока не подоспели афиняне (Геродот 9.70). Но, если верить римскому историку Плутарху, то спартанцы просто не умели штурмовать стены (Плутарх «Аристид» 19). Можно сравнить этот эпизод с эпизодом битвы при Микале, произошедшей предположительно в тот же день. Во время преследования персов, бежавших и укрывшихся в обнесенном частоколом лагере, именно афиняне оказались во главе соединенных греческих сил и пошли на приступ (Геродот 9.102). Как правильно заметил Гарлан, афинское умение брать крепости было проверено только на деревянных частоколах, а не на настоящих укреплениях.

Это подтверждает и еще одно событие 479 года до н.э. Самая сильная крепость персов на европейской стороне Геллеспонта располагалась в городе Сеет, который оставался под властью персов даже после ухода Ксеркса из Греции. Этот город благодаря своему стратегическому расположению очень мешал торговле греков с черноморским регионом, поэтому Ксантипп, отец Перикла, повел на него афинский флот. Персидский правитель Артаикт был не готов к осаде, и вскоре персы начали голодать. Тем не менее греки немногого достигли, и со временем войска стали роптать, требуя вернуться домой. Лишь бегство Артаикта позволило жителям города открыть ворота грекам (Геродот 9.114–121; Диодор Сиц. 11.37.4–5).

Точно так же блокада города Эиона Кимоном, сыном Мильтиада, только тогда увенчалась успехом, когда персидский военачальник Бут поджег город, предпочитая погибнуть, но не сдаться в результате голода (Плутарх «Кимон» 7). Фукидид не пишет, каким образом город был покорен, но в записках известного путешественника и писателя Павсания высказывается предположение, что Кимон отвел воду от города (Павсаний 8.1.9).

Совершенно ясно, что афиняне не изобрели ничего принципиально нового в тактике осады. В 470–460-х годах до н.э., когда они строили свою морскую империю в рамках Делосского союза, они часто сталкивались с необходимостью приводить непокорные города к подчинению, но использовали при этом не приступ, а дорогостоящий метод блокады. Примером может служить осада Фасоса. Когда около 465 года до н.э. остров восстал, афиняне осаждали его более двух лет, пока фасосцы не сдались. Их стены были разрушены, флот захвачен, а на город была наложена ежегодная дань (Фукидид 1.101).

В 440 году до н.э. во время осады Самоса Перикл, по некоторым свидетельствам, возвел стены, блокирующие город с трех сторон (Фукидид 1.116), а афинские корабли сторожили четвертую, морскую сторону. Когда корабли ненадолго отошли, самосцы воспользовались моментом и напали на базу афинского флота, чтобы захватить припасы. Но корабли скоро вернулись, и блокада возобновилась. После девятимесячной осады город в конце концов сдался (Фукидид 1.117).

Блокирующие стены

В 432 году до н.э. афиняне так же поступили с Потидеей, отвергшей их необоснованное требование разобрать свои укрепления. У города, расположенного на самой западной оконечности полуострова Халкидика, стены шли от моря до моря, отделяя южную часть полуострова от земли на севере. Во время отхода из Греции в 479 году до н.э. персы потерпели неудачу со штурмом города, но это произошло в основном из-за некомпетентности их военачальника (Геродот 8.129–9). Афиняне же применили другой способ: были построены две блокирующие стены, одна с севера, другая с юга, чтобы полностью перекрыть перешеек, а морские силы патрулировали оба побережья (Фукидид 1.64). К несчастью, город оказался на редкость упрямым. На второй год осады свежие греческие силы сделали неудачную попытку взять город штурмом с помощью «машин» (этим словом Фукидид часто обозначает лестницы). Неудачу усугубила последовавшая вспышка чумы, и через сорок дней греки опять отступили (Фукидид 2.58). Говорят, что к этому времени потидейцы, державшиеся более двух лет, были уже доведены до людоедства, так что вскоре они все-таки сдались (Фукидид 2.70; Диодор Сиц. 12.46.2–6).