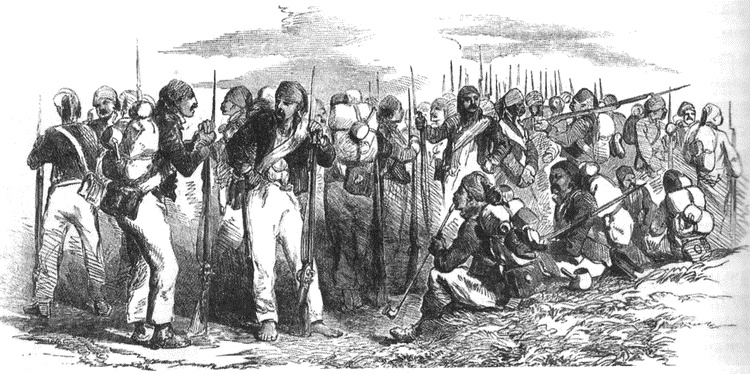

Редиф. 1855 г.

Британская армия, покрывшая славой свои знамена в войне с Наполеоном, время, прошедшее после нее, уделила в основном почиванию на лаврах и неумеренному пожинанию плодов славы. На вершине триумфальной пирамиды стояло имя человека, военные взгляды которого почти 40 лет спустя после сражения при Ватерлоо были аксиомой величия британской военной теории. Это был герцог Веллингтон, бесспорно талантливый военачальник, сокрушивший Французскую армию, общепризнанный военный гений, «…возможно, самый великий военный руководитель, когда-либо командовавший Британской армией и так долго сохранивший эту армию в состоянии застоя».

Британская пехота, принесшая ему славу как военачальнику, была предметом его самого плохого отношения. До самой смерти герцога в 1852 г. никто и ничто не могло уверить Британию в ошибочности теории победителя Наполеона.

Войны, в которой Британская армия могла убедить себя в необходимости кардинального изменения своей военной доктрины, не было, а колониальные войны, ведшиеся метрополией в колониях, не требовали какого-либо большого военного искусства — достаточно было стойкости и храбрости английских солдат и офицеров (чего традиционно им было не занимать). К началу Крымской войны Британская армия не сражалась с континентальным противником почти сорок лет. Хотя имелся значительный опыт войны в Индии, но воинские части в самой Англии представляли из себя «…скопление полков, хотя и состоящих из профессионалов хорошего качества…».

Одной из причин такого, мягко говоря, халатного отношения к собственной армии было то, что Англия, будучи прежде всего морской державой, всегда традиционно считала армию низшей ступенью. Свою силу Британия всегда обеспечивала за счет мощных военно-морских сил, армии же отводилась второстепенная роль вспомогательной силы.

Это привело к тому, что армия самой передовой в экономическом отношении страны являлась одной из отсталых в Западной Европе. Сам Веллингтон незадолго до своей смерти говорил о ее состоянии: «Британская пехота неспособна двигаться кавалерия — скакать, офицеры невежественны, солдаты не знают, как пользоваться оружием».

Веллингтон прав. Кроме неграмотных офицеров, Англия имела еще и не менее невежественных солдат. В этом она чем-то походила на своего противника — Российскую императорскую армию. Точно так же она имела отличный качественный человеческий материал («лучший по телосложению, какой я когда-либо видел»), но совершенно необразованный.

Консерватизм английской армии представлял совершенно исключительное для Европы явление — отсутствие в Британии системы единого управления вооруженными силами. В государстве не существовало какого-либо объединенного штаба с функциями общего руководства и вообще всей политикой государственной обороны.

Анализ итогов Крымской войны против России, последовавший после окончания кампании, наглядно продемонстрировал, что даже несмотря на одержанную победу налицо были слабое взаимодействие армии и флота и чрезвычайно забюрократизированный неэффективный характер работы военного министерства Великобритании.

Лишь созданная в 1890 г. Комиссия Харрингтона предложила создать пост начальника Генерального штаба для координации мероприятий в военной области!

Настоящей проблемой стало массовое проникновение в руководящие структуры большого числа родственников из аристократических семей, многие из которых не имели даже надлежащего военного образования, хотя в Великобритании более шестидесяти лет прекрасную военную подготовку давала Королевская военная академия в Сандхерсте. В это учебное заведение принимались юноши с 13 лет и обучались в нем в течение четырех лет. После Крымской войны, когда «…в Англии осознали потребность более целесообразного военного воспитания, … возраст поступающих был возвышен …до 15 и 16 лет и, соответственно тому, сокращен срок обучения с четырех лет до двух лет, полутора и года…».

Из 221 одного офицера штаба лорда Раглана только 15 прошли обучение в этом учебном заведении.

При этом все уровни были пропитаны явлением, известным ныне как кумовство. К примеру, 5 офицеров штаба Раглана имели с ним родственные отношения.

Не удивительно, что во время Крымской войны британская пехота продолжала оставаться все тем же «расходным» материалом, которым была при Веллингтоне.

Почти теми же «болезнями» страдала основная масса российского генералитета, за крайне малым исключением привыкшего действовать «с оглядкой» по принципу «как бы чего не вышло». Но под Балаклавой военная судьба столкнула лучших: русского Липранди и шотландца Кемпбела. Если к ним в компанию добавить еще и Боске, то можно представить, насколько интересным могло стать ожидаемое сражение. И оно вполне могло стать таким, если бы в этот же день та же судьба на свела наряду с лучшими и худших: британских скандалистов Лукана и Кардигана с российским гусаром Рыжовым.

Силы сторон: союзники

Русские оценивали оборону противника как достаточно сильную. Полковник Хрущов в своих воспоминаниях описывает ее как две линии, прикрывавшие подступы к Балаклаве.

Первая — 4 редута, образующие линию, идущую от Сапун-горы до Кадыкойской равнины: «…в долине почти по прямой выстроились четыре островерхих холма, и чем дальше был холм от наших линий, тем он был выше. Самый дальний, сливавшийся с горной грядой, что высилась напротив, получил название холм Канробера в честь встречи двух главнокомандующих, состоявшейся там после Балаклавского марша».

На вершине каждого из холмов турки возвели земляные редуты, которые со стороны русских создавали вид неприступной позиции.

Судя по письму французского майора Вико, прикомандированного к штабу Раглана, более 2000 турецких солдат начали их строительство сразу после взятия Балаклавы.

Наиболее сильным считался № 1. На нем предполагалось наличие трех орудий.

Слабыми сторонами первой линии обороны союзников считались: защита ее турецкими гарнизонами, удаленность от основной линии, теснота укреплений и отсутствие какой-либо системы обороны.

Тотлебен тоже говорит о такой же организации обороны, но называет уже 5 редутов, «…из которых крайний на правом фланге находился на высоте, лежащей к северо-западу от селения Комары и назван французами Канроберовым холмом (mamelon Canrobert). Остальные редуты тянулись левее первого, вдоль по хребту…».

Пять редутов называет и Руссе.

У Молло речь идет тоже о шести, но само название «редуты» взято в кавычки, явно намекая на их не слишком академическое устройство.

Англичане говорят о шести редутах,

которые военно-историческая «Мурзилка» “Balaclava 1854” перечисляет подробно. Расстояние между укреплениями было в среднем 500–400 м.

Общий их фронт растянулся на две мили. Укрепления № 1 и № 2 можно увидеть на фотографиях Р. Фентона, сделанных в 1855 г.

Исследователи нечасто уделяют внимание технической стороне возведения укреплений, хотя здесь можно обнаружить немало интересного. Если в области армейских и флотских вопросов главными учителями были англичане и французы, то в вопросах фортификации непререкаемыми авторитетами были прусские военные инженеры. «В каждой крупной турецкой крепости, поверьте, вы встретите прусака или немца, инструктирующего, советующего или командующего либо артиллерией, либо инженерами…».