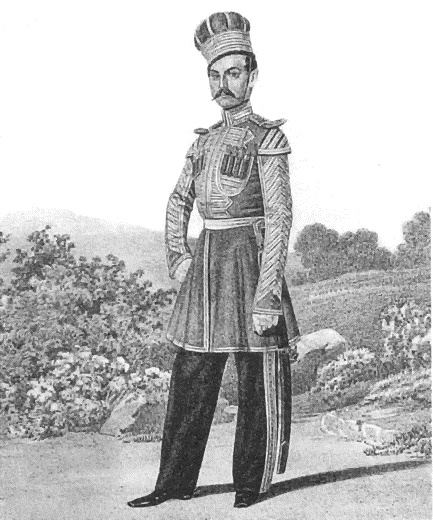

Рядовой Лейб-гвардии Крымско-татарского эскадрона. 1845–1855 гг. Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск с рисунками, составленное по высочайшему повелению. 1841–1862 гг.

«…Паника — это явление коллективного страха в высшей, в смысле силы эмоции, форме, т.е. ужаса, иногда совершенно необъяснимого, охватывающего войска. Этот безумный ужас, распространяясь со стихийной быстротой, превращает самое дисциплинированное войско в толпу жалких беглецов. Причины возникновения паники крайне разнообразны: неожиданная или воображаемая опасность, крик, шум и т. п. <…> Во время боя панику может вызвать всякая неожиданность: атака с тыла, с флангов,

неожиданное, а иногда и мнимое превосходство сил противника. В этом случае довольно поддаться ужасу одному человеку, чтобы он передался массе…».

После войны велось много споров о том, кто виноват в этом отступлении. Каждый из участников видел события по-своему. Одни пытались оправдать свою кавалерию, другие, наоборот, камня на камне не оставляли от поведения гусар и особенно их командиров: «Общее мнение всего отряда единодушно обвиняло тогда не офицеров и даже не солдат, а начальников кавалерии».

Арбузов относился к числу первых: «…Мы были поставлены на слишком маленьких дистанциях между линиями, причём наш полк, находясь в четвертой линии, был в развёрнутом фронте, а не в густой колонне. Понятно, что при таких условиях наши эскадроны не могли пропустить мимо себя отступающих лейхтенбергцев и уральцев и затем броситься на неприятеля, а должны были уступить натиску всей массы кавалерии, обрушившейся на их фронт».

Кстати, у Арбузова интересная мысль: сначала пропустить, а потом атаковать. Неправда ли, похоже на то, что говорилось выше: сначала уступить дорогу, а потом истребить.

Рыжов объяснял случившееся большой убылью опытных офицеров в предыдущей схватке с английскими драгунами (естественное следствие тактики «кавалерийского шока») и несостоятельностью молодых командиров, занявших их место. Мягко говоря, он блефует. Армия так устроена, что убыль командиров восполняема, если не погибло более 50% командиров ключевых категорий. В нашем случае это командиры дивизионов и эскадронов. Всегда есть командиры нижнего уровня (эскадронов и взводов), которые уже настроены на то, что при подобных обстоятельствах должны сменить начальника. В противном случае это уже не армия.

Поэтому к Рыжову претензии куда серьезнее — генерала упрекают в незнании элементарных принципов применения кавалерии. Его главный критик, артиллерист Кожухов, пишет, что российская кавалерия не устояла лишь потому, что не было исполнено главное правило тактики — встречать атаку неприятельской кавалерии стремительной контратакой. Это правильный упрек. Но чтобы произвести такую атаку, требовалось хотя бы минимальное время, которого у Рыжова не было. Даже если бы оно и появилось, скученность войск не давала ему возможности произвести элементарные перестроения, чтобы суметь «разогнать» бригаду навстречу зарвавшимся британцам.

Обвинить Рыжова можно в беспечности, успокоенности, когда он, посчитав сражение оконченным, не принял никаких мер на случай атаки со стороны неприятеля. В этом в основном и состояли главные претензии в его адрес со стороны участников сражения.

Конечно, виноват единолично не один Рыжов. Комплекс ошибок и просчетов, повлекший отступление, был: «…просто одною из тех военных случайностей, которые нельзя предусмотреть заранее, нельзя своевременно предотвратить никаким гением и которые, однако, часто дают неожиданный и неотразимый оборот сражению, блестящий или гибельный, смотря по обстоятельствам, слагающимся, опять-таки большею частью случайно, во время самого сражения».

Отступление русской конницы завершилось у акведука через водопроводный канал. Препятствие остановило ее, заставив оглянуться и обнаружить, что никто не преследует, не рубит отставших и вообще англичан почти не видно. В сумасшедшей сутолоке смешались все: «Тут все перемешалось, и суматоха еще более усилилась. На маленьком пространстве, у самого входа в Чоргунское ущелье, где расположен был перевязочный пункт, теснились четыре полка гусар и казаков и между ними, как редкие пятна, виднелись красные мундиры англичан, вероятно, тоже не менее нас изумленных тем, что так неожиданно случилось».

Правда, откуда Кожухов увидел красные мундиры английской кавалерии, объяснить сложно. Как известно, преобладающим цветом в униформе британской легкой кавалерии был синий.

Правда, вишневого цвета штаны 11-го гусарского полка, который как раз вертелся в этом столпотворении, могли вполне сойти за красный.

[35]

Русские врачи, не впав в панику, оказывали помощь и своим, и чужим. Некоторые травмированные англичане сами добирались до медицинского пункта, надеясь на милосердие, в котором никто им не отказывал.

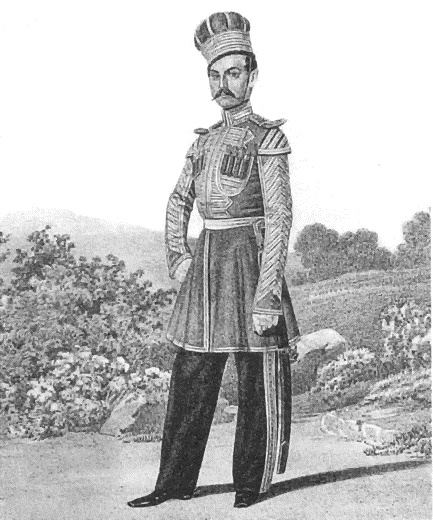

Трубач Лейб-гвардии Крымско-татарского эскадрона. 1845–1855 гг. Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войске рисунками, составленное по высочайшему повелению. 1841–1862 гг.

Вероятно, столь неприятное положение, в которое попали русские гусары, неорганизованно «показавшие тыл» кратно меньшему числу английских кавалеристов, кроется совсем не в недостатке мужества солдат и офицеров. Но война настолько сложное дело, что часто мужество — не более чем расплата за чужие ошибки: хорошей армии герои как раз-таки не нужны. Прекрасная гусарская бригада, все ее два полка стали заложниками абсолютного непрофессионализма собственных командиров. Тревожный сигнал прозвучал почти за месяц до описываемых событий. 25 сентября Меншиков, имея Веймарский полк

в авангарде, под своим личным руководством проводил большую рекогносцировку. Еще до рассвета Рыжов начал спуск с Мекензиевых гор. Внезапно на пути русских гусар открылся ничего не подозревающий неприятельский пикет силой примерно полуэскадрона кавалерии при двух орудиях. Меншиков с ближайшей высоты со своим штабом с волнением наблюдал за происходившим. Как писал Панаев: «…Мы думали, что он (пикет) в наших глазах попадется, как кур во щи».

Но не тут-то было! Буквально в нескольких сотнях метров от приближавшейся русской кавалерии противник ее заметил и начал спешно и в беспорядке строиться. Все с нетерпением ожидали решающей схватки, в исходе которой никто не мог усомниться: «Несдобровать этой горсточке», думали мы, «у нас туча целая: дивизия кавалерии».

Что произошло дальше, известно со слов Панаева, и невероятно грустно, даже принимая в расчет склонность адъютанта князя, преувеличивать события.