Балаклава была только рассветом долгой истории револьвера, которая продолжается до сегодняшнего дня, ее апогей наступил вскоре. Американская кавалерия во время Гражданской войны в США (1861–1865 гг.) доказала, что сабля является анахронизмом и не дает никаких шансов в схватке с противником, вооруженным револьвером.

Иногда происходило нечто похожее на столкновение кавалерии у Балаклавы.

Так в 1862 г. при атаке конницы Моргана на пехотный полк северян в сражении при Шайло конфедераты «…подскочили к федералистам совсем близко, прежде чем те успели выстрелить. Они дали поспешный залп; дым окутал нас совершенно, и звук оглушил нас, подобно грому. В следующую секунду мы уже насели на них, причем некоторые из наших людей рубили их саблями, но из этого ничего не выходило, другие же делали настоящее дело винтовками и револьверами».

После Крымской войны и особенно опыта Гражданской войны в США, где кавалерия часто вообще не использовала холодное оружие, влияние револьвера оказалось столь сильным, что в России предполагалось вооружить им первую шеренгу в кавалерийских эскадронах при вооружении второй карабинами. Пики же, считавшиеся бесполезным анахронизмом, предполагалось отменить совсем.

События франко-прусской войны окончательно «узаконили» приоритет револьвера. Отныне многие кавалеристы «…предпочитают его сабле».

Как уланы спасли честь русской кавалерии

Вскоре случилось то, что и должно было случиться. Влекомая больше психологией лошадей, чем умом командиров, Легкая бригада предсказуемо оказалась далеко в тылу российских позиций без всякой надежды на поддержку.

«Тяжелые» Скарлета, вроде бы обозначив намерение поддержать коллег и даже какое-то время двигавшиеся за ними уступом, были остановлены Луканом при первых выстрелах русской артиллерии с Федюхиных и Балаклавских высот.

Нужно было уходить, а для этого требовалось повторить уже проделанное, только наоборот. Вот только выход казался не менее сложным, чем вход. Русские быстро сообразили, что в их руках остатки бригады, с которой теперь можно делать все, что заблагорассудится. Лишние со сцены удалены: гусары Рыжова вместе со своим командиром безуспешно пытались собраться и привести себя в порядок после безумной скачки от самих себя. Оба полка рассеялись по широкому пространству, многие оказались даже за Черной речкой, принеся неразбериху и панику в тылы, и теперь с удивлением обнаружили, что никто их не только не преследовал, но даже не собирался этого делать.

Казаки частично остались на поле сражения, частично тоже были рассеяны и если представляли угрозу, то лишь тем несчастным англичанам, которым «посчастливится» оказаться на земле, сбитыми с лошадей.

Англичане осознали свою безнадежность: лошади утомлены скачкой, люди, если не деморализованы, то уже не горят желанием возвращаться в сражение. В этой обстановке Легкая бригада, «…потеряв не менее четвертой части еще во время наступления, …наскоро, кое-как устроила свои поредевшие эскадроны и быстро понеслась по прежней дороге, усеянной теперь убитыми и раненными и оставляя с каждым шагом новые жертвы».

Но у русских, в отличие от англичан, оставался еще один «игрок», своеобразный «козырь в рукаве», который сильно подпортил настроение британцам, появившись на сцене неожиданно, как черт из табакерки. Это эскадроны Сводной уланской бригады полковника Еропкина.

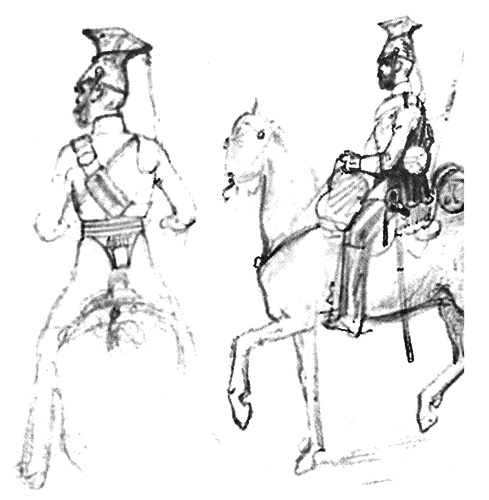

Улан 17-го уланского полка в походном снаряжении. Балаклава 1854 г. Рисунок карандашом генерала Вансона. Музей армии. Париж.

Липранди, видя, что британцы сами себя загнали в ловушку, принял единственное и верное решение: добить их, притом желательно, чтобы никто не смог вырваться из смертельной западни. Конечно, в другой ситуации исполнить указанное смог без особых проблем тот самый Рыжов, но где он находился в это время, ни он сам, ни история не говорят. Есть серьезное подозрение, что генерал оказался на другой стороне Черной речки и уже после сражения долго собирал разлетевшихся кто куда гусар, которые без особого успеха пытались привести себя в порядок.

Но суть военного искусства и состоит в том, чтобы худшие обстоятельства обращать себе на пользу. Со своего места (неподалеку от перевязочного пункта)

Липранди предвидел, что случившееся с англичанами еще не было катастрофой, а лишь давало ему возможность ее им устроить. Мешала этому, как ни парадоксально, гусарская бригада, которая своими неорганизованными метаниями усугубляя неразбериху, и без того воцарившуюся на поле, давала британцам шанс ускользнуть в суматохе.

Хотя русская пехота оставалась в полном порядке, не поддавшись всеобщей «кавалерийской суматохе»,

она не могла решить судьбу внезапно и внепланово продолжившегося сражения. Рассчитывать можно было только на артиллерию, стрелков и улан Еропкина, с 3-мя эскадронами стоявшего все это время возле редутов №2 и №3. Ему было приказано атаковать неприятеля «…для окончательного уничтожения»

последнего.

В скором будущем именно русским уланам больше всего достанется проклятий противников. Стремясь сорвать злость за внезапный удар, едва окончательно не добивший Легкую бригаду, англичане называли их и трусами, и подлецами, и мерзавцами.

Можно подумать, что они должны были помахать британцам вслед платочками или флюгерами пик. Увы, это война. А на войне — как на войне. Потому назовем их просто и патриотично — молодцы. Они нанесли роковой удар английской кавалерии, атаковав ее в самый неподходящий момент и устроив настоящую охоту за каждым отдельным всадником.

Что касается англичан, оставим это на их совести. Большинство воспоминаний писалось много позже Крымской войны, когда на высочайшем уровне было принято решение считать выдающуюся военную глупость историческим подвигом.

Нечто подобное повторила военная история позднее. В сражении под Марс-ла-Туром прусские 7-й кирасирский и 16-й уланский полки (всего 6 эскадронов) получили приказ атаковать французскую артиллерию и взяли батарею. После этого офицеры не сумели удержать строй и вся кавалерийская масса рванулась вперед, сметая все и всех на своем пути, пока не получила удар во фланг от французских гусар и конных егерей.

Потом все как и при Балаклаве — огромные потери и героический эпос.

Знала подобное и российская военная история. В сражении под Лейпцигом в 1814 г. в первый его день атака русского лейб-казачьего полка создала серьезные проблемы почти сотне эскадронов французской кавалерии Мюрата.

Но вот в отечественный эпос это почему-то не попало…

Уланы были временным военным формированием, заброшенным на Крымский полуостров обстоятельствами войны, прежде всего неожиданной высадкой там союзных войск в сентябре 1854 г.

Сводный уланский полк был сформирован из запасных и резервных эскадронов уланских полков 2-й, 3-й, 4-й, 5-й легких кавалерийских дивизий, основные эскадроны которых находились на Дунайском театре военных действий. Это Литовский, Волынский, Вознесенский, Ольвиопольский, Бугский и Одесский уланские полки. Основная масса была из молодых солдат первого года службы.