Онлайн книга «Эпигенетика. Как современная биология переписывает наши представления о генетике, заболеваниях и наследственности»

Мы, люди, удивительные создания, обладающие триллионами клеток, сотнями типов клеток, многообразием тканей и органов. Давайте сравним себя (возможно, несколько самодовольно) с нашим дальним родственником, микроскопическим круглым червем, нематодой Caenorhabditis elegans. С. elegans, как его обычно принято называть, достигает в длину всего лишь около одного миллиметра и живет в почве. Этот червь обладает многими органами, присущими высшим животным, такими как кишечник, рот и гонады, но его организм состоит где-то из 1000 клеток, примечателен тем, что благодаря ему ученые получили возможность точно узнать, как развивается каждая из его клеток.

Крошечный червь представляет собой прекрасный экспериментальный инструмент, поскольку может служить дорожной картой клеточного и тканевого развития. Исследователи могут менять экспрессию какого-либо гена, а затем с предельной точностью изучать последствия, к которым при нормальном развитии приводит мутация этого гена. Более того, С. elegans заложил базу для такого числа открытий и научных прорывов в биологии развития, что в 2002 году Нобелевский комитет присудил свою премию в области физиологии и медицины Сиднею Бреннеру, Роберту Хорвицу и Джону Салстону именно за работы, проведенные с этим организмом.

И хотя трудно переоценить пользу, которую С. elegans принес науке, мы все же должны признать, что он представляет собой значительно менее сложный организм, чем мы с вами. Но зачем в нас столько сложностей? Учитывая важность белков для функционирования клеток, исходное допущение было таковым, что такие сложные организмы как млекопитающие обладают большим количеством кодирующих белки генов, нежели такие простые существа как С. elegans. Это была абсолютно разумная гипотеза, но ей суждено было разбиться о феномен, описанный Томасом Генри Хаксли. Яростный сторонник Дарвина, Хаксли еще в XIX веке заявил, что «вечная трагедия науки в том, что уродливые факты убивают красивые гипотезы».

По мере того как технологии секвенирования становились все дешевле и эффективнее, многочисленные лаборатории по всему миру начали исследовать последовательность геномов у самых разнообразных организмов. Ученые пользовались самыми современными компьютерными программами, стремясь определить способных к кодировке белков гены в этих разных геномах. Но то, что они узнали, оказалось поистине удивительным. Выяснилось, что кодирующих белки генов значительно меньше, чем предполагалось. Прежде, чем был расшифрован геном человека, ученые полагали, что таких генов должно насчитываться свыше 100000. Теперь нам известно, что их реальное количество колеблется между 20000 и 25000 [128]. Еще более странным выглядит то, что у С. elegans около 20200 генов [129] — разница между ним и нами не слишком бросается в глаза.

И дело не только в том, что у нас и С. elegans приблизительно одинаковое число генов; значительно любопытнее то, что эти гены кодируют практически те же самые белки. Под этим мы подразумеваем, что, если мы будем анализировать последовательность какого-либо гена в человеческих клетках, то сможем найти ген с приблизительно подобной последовательностью и у червя нематоды. Получается, что фенотипические различия между червями и людьми вызваны не тем, что у Homo sapiens больше генов, или эти гены другие, или они чем-то «лучше».

Не приходится сомневаться в том, что более сложные организмы сплайсируют свои гены более разнообразно, чем это делают простые существа. Если мы еще раз используем в качестве аналогии наш пример слова CARDIGAN из Главы 3, то можно сказать, что С. elegans создает только белки DIG и DAN, тогда как у млекопитающих клетки способны синтезировать не только эти два белка, а также CARD, RIGA, CAIN и CARDIGAN.

Несомненно, что это дает возможность организму человека воспроизводить значительно большее разнообразие белков, чем червю длиною в один миллиметр, но тогда перед нами возникает новая проблема. Каким образом более сложные организмы регулируют свои более сложные схемы сплайсинга? Такая регулировка, теоретически, могла бы контролироваться исключительно белками, но это влечет за собой новые сложности. Чем больше клетке требуется регулировать белков для обеспечения их сложного и отлаженного взаимодействия, тем их больше нужно клетке для осуществления этого процесса. Математические модели свидетельствуют, что это может быстро привести к ситуации, когда количество необходимых нам белков начнет превышать число белков, которыми мы реально обладаем, то есть складывается патовое положение.

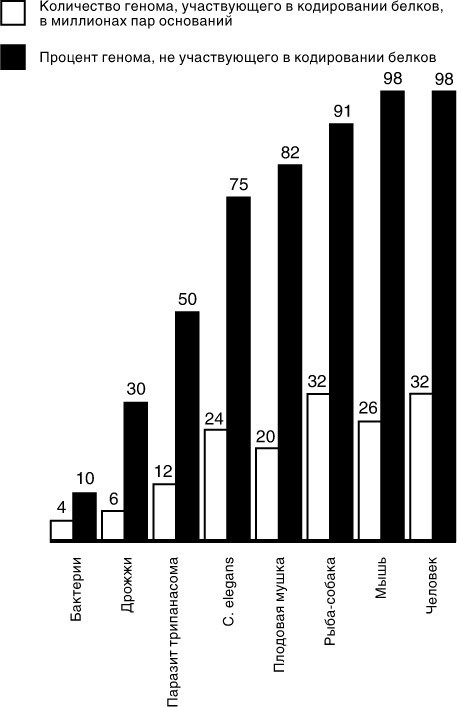

Есть ли у нас альтернатива? Конечно, и она продемонстрирована на рисунке 10.1.

Рис. 10.1. Этот график демонстрирует, что сложность живых организмов в значительно большей степени определяется процентом генома, не участвующего в кодировании белков (черные колонки), нежели количеством пар оснований, кодирующих белки в геноме (белые колонки). Данные взяты из «Маттик, Дж. (2007),Эксп. Биол. 210: 1526-1547»

На одной границе шкалы у нас располагаются бактерии. У бактерий очень маленький и в высшей степени компактный геном. Их кодирующие белки гены насчитывают около 4 000 000 пар оснований, что составляет почти 90 процентов всего генома. Бактерии очень простые организмы и довольно инертные в плане контроля экспрессии генов, но ситуация меняется по мере того, как мы продвигаемся вверх по эволюционному древу.

Кодирующие белки гены С. elegans содержат почти 24 000 000 пар оснований, но это охватывает всего лишь около 25 процентов их генома. Остальные 75 процентов генов не кодируют белки. Анализируя те же показатели у человека, мы обнаруживаем, что кодирующие белки области составляют около 32 000 000 пар оснований, но это является лишь почти 2 процентами всего генома. Существуют различные способы подсчета кодирующих белки областей, но все они дают удивительно схожий конечный результат. Около 98 процентов генома человека не участвуют в кодировании белков. Весь наш геном, за исключением каких-то 2 процентов, является «бесполезным».

Другими словами, ни количество генов, ни их размеры не определяют сложность организма. Единственная отличительная особенность генома, которая увеличивается по мере того, как организмы становятся более сложными, это его область, не кодирующая белки.

Тирания языка

Так чем же занимаются эти некодирующие области генома, и почему они так важны? Только начиная задумываться над этим, мы замечаем, насколько сильное влияние оказывает язык и терминология на мыслительную деятельность человека. Эти области называются некодирующими, но подразумеваем под этим мы лишь то, что они не кодируют белки, и это вовсе не значит, что они не кодируют вообще ничего.