В июне 1648 года отряд из 26 казаков под начальством Ермила Васильева и Алексея Филипова на построенных в устье Охоты двух кочах вышел в море и направился на восток. Кочи подошли к устью реки Пни и зашли в лагуну, в которую впадает река. Там им пришлось выдержать нападение ламутов. Пять дней провели казаки на Пне, но, заметив, что эвены вновь собираются напасть на их лагерь, ушли в море.

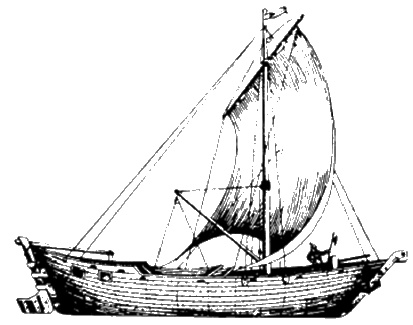

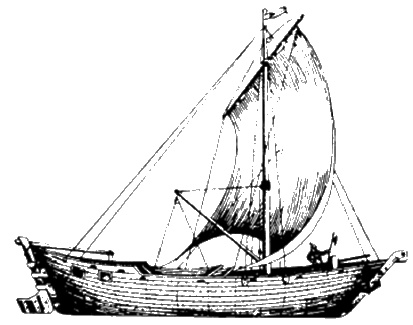

Морской коч

(Реконструкция)

В море суда попали в шторм, и поврежденные кочи выбросило на полосу галечникового берега. Когда шторм несколько утих, то казаки, починив суда, снова вышли в море. Они прошли далее на восток мимо Каменного мыса (полуостров Лисянского), где были обнаружены огромные лежбища моржей. Оттуда суда за сутки дошли до бухты Мотыклейской (у западного берега Тауйской губы, на побережье которой сейчас расположен город Магадан).

Казаки наблюдали вдалеке острова Спафарьева, Талан идр. В устье реки Мотыклеи (вернее, их две — Большая и Малая) казаки прожили три года. И здесь мотыклейские эвены отказались добровольно платить ясак, начались стычки, в ходе которых казаки захватывали аманатов, чтобы заставить эвенов быть сговорчивее и подчиниться. Тогда 15 апреля 1649 года эвены подожгли зимовье, но казаки и на этот раз вышли победителями и захватили много ламутского оружия. Казаки временами голодали, так как эвены мешали им ловить рыбу, надеясь избавиться от пришельцев. Только 15 июля 1651 года Алексей Филипов с товарищами возвратились на Охоту.

А там мирные отношения с эвенами налаживались с трудом. Еще ранее Семен Шелковник направил гонца в Якутск и просил прислать на помощь человек 100 казаков, обещая, что если начнут эвены платить ясак, то в «ясачном сборе будет прибыль многая». Новый отряд казаков во главе с Семеном Епишевым был послан на Охоту в июле 1650 года, но добраться до Охотского зимовья посланные сумели только 3 июня 1651 года. Когда кочи Епишева подошли к устью реки, то, по его словам, их встретило до тысячи эвенов, которые преградили казакам путь в реку.

Епишев прорвался в Охоту и нашел в фактически осажденном зимовье 20 казаков, исхудалых и больных цингой. Среди них уже не было Семена Шелковника, который скончался еще в 1648 году.

Семен Епишев научил цинготных больных, как приготавливать хвойный настой, принял от целовальника отряда Шелковника собранную за четыре года в качестве ясака «мягкую казну» и продолжил переговоры с «лучшими мужиками» эвенов о добровольной сдаче ясака в дальнейшем. Все это сопровождалось новыми стычками во время походов казаков вверх по рекам Охоте и Кухтую для сбора ясака.

В марте 1652 года Епишев отправил в Якутск весь со-браный ясак, выделив для сопровождения «мягкой казны» отряд из 22 казаков. В его состав вошел и Алексей Филипов. Там он сообщил о своем морском походе, втором (после казаков Москвитина) документально доказанном плавании русских вдоль северного побережья Охотского моря.

А главное, Филиповым была составлена и представлена властям «Роспись от Охоты реки морем итти подле землю до Ини и до Мотыхлея реки, и каковы где места, и сколько где ходу, и где каковы реки и ручьи пали в море, и где морской зверь ложится и на которых островах» — первая лоция северного побережья Охотского моря, в которой были описаны берега на протяжении 500 километров — от реки Охоты до Тауйской губы. Именно в ней было впервые отмечено наличие у устья небольших рек этого региона перекрывающих их песчаных кос («кошек»). По этой лоции можно определить скорость движения казацких судов на веслах: кочи проходили «своею силою» за день 20–25 километров.

В лоции было указано, богата или бедна река рыбой, есть ли на реке туземные становища, и, что особо важно, расположение моржовых лежбищ: «От речки Маши виден моржовый мыс Мотосу, а на нем — лежбища моржей на протяжении двух верст… Много моржей на островах против устья Мотыклеи».

Филиппов отметил, что на Охотском море возможен «звериный зубной промысел», то есть добыча моржовых клыков. Скоро промысел «рыбьего зуба» на побережье Охотского моря начался в полной мере. Сейчас можно отметить только печальный факт: в водах Охотского моря не сохранилось ни одного моржа, все они уничтожены из-за добычи ценных клыков. Теперь моржи обитают на Тихом океане лишь у берегов Чукотки, да и там их осталось совсем немного.

Трудно складывалась судьба русского острога на Охоте. В 1655 году на замену Епишеву был направлен из Якутска Андрей Булыгин, боярский сын (чин служилого из обедневших боярских родов или присваиваемый за заслуги в сибирской службе). Когда он со своим отрядом добрался до устья Ульи, то, к своему удивлению, именно там встретил Епишева. Оказалось, что эвены все же сожгли Охотский острожек и служилые люди все перебрались на Улью. Булыгину пришлось с боем пробиваться вновь на Охоту и ставить там новый острог. Он в течение всего своего пребывания на Охоте до 1659 года продолжал укреплять и защищать этот важный опорный пункт Руси на тихоокеанских берегах.

Вскоре началось изучение и самого северного участка побережья Охотского моря. Из Анадыря в конце зимы 1651 года отправился на лыжах и нартах на юг, к реке Пенжине, впадающей в Пенжинскую губу Охотского моря, отряд землепроходца Михаила Васильевича Стадухина. В бассейне Пенжины казаки встретили новый для русских народ — коряков («коряцких людей»). Только 5 апреля 1651 года отряд достиг устья реки Алкея (теперь Оклана), правого притока Пенжины. Там стояло укрепленное корякское селение, и казаки овладели им.

С большим трудом добывая лес, Стадухин и его казаки построили лодки (вероятнее всего байдары), годные для плавания по морю. Местные коряки сообщили им, что за морем есть река Еижига, где и лес есть, и соболя много.

От устья Пенжины Стадухин отправился на реку Еижигу, впадающую в Еижигинскую губу того же моря. Там он поставил острог и перезимовал, отбивая все время нападения воинственных коряков. Правда, до него наЕижиге уже побывал во главе отряда из 35 казаков Иван Абрамович Баранов. Именно последний прошел по притоку Колымы, реке Омолон, до ее верховьев и перевалил в долину реки, принадлежавшую уже бассейну Еижиги, и по ней спустился к морю. Таким образом, Баранов открыл путь, связывавший Колыму с побережьем Охотского моря.

Вернемся к Стадухину и его отряду. Летом 1653 года казаки покинули Еижигу и продолжили плавание вдоль побережья. Они проследовали вдоль западного побережья залива Шелихова и в конце лета дошли до устья реки Тауи. Так впервые были прослежены с борта судна около 1 000 километров северного побережья Охотского моря. На берегах Тауйской губы жили тунгусы, но и тут сбор ясака сопровождался стычками и захватом аманатов.

В построенном в устье Тауи острожке Стадухин провел около четырех лет, собирая ясак с окрестных жителей и охотясь на соболей. Только летом 1657 года он отправился на запад вдоль побережья и добрался до устья Охоты, где уже был русский острог. Оттуда путь его лежал в Якутск, куда он и прибыл кратчайшим путем через Оймякон и Алдан летом 1659 года. Стадухин составил чертеж своего пути во время морского плавания вдоль побережья Охотского моря.