Годами самым популярным поисковым запросом предсказуемо оставалось слово «секс». Но в 1999 году на первое место вышло название цифрового формата музыкальных записей, доступных в Сети: MP3. Для коммерческой музыкальной индустрии это означает, что не очень серьезная проблема переписывания музыки на домашний магнитофон разрастается до масштабного кризиса. Копирование и распространение музыки настолько упростились, что многие раздают цифровые музыкальные записи не только друзьям, но и совершенно незнакомым людям. По мере того как музыка интегрируется внутри сети, нехватка товаров спонтанно трансформируется в изобилие даров

[104]. Технологическая конвергенция не только упрощает пиратство существующих музыкальных записей, но и укрепляет интерактивное музыкальное творчество. Как многие другие, музыканты работают совместно, заводя новых друзей и вдохновляя друг друга в сетевых сообществах. Публикуя свою продукцию, они могут дарить собственную музыку всем пользователям Сети в мире. В этих онлайновых коллаборациях рождаются новые формы ритмической выразительности: миди-джемминг, интерактивная музыка, кибер-транс.

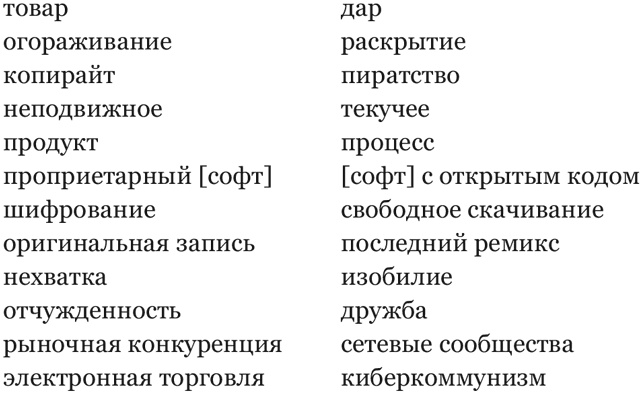

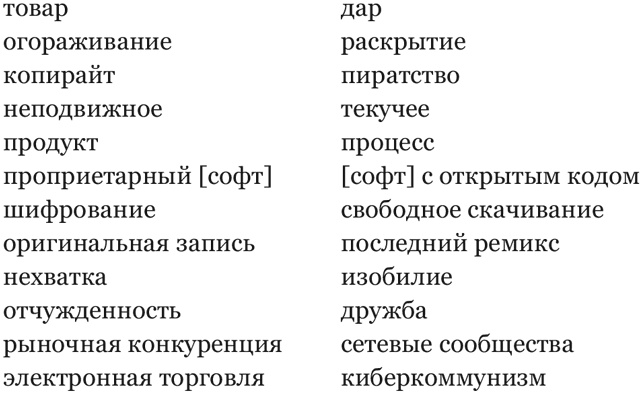

По мере проникновения в Сеть технологий других медиа все формы культурного производства постепенно интегрируются в высокотехнологическую экономику дарения. Даже телевидение и создание кино скоро будут трансформированы возможностями интерактивного творчества. Несмотря на свою мощь и богатство, глобальным мультимедийным корпорациям остается только принять эту экономическую трансформацию. Пользователи Сети совершенно спонтанно переходят на более эффективные и приятные способы совместной работы. На заре нового тысячелетия многие американцы уже пользуются практическими преимуществами киберкоммунизма:

Рынок на общинах

В сравнении с остальным человечеством, жители США уже сейчас весьма привилегированны, хотя все еще не имеют адекватного социального обеспечения. Почти все американцы не только потребляют больше товаров и услуг, но и пользуются более широкими демократическими свободами, чем большинство жителей Земли. За последние двести лет непрерывное расширение и интенсификация товарного обмена колоссально повысили производительность коллективного труда в США. Предприниматели, чью деятельность регулировало федеральное правительство и власти штатов, в ходе своего рыночного соперничества создали все усложняющуюся, пронизанную внутренними зависимостями экономическую систему. Почти все американские политики, руководители бизнеса и публичные эксперты согласны в том, что следующая стадия проникновения рыночных отношений в общество апробируется на острие технологического прогресса – в Сети. Как и в прошлом, «огораживание» новых типов коллективного труда обязательно повысит стандарты жизни и расширит личные свободы внутри США. Нет альтернативы принципу «работа как товар», организующему нынешние производственные отношения.

По иронии судьбы, месть Сен-Симона настигает его ложных последователей в Америке именно сейчас. Как и в бывшем Советском Союзе, постоянный рост производительных сил угрожает доминирующим производственным отношениям. Социальные и технологические структуры системы компьютерных коммуникаций отнюдь не воплощают апофеоз товарного обмена, они реализуют иную форму коллективного труда – экономику дарения. Если бы индивидов заставили сотрудничать преимущественно через электронную коммерцию, их возможности участия в интерактивном творчестве были бы очень ограничены. Полный потенциал производительных сил Сети может реализоваться только с принятием наиболее продвинутых производственных отношений – киберкоммунизма.

В такие исторические моменты сторонники реакционного модернизма бывают ввергнуты в экзистенциальный кризис. Несмотря на все глубокие идейные разногласия, задача интеллектуалов правого крыла почти всегда одна и та же – экономический прогресс без социального развития. Правящим элитам иногда удается десятилетиями совмещать эти противоречащие друг другу цели реакционного модернизма. Однако непрерывный рост производительных сил в конечном счете подрывает существующие производственные отношения. Рано или поздно сторонники реакционного модернизма оказываются перед трудным выбором: экономический рост или социальный застой. Последователи сталинистского коммунизма, к примеру, столкнулись с этой дилеммой в конце 1980-х. Желая догнать своих западных соседей, большинство восточноевропейских политиков, руководителей экономики и интеллектуалов пошли на разрушение тоталитарного государства, которое их кормило. А вот правящая элита Сербии, напротив, встала на путь разрушения производительных сил. Боясь потерять свое богатство и власть, сербская элита начала войны и «этнические чистки», чтобы заблокировать любой социальный и экономический прогресс. Вместо движения к утопическому будущему это тоталитарное государство выбрало «бегство от модернити»

[105].

Внутри США тоже есть мощные группы, отстаивающие реакционный антимодернизм: религиозные фундаменталисты, идеологи превосходства белой расы и оружейное лобби. Как и в Сербии, здесь есть влиятельные люди, готовые пожертвовать экономическим ростом для поддержания существующего социального строя. Однако большинство обладающих богатством и властью хотели бы избежать самой необходимости делать этот выбор. Вместо этого они хотят приспособить реакционный модернизм к эпохе Сети. Внутри американской политики правого крыла неолиберализм высоких технологий давно остается оптимистической альтернативой традиционному консерватизму. Его пророки не только не боятся будущего, но уверенно предсказывают, что экономический прогресс в конечном счете освободит человечество. Американские неолибералы, по нелепым историческим причинам лишенные возможности использовать обычное слово на букву «Л», называют себя «либертарианцами» – кличка, взятая у революционных левых анархистов.

Эту оптимистическую форму консерватизма легко приспособить для анализа Сети с позиций правого крыла. Например, носители Калифорнийской идеологии по-прежнему считают, что непрерывно идущие перемены в области технологий можно согласовать с консервацией социальной иерархии

[106]. Как и их консервативные предшественники, эти гуру часто провозглашают, что столь противоречивые цели будут реализованы мистическими средствами: разумом Геи, постчеловечеством и меметикой. Но важнее, что они отстаивают и практический метод бесконечного продления реакционного модернизма – гибридизацию дара и товара.

Подобно пионерам Дикого Запада, киберпредприниматели хватаются за любые возможности, чтобы застолбить вновь открытый электронный фронтир. Прибыли коммерческих компаний в наше время стремительной конвергенции технологий в Сети зависят от быстрого распространения хайтечной экономики дарения

[107]. Программно-аппаратное обеспечение для доступа к Сети может продаваться в качестве товара крупными компаниями: IBM, Sun, Microsoft. Обращение бесплатной информации среди пользователей может «огораживаться» в рамках коммерческих сайтов: AOL, Yahoo! GeoCities. Вместо того чтобы сопротивляться переменам, дигерати должны осваивать кое-какие новые социальные приемы и пожинать материальные выгоды технологического прогресса. Некоторым повезло, и они уже открыли новый способ реализовать американскую мечту: «огораживание» киберкоммунистического труда и преобразование его в собственность цифровых капиталистов

[108]. Самое замечательное, что этот причудливый союз противоположностей обеспечил основу для лихорадочных спекуляций акциями интернет-компаний. Каждый акт интерактивного творчества – потенциальный источник прибыли. Если найден правильный гибрид дара и товара, коллективный труд немедленно преобразуется в индивидуальное богатство. Возбужденные стремительным обогащением некоторых киберпредпринимателей, многие американцы сейчас спекулируют на бирже, надеясь на взрывной рост новых компаний, работающих в Сети. «Коммунизм… является лишь обобщением и завершением… частной собственности»

[109].