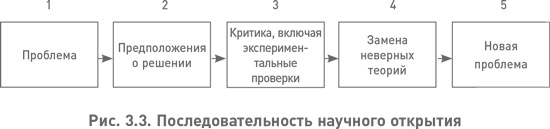

Проблему обычно решают путём нахождения новых или усовершенствованных теорий, которые содержат объяснения, избавленные от недостатков, но сохраняющие достоинства существовавших объяснений (рис. 3.2). Таким образом, после того, как проблема проявила себя (этап 1), всегда следует предположение (или догадка, или гипотеза): в надежде решить проблему предлагается новая теория или изменяется или переосмысливается старая (этап 2). Затем гипотезы подвергают критике, что (если критика рациональна) включает изучение и сравнение теорий, чтобы понять, какая из них предлагает лучшие объяснения относительно критериев, присущих проблеме (этап 3). Если предлагаемая теория не проходит испытание критикой, то есть предлагает худшие объяснения по сравнению с другими теориями, от неё отказываются. Если же мы видим возможность заменить одну из первоначальных теорий на одну из вновь предложенных (этап 4), то мы предварительно считаем, что делаем успехи в решении проблемы. Я говорю «предварительно», потому что последующее решение проблемы, возможно, потребует уточнения или замены даже этих новых, удовлетворительных на первый взгляд теорий, а иногда даже возврата к некоторым из ранее признанных неудовлетворительными. Таким образом, решение, каким бы хорошим оно ни было, ещё не конец процесса: это начало процесса решения следующей проблемы (этап 5). Это описание иллюстрирует ещё одно заблуждение индуктивизма. В науке цель заключается не в том, чтобы найти теорию, которая будет или может рассчитывать на то, чтобы считаться истиной вечно, а в том, чтобы найти лучшую на данный момент теорию и, если это возможно, уточнить все имеющиеся теории. Научное обоснование предназначено для того, чтобы убедить нас: данное объяснение — лучшее из имеющихся. Оно ничего не говорит, да и не может сказать, относительно того, выдержит ли это объяснение впоследствии новую критику и сравнение объяснениями, которые ещё предстоит найти. Хорошее объяснение может дать хорошие предсказания относительно будущего, но ни одно объяснение не способно предугадать содержание или качество своих будущих конкурентов.

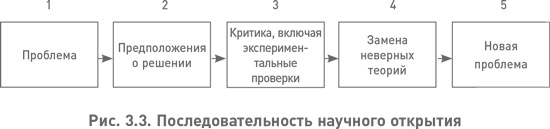

То, что я до сих пор описывал, применимо к решению любых проблем, независимо от рассматриваемого предмета или используемых методов рациональной критики. Решение научных проблем всегда содержит конкретный метод рациональной критики — экспериментальную проверку. Когда две или более конкурирующих теории дают различные предсказания результатов эксперимента, этот эксперимент проводят, а теорию или теории, предсказания которых оказались ложными, отвергают. Сама структура научных предположений направлена на нахождение объяснений, которые имеют экспериментально проверяемые предсказания. В идеале мы всегда ищем решающие экспериментальные проверки — эксперименты, результаты которых, какими бы они ни были, укажут на несостоятельность одной или нескольких конкурирующих теорий. Этот процесс показан на рис. 3.3. Независимо от того, была ли постановка проблемы стимулирована некими наблюдениями (этап 1) и разрабатывались ли конкурирующие теории (на этапе 2) в расчёте на проверку, именно на этой, критической, фазе научного открытия (этап 3) экспериментальные проверки играют решающую и определяющую роль. Эта роль состоит в том, чтобы сделать вывод о негодности некоторых из конкурирующих теорий на том основании, что их объяснения приводят к неверным предсказаниям. Здесь я должен упомянуть об асимметрии, которая очень важна в философии и методологии науки: асимметрии между экспериментальным опровержением и экспериментальным подтверждением. Тогда как неправильное предсказание автоматически переводит лежащее в его основе объяснение в разряд неудовлетворительных, правильное предсказание вообще ничего не говорит об объяснении, лежащем в его основе. Низкосортных объяснений, дающих правильные предсказания, хоть отбавляй, что должны бы иметь в виду разные любители НЛО, сторонники теорий заговора и псевдоучёные любого сорта (но чего они никогда не делают).

Если теорию о наблюдаемых событиях невозможно проверить, то есть ни одно возможное наблюдение её не исключит, значит, она сама не может объяснить, почему эти события происходят именно так, как наблюдается, а не иначе. Например, «ангельскую» теорию движения планет проверить невозможно, потому что независимо от того, как планеты движутся, это движение можно приписать влиянию ангелов; следовательно, теория ангелов не может объяснить конкретное движение планет, которое мы видим, пока его не дополнит теория о том, как движутся ангелы. Именно поэтому в науке есть методологическое правило, которое гласит, что, как только теория, которую можно экспериментально проверить, прошла соответствующую проверку, любые другие менее проверяемые теории, конкурирующие с ней и касающиеся того же явления, отвергают сразу же, поскольку их объяснения, несомненно, окажутся хуже. Часто говорят, что это правило отличает науку от других методов создания знаний. Но, принимая то, что наука заключается в объяснениях, мы понимаем, что в действительности это правило — специальный случай общего подхода, естественным образом применимого к решению любых проблем: теории, способные дать более подробные объяснения, автоматически становятся предпочтительными. Их предпочтительность связана с двумя причинами. Первая состоит в том, что теория, «рискующая» высказываться более конкретно относительно большего числа явлений, открывает себя и своих соперников большему количеству форм критики, а следовательно, у неё больше шансов продвинуть вперёд процесс решения проблемы. Вторая причина — просто в том, что, если такая теория выдержит критику, она оставит меньше необъяснённого, что и является целью науки.

Я уже отмечал, что даже в науке экспериментальные проверки не составляют большую часть критики. Так происходит потому, что научная критика в основном направлена не на предсказания, которые даёт теория, а непосредственно на объяснения, лежащие в её основе. Проверка предсказаний — это лишь косвенный способ проверки объяснений (исключительно мощный, впрочем, когда его можно использовать). В главе 1 я привёл пример «лечения травой» — теории о том, что, съев килограмм травы, можно вылечиться от простуды. Эту теорию и множество других, ей подобных, легко проверить. Но мы можем критиковать и отбрасывать их, даже не проводя эксперименты, просто на основе того, что они объясняют не больше господствующих теорий, которым они противоречат, но делают новые допущения, которые невозможно объяснить.

Стадии научного открытия, показанные на рис. 3.3, редко удаётся пройти последовательно с первой попытки. До завершения, или, лучше сказать, решения каждого этапа обычно происходит многократный возврат назад, поскольку на каждом этапе может возникнуть проблема, для решения которой необходимо пройти все пять этапов вспомогательного процесса решения. Это применимо даже к этапу 1, поскольку инициировавшая весь процесс проблема не является неизменяемой. Если мы не можем придумать хороших вариантов решения, мы можем вернуться на первый этап и попытаться сформулировать проблему иначе, а возможно, и выбрать другую проблему. На самом деле кажущаяся нерешаемость — только одна из множества причин, почему зачастую мы хотим изменить проблемы, которые решаем. Некоторые варианты проблемы неизбежно будут интереснее или теснее связаны с иными проблемами; другие — лучше сформулированы; третьи кажутся потенциально более плодотворными или более неотложными и т. д. Часто вопрос о том, в чём именно заключается проблема и какие качества должны быть присущи «хорошему» объяснению, подвергается такой же критике и порождает такие же предположения, что и попытки решения.