Все эти непосредственные проверки (равно как и другие, не упомянутые здесь) делают общую теорию относительности одной из самых хорошо подтвержденных теорий современной науки. По этой причине вполне можно относиться к предсказаниям теории относительности с полной серьезностью, даже если эти предсказания еще не получили непосредственного подтверждения. Это как раз ситуация предельных деформаций пространства-времени, имеющих еще большую величину, нежели в случае таких больших нейтронных звезд, которые способны преодолеть «порог упругости» пространственно-временного желе. Когда к обычной упругой среде (желе, кусок резины или металла) прикладывается очень сильное давление, то она проходит последовательно упругий режим (который является обратимым процессом, т. е. таким, что тело возвращается в недеформированное состояние после прекращения давления), чтобы войти (i) в режим пластичности (когда тело деформируется необратимым образом, но не разрушается), а затем (ii) в режим разрыва (когда тело ломается или рвется). Эти два режима имеют аналог в случае упругости пространства-времени. Можно сказать, что формирование черной дыры соответствует режиму пластичности пространственно-временного желе. Тогда можно сопоставить (как мы уже указывали) формирование космологических сингулярностей

{102} (Большой взрыв или Большое сжатие) с разрывом желе пространства-времени.

Черная дыра является результатом «продолжения» коллапсирования звезды, иными словами, коллапсирования, которое не остановилось на стадии формировании нейтронной звезды. Концепция черной дыры возникла в общей теории относительности не сразу. В январе 1916 г. немецкому физику Карлу Шварцшильду удалось найти первое точное решение только что полученных уравнений Эйнштейна. По идее, эти решения должны были описывать точную форму деформации пространства-времени, создаваемой Солнцем (те же вычисления были проделаны Эйнштейном в ноябре 1915 г., но только до второго порядка приближения). Однако, к удивлению, найденное точное решение обладало странным поведением вблизи своего центра. Эта странность связана с тем, что сегодня называют «горизонтом событий черной дыры», или «границей черной дыры». Потребовалось еще почти 50 лет работы, чтобы понять концептуальный смысл этого поведения. Мы не будем здесь пытаться проследить постепенное развитие концепции черной дыры

{103}, ограничимся лишь тремя важными этапами. Физическая концепция черной дыры как результата «продолженного» коллапсирования звезды была введена Джулиусом Робертом Оппенгеймером и Хартландом Снайдером в 1939 г. Глобальная хроногеометрическая структура черных дыр была описана только в 1960-х гг. в серии работ, в том числе Мартина Крускала и Роджера Пенроуза. Название «черная дыра» было введено Джоном Арчибальдом Уилером на его лекции 29 декабря 1967 г.

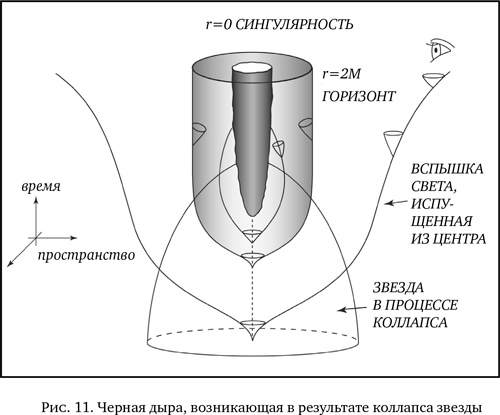

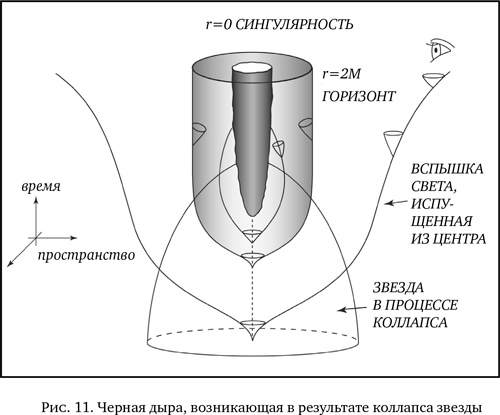

Читатель может получить схематичное представление о хроногеометрии пространства-времени черной дыры, возникающей в результате коллапса сферической звезды

{104}, по рис. 11. На нем изображено трехмерное пространство-время с двумя пространственными измерениями и одним временным. Окружность, или, точнее, диск, внизу диаграммы соответствует начальному состоянию в «нулевой» момент времени для звезды в двумерном пространстве. В будущем, т. е. в верхней части рисунка, звезда коллапсирует и последовательно принимает формы дисков, радиусы которых становятся все меньше и меньше. Полученная фигура отражает пространственно-временную историю коллапса звезды. Этот коллапс создает все более плотное распределение массы-энергии-напряжения, которое все больше и больше деформирует хроногеометрию пространства-времени. Для простоты картины мы не стали изображать «песочные часы» (для каждой точки, представляющей события, разделенные с ней небольшим положительным квадратом интервала), но изобразили «световые конусы» (представляющие события, отстоящие друг от друга на интервалы с нулевым квадратом). Более того, мы сохранили только верхнюю часть светового конуса, направленную в будущее. Каждый конус (инфинитезимально) представляет историю испущенной во всех направлениях вспышки света в каждый момент времени и в каждой точке пространства. В общем случае с каждым событием можно ассоциировать «световой коноид» будущего, т. е. фигуру, определенную полной (уже не инфинитезимальной) историей вспышки света, испущенной в данном событии. Как результат, такой коноид есть история светового пузыря, который раздувается из первоначально нулевого радиуса. Внутренность коноида есть «будущее» данного события, т. е. часть пространства-времени, на которую это событие может влиять или куда может посылать информацию. Некоторые из коноидов (в форме тюльпанов и фужеров) представлены на рис. 11.

Существенным элементом, изображенным на рисунке, является образование области пространства-времени (серая зона), откуда ничто не может выйти: ни свет, ни материя, ни информация. Граница между этой серой зоной (называемой «внутренностью черной дыры») и примыкающей к ней светлой зоной называется «горизонтом черной дыры», или поверхностью черной дыры. Те конусы, чьи вершины расположены в светлой зоне («внешность черной дыры»), будут развиваться в коноиды, распространяющиеся (по крайней мере частично) до бесконечности, что отражает возможность распространения сигналов из данной области в бесконечность. В то же время конусы, чьи вершины расположены в серой зоне (внутри черной дыры), будут развиваться без возможности покинуть эту самую зону. И, таким образом, невозможно испустить электромагнитный сигнал в серой зоне так, чтобы он достиг бесконечности. Отсюда и берется прилагательное «черная» для описания этой структуры.