Мы с вами уже знаем, что у Вселенной есть механизм для разрушения массы, но, к сожалению, он не очень пригоден для использования на Земле, поскольку для этого необходим способ производства и хранения антиматерии. Нам негде добыть антиматерию, и, насколько нам известно, в открытом космосе ее тоже нет. В качестве топлива антиматерия представляется бесполезной, поскольку такого топлива просто нет. Антиматерию можно создать в лаборатории, но только потратив на это огромное количество энергии. Следовательно, хотя процесс аннигиляции материи и антиматерии представляет собой уникальный механизм превращения массы в энергию, он не поможет нам преодолеть мировой энергетический кризис.

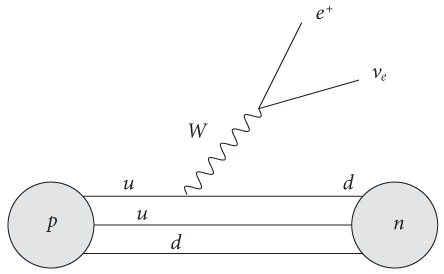

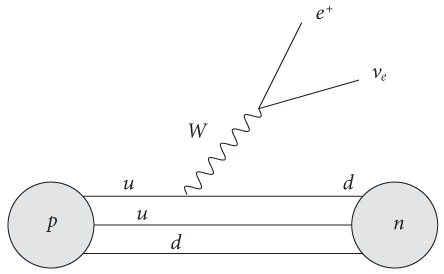

А как насчет ядерного синтеза – процесса, который обеспечивает энергией Солнце? Как его можно описать в терминах стандартной модели? Для этого необходимо сфокусировать внимание на вершине диаграммы Фейнмана, в которой участвует частица W. На рис. 19 показано, что происходит, когда слияние двух протонов образует дейтрон. Если вы помните, протоны (в хорошем приближении) состоят из трех кварков: двух верхних и одного нижнего. Дейтрон состоит из одного протона и одного нейтрона, а нейтрон также содержит три кварка, но на этот раз речь идет об одном верхнем и двух нижних. Диаграмма показывает, как один из протонов можно превратить в нейтрон; как видите, ключевую роль в этом процессе играет частица W. Один из верхних кварков, входящих в состав протона, выделил частицу W и превратился в результате в нижний кварк, тем самым преобразовав протон в нейтрон. Согласно этой диаграмме частица W не остается в таком состоянии. Она прекращает свое существование и превращается в антиэлектрон и нейтрино

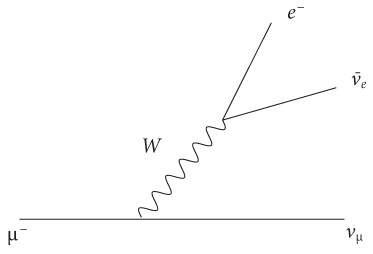

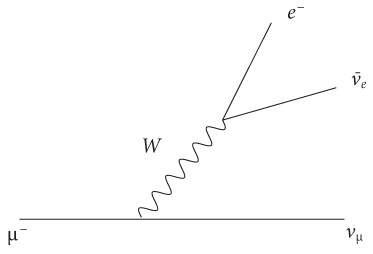

[54]. Частицы W, образующиеся в ходе формирования дейтрона, всегда погибают. На самом деле их никто никогда не видел, разве что в виде вещества, в которое они преобразуются, когда покидают этот мир. Как показывает опыт, почти все элементарные частицы умирают, потому что вершина диаграммы Фейнмана разрешает это. Исключение из этого правила наблюдается каждый раз, когда невозможно обеспечить сохранение энергии или импульса, а это чаще всего означает, что остаются только самые легкие частицы. Именно этим объясняется тот факт, что вещество, состоящее в основном из протонов, электронов и фотонов, доминирует в повседневной жизни. Этим частицам просто не на что распадаться: верхние и нижние кварки – самые легкие, электрон – самый легкий заряженный лептон, а фотон вообще не имеет массы. Например, мюон во многом идентичен электрону, за исключением того, что он тяжелее. Если вы помните, мы уже говорили об этом, когда обсуждали брукхейвенский эксперимент. Так как масса мюона изначально больше массы электрона, его превращение в электрон не нарушит закон сохранения энергии. Кроме того, как показано на рис. 20, правила Фейнмана разрешают такое превращение, а учитывая, что при этом выделяется также пара нейтрино, нет проблем и с сохранением импульса. Главное в том, что мюоны все же распадаются и живут в среднем 2,2 микросекунды. Кстати, 2,2 микросекунды – очень длительный период по шкале времени большинства интересных процессов в физике элементарных частиц. Напротив, электрон – самая легкая частица стандартной модели и ему просто не на что распадаться. Насколько можно судить, электрон, предоставленный самому себе, никогда не распадется, поэтому единственный способ победить его – заставить аннигилировать вместе с его партнером из антиматерии.

Рис. 19

Рис. 20

Но вернемся к дейтрону. На рис. 19 показано, как он может образоваться в результате столкновения двух протонов. Кроме того, в каждом случае такого слияния можно обнаружить один антиэлектрон (позитрон) и одно нейтрино. Как мы уже отмечали, нейтрино поддерживают очень слабое взаимодействие со всеми остальными частицами Вселенной. Согласно основному уравнению именно так все и происходит, потому что нейтрино – единственная частица, которая вступает только в слабое взаимодействие. В итоге нейтрино, которые рождаются в сердце звезды, могут без всяких усилий сбежать от нее – они разлетаются во всех направлениях, а некоторые отправляются в сторону Земли. Подобно Солнцу, Земля для нейтрино почти прозрачна, и они проходят сквозь нее, даже не замечая, что она встретилась им на пути. Вместе с тем у каждого нейтрино все же есть небольшой шанс вступить во взаимодействие с атомом на Земле. Выше уже упоминалось, что это взаимодействие обнаруживается с помощью таких установок, как детектор Super-Kamiokande.

Как мы можем быть уверены в правильности стандартной модели, во всяком случае на том уровне точности, который обеспечивает современная экспериментальная база? На протяжении многих лет стандартную модель подвергали самым строгим тестам в разных лабораториях мира. Не стоит беспокоиться о том, что ученые предвзято относятся к этой теории. Те, кто проводит такие испытания, очень хотели бы найти слабые места или недостатки в стандартной модели и делают все возможное, чтобы ее развалить. Их мечта – хотя бы на мгновение увидеть новые физические процессы, которые могут открыть поражающие воображение новые перспективы и величественную картину внутреннего устройства Вселенной. Однако до настоящего времени стандартная модель выдержала все испытания.

Большой адронный коллайдер – самая последняя из крупных установок, используемых для проверки стандартной модели. Этот проект, в рамках которого сотрудничают ученые всего мира, преследует цель либо подтвердить, либо опровергнуть стандартную модель (немного ниже мы еще вернемся к БАК). Предшественником БАК был большой электрон-позитронный коллайдер (БЭПК), с помощью которого удалось провести ряд тонких тестов. Он находился внутри кольцевого тоннеля длиной 27 километров, вырытого под Женевой и несколькими живописными французскими деревнями. Этот коллайдер исследовал мир стандартной модели на протяжении 11 лет, с 1989 по 2000 год. Сильные электрические поля использовались для ускорения пучков электронов в одном направлении, а позитронов – в другом. Грубо говоря, ускорение заряженных частиц с помощью электрических полей напоминает механизм, применяемый в устаревших телевизионных приемниках с электронно-лучевыми трубками для выброса электронов на экран и создания изображения. Электроны выбрасываются с тыльной стороны устройства (поэтому старые телевизоры такие громоздкие), затем ускоряются электрическим полем и попадают на экран телевизора. Под воздействием магнита пучок электронов перемещается по экрану, создавая изображение.

В БЭПК также использовались магнитные поля, на этот раз для того, чтобы заставить частицы двигаться по кругу в соответствии с изгибом тоннеля. Весь смысл этой затеи состоял в том, чтобы устроить столкновение двух пучков частиц. Как мы уже знаем, столкновение электрона и позитрона может привести к аннигиляции обеих частиц, в результате которой их масса превратится в энергию. Именно эта энергия больше всего интересовала физиков, работавших с БЭПК, поскольку, согласно правилам Фейнмана, ее можно было бы превратить в более тяжелые частицы. На первом этапе работы ускорителя энергия электрона и позитрона очень близка к тому значению, которое существенно увеличивает вероятность создания частицы Z (вы можете просмотреть список правил Фейнмана в стандартной модели и убедиться, что аннигиляция электрон-позитронной пары, приводящая к рождению частицы Z, разрешена). На самом деле у частицы Z достаточно большая масса по сравнению с другими частицами: она почти в 100 раз тяжелее протона и примерно в 200 тысяч раз – электрона и позитрона. Следовательно, для того чтобы рождение частицы Z стало возможным, электрон и позитрон необходимо сталкивать друг с другом на скорости, очень близкой к скорости света. Безусловно, энергии, которая заключена в массе этих частиц и высвобождается после их аннигиляции, совершенно недостаточно для создания частицы Z.