Первоначальная цель, стоявшая перед БЭПК, была достаточно проста: вырабатывать частицы Z посредством многократного столкновения электронов и позитронов. При каждом столкновении пучков частиц существует довольно большая вероятность, что электрон из одного пучка аннигилирует с позитроном из другого пучка, что приведет к рождению одной частицы Z. Выстреливая эти пучки друг навстречу другу с большой скоростью, БЭПК за весь период существования смог образовать более 20 миллионов частиц Z в процессе аннигиляции электрон-позитронной пары.

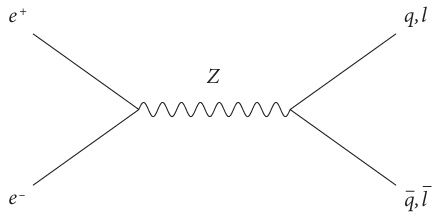

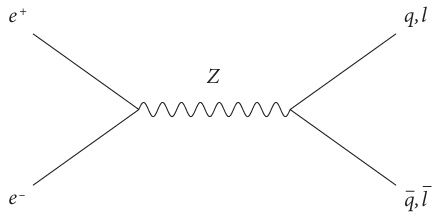

Подобно другим частицам стандартной модели, частица Z нестабильна: она живет всего 10–25 секунды, прежде чем погибнуть. На рис. 21 показаны возможные варианты процесса создания частицы Z, которые представляли интерес для полутора тысяч физиков, работавших с БЭПК, не говоря уже о многих тысячах физиков по всему миру, с нетерпением ожидавших результатов. Благодаря использованию огромных детекторов частиц, окружающих точку столкновения и аннигиляции электрона и позитрона, специалисты по физике элементарных частиц смогли обнаружить и идентифицировать то, что образуется в процессе распада частицы Z. Современные детекторы, применяемые в физике элементарных частиц (такие как БЭПК), немного напоминают огромные многометровые цифровые фотоаппараты. Подобно самим ускорителям, эти детекторы представляют собой выдающееся достижение современного инженерного искусства. Расположенные в пещерах размером с собор, они могут с чрезвычайно высокой точностью измерить энергию и импульс единственной субатомной частицы. Эти установки – воплощение передовой инженерной мысли, что делает их прекрасным памятником нашего коллективного стремления к исследованию устройства Вселенной.

Рис. 21

Вооружившись этими детекторами и огромным парком высокопроизводительных компьютеров, ученые поставили перед собой одну из основных задач, решение которой подразумевало достаточно простую стратегию. Им необходимо было проанализировать полученные данные и идентифицировать столкновения, приводившие к рождению частицы Z, а затем определить характер ее распада для каждого такого столкновения. Иногда распад частицы Z приводил к образованию электрон-позитронной пары. А иногда – к созданию кварка и антикварка или, возможно, мюона и антимюона (см. рис. 21). Работа ученых сводилась к тому, чтобы подсчитать количество случаев распада частицы Z в соответствии с каждым из возможных сценариев, предусмотренных стандартной моделью, и сравнить полученные результаты с ожидаемыми показателями, предсказанными теорией. Имея в своем распоряжении данные о более чем 20 миллионах частиц Z, ученые смогли провести достаточно строгую проверку корректности стандартной модели. Как и следовало ожидать, ее результаты показали, что теория работает превосходно. Этот процесс, называемый измерением парциальной ширины, стал одним из самых важных испытаний стандартной модели, выполненных с помощью БЭПК. Впоследствии проводились еще многие испытания, и во всех случаях стандартная модель оказывалась верной. Когда в 2000 году БЭПК был закрыт, полученные с его помощью сверхточные данные позволили проверить стандартную модель с точностью 0,1 процента.

Прежде чем оставить тему тестирования стандартной модели, мы не можем не привести еще один пример эксперимента совершенно другого типа. Электроны (и многие другие элементарные частицы) ведут себя как крохотные магниты, и чтобы измерить этот магнитный эффект, были разработаны очень красивые эксперименты, не имеющие отношения к коллайдеру. Здесь нет никакого грубого столкновения материи и антиматерии. Вместо этого тщательно продуманные эксперименты позволяют ученым измерить магнетизм с поразительной точностью – до триллионной доли, аналогичной измерению расстояния от Лондона до Нью-Йорка с точностью до толщины человеческого волоса. Словно этого было недостаточно, физики-теоретики также работали не покладая рук. Они рассчитали тот же процесс. Раньше для выполнения вычислений такого рода достаточно было ручки и бумаги, но в наше время даже теоретикам не обойтись без хороших компьютеров.

Тем не менее, имея в своем распоряжении стандартную модель и трезвый ум, физики-теоретики рассчитали прогнозы этой модели, и полученные ими результаты полностью совпали с экспериментальными данными. До настоящего времени теория и эксперимент согласуются с точностью до десяти миллиардных долей. Это одно из самых точных испытаний любой теории, которая когда-либо создавалась во всех областях науки. К настоящему моменту, в немалой степени благодаря БЭПК и экспериментам с магнетизмом электронов, мы обрели большую уверенность в том, что стандартная модель физики элементарных частиц находится на правильном пути. Наша теория пребывает в прекрасном состоянии – за исключением одной последней детали, которая на самом деле достаточно серьезна. Что представляют собой две последние строки основного уравнения?

Мы признаем свою вину: мы скрывали информацию, имеющую бесспорно важное значение для тех поисков, которые мы предпринимаем в этой книге. Теперь пришло время раскрыть секрет. Требование наличия калибровочной симметрии, казалось бы, подразумевает, что все частицы стандартной модели не должны иметь массы. Это большое заблуждение. Любые объекты имеют массу, и чтобы это доказать, не нужны сложные научные эксперименты. Мы размышляли об этом на протяжении всей книги и вывели в итоге самое знаменитое уравнение в физике – E = mc², в котором явно присутствует символ m. Эту проблему решают две последние строки основного уравнения. Когда мы поймем их суть, наше путешествие завершится, поскольку мы получим объяснение самого происхождения массы.

Проблему массы сформулировать очень легко. Если мы попытаемся включить ее непосредственно в основное уравнение, то неизбежно нарушим калибровочную симметрию, а она лежит в основе этой теории. Использование данной концепции позволило нам как по волшебству объяснить существование всех сил природы. Более того, в 1970-х годах физики-теоретики доказали, что отказ от калибровочной симметрии – не выход, поскольку в таком случае теория развалится на части и потеряет смысл. Выход из этой на первый взгляд тупиковой ситуации в 1964 году нашли три группы ученых, работавшие независимо друг от друга. Ученые Франсуа Энглер

[55] и Роберт Браут

[56] из Бельгии, Джеральд Гуральник

[57], Карл Хаген

[58] и Том Киббл

[59] из Лондона, а также Питер Хиггс

[60] из Эдинбурга написали выдающиеся работы, которые привели к открытию того, что впоследствии получило известность как механизм Хиггса.