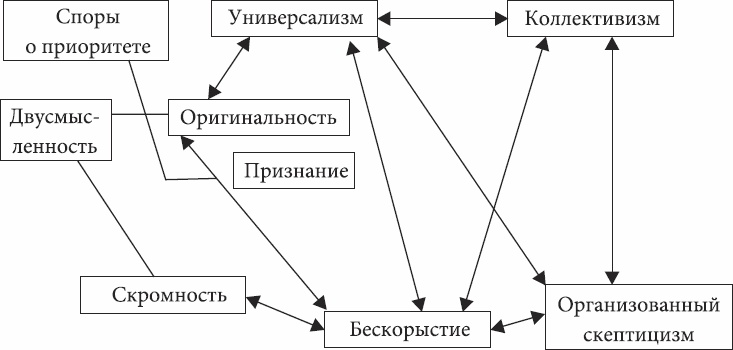

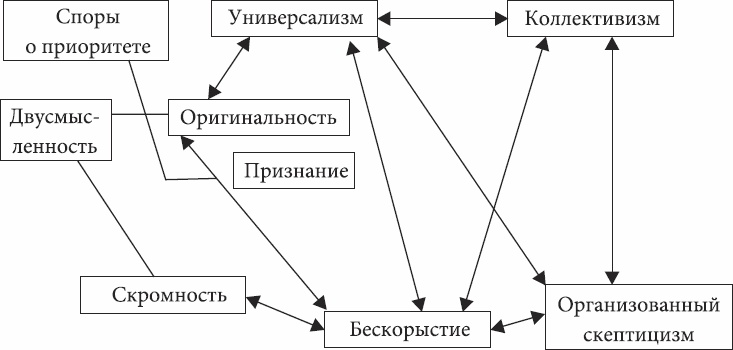

Эти нормы образуют систему, понимаемую как совокупность дифференцированных и функционально независимых элементов, которые усиливают друг друга (рис. III. 1). Организованный скептицизм связан с универсализмом, который предписывает критиковать результаты на объективных основаниях, а незаинтересованность обеспечивает то, что эта критика не искажается влиянием вненаучных интересов. Наконец, норма коллективизма предписывает публиковать все открытия, чтобы облегчить критику. Как только результат принимается, он становится коллективной собственностью сообщества, которое в ответ наделяет автора символическим признанием, закрепляя его приоритет, связывая его имя с открытием (эпонимия), наконец, награждая его премией или престижной должностью сообразно важности открытия. Так, говорят о «законах Ньютона», «диаграмме Фейнмана» и т. д.

РИС. III. 1. Нормативная структура науки

Научное сообщество придает большое значение оригинальности, т. е. открытию нового. Это создает напряжение между регулятивными нормами бескорыстия и скромности. Данная структурная двусмысленность порождает у ученого смешанные чувства. Ученый предъявляет претензии на приоритет в открытии, чтобы получить признание, которое, как полагает он, ему причитается. Оригинальность поощряется самой системой признания, действующей в научном сообществе, которое отмечает вклад только первооткрывателя (за исключением открытий, сделанных двумя учеными одновременно и независимо друг от друга). Наконец, стабильность системы обеспечивается тем, что ученые, как правило, обращаются за признанием к другим ученым – своим «равным», которые обладают знаниями, необходимыми для оценки и признания обнародованных открытий, а также признают те же самые нормы. При этом любое серьезное нарушение этих норм влечет символические санкции, которые могут привести к исключению из сообщества.

Эмпирический материал, использованный Мертоном, чтобы проиллюстрировать роль норм в научном сообществе и построить его модель, заимствован из истории наук XVII, XVIII и XIX вв. Названные выше нормы, которые остаются чаще всего негласными, выведены им на основе чтения переписки ученых, их биографий и работ историков, посвященных этому длительному периоду. Модель Мертона составляет, таким образом, идеальный тип, или схематическое изображение, научного сообщества, целиком посвященного развитию знаний, независимо от институционального положения исследователей. Несмотря на трения и разногласия, свойственные этой социальной системе, данные нормы являются «функциональными», поскольку они обеспечивают непрерывное и саморегулируемое развитие науки в составе сообщества, относительно автономного по отношению к другим сферам общества (таким, как религия, политика и экономика). Согласно этой модели, любое существенное нарушение норм совершается в ущерб «хорошей науке», т. е. в ущерб производству знания, верифицируемого при помощи объективных методов.

Наблюдая морфологические и структурные изменения наук, уместно задаться вопросом, применима ли модель Мертона к научному сообществу XX и XXI вв. в той же мере, что и к его предшественнику XVII в.: действуют ли все еще эти нормы в современной науке? Являются ли ученые в самом деле универсалистами в оценке работ своих коллег? Всегда ли они столь же бескорыстны, склонны к коллективизму, критичны и скептичны по отношению к новому? Остается ли научное сообщество чисто меритократическим, как того требует модель? Как объяснить подлоги и споры о приоритете?

Эти вопросы окажутся в центре исследований в 1960-е годы, когда социологи науки отодвинут на второй план более общую проблему отношений между наукой и обществом, которая доминировала на протяжении двух предыдущих десятилетий. Их внимание будет сфокусировано на внутреннем функционировании научного сообщества. Подобное смещение интереса есть прямое следствие функционалистского понимания норм, которое заостряет внимание на переменных, позволяющих оценивать, в какой мере эти нормы соблюдаются на деле, и анализировать последствия их нарушения. Смена проблематики также является следствием изменения более широкого социального контекста: перестали быть актуальными вопросы о демократии и науке, которые занимали ученых и интеллектуалов во время Второй мировой и в начале холодной войны. Наука продемонстрировала свою социальную значимость, и ее представителям удалось внушить почтение к концепции «республики ученых», согласно которой ей одной принадлежит право выносить решения относительно научных приоритетов

[93].

Быстрый рост финансирования науки в течение Славного тридцатилетия (1945–1975)

[94] естественным образом повлек за собой расширение исследовательской деятельности, которое способствовало еще большей сегментации науки по специальностям и диверсификации мест производства научного знания. Так, между 1945 и 1957 гг. число ученых и инженеров, работающих в промышленных лабораториях в США, увеличилось в четыре раза. А уже в конце 1950-х возникла критика «бюрократизации науки»

[95]. В этих новых условиях социологи заинтересовались тем, как жизнь в промышленной лаборатории сочетается с научным этосом, усвоенным в университете. Эти работы выявили напряжение между дисциплинарной и организационной идентичностью. Дисциплинарная идентичность определяется соответствующим научным сообществом, а организационная отвечает преимущественно специфическим потребностям предприятия

[96]. Кроме того, организация труда зависит от дисциплины и от более или менее кодифицированной природы выполняемых задач. Например, химические лаборатории обладают жесткой иерархической структурой управления, а у физических лабораторий управление заметно проще и свободнее

[97]. Но независимо от организации труда и типа исследовательской институции, чтобы внести вклад в развитие знаний, исследователь должен публиковать свои результаты и согласовывать их с нормами научного сообщества. Таким образом, социологов науки прежде всего интересует динамика научных сообществ.

Споры о приоритете

Нормы являются неписаными правилами, и поэтому чаще всего их нельзя наблюдать напрямую при обычном ходе научной работы. Они усваиваются практическим и неявным образом в процессе социализации, который позволяет студенту, лаборанту стать настоящим ученым, поддерживая ежедневный контакт с наставниками и преподавателями. Нормы группы становятся заметны тогда, когда нарушаются. Именно в эти моменты на них эксплицитно ссылаются, призывая к порядку, требуя подчинения этому порядку под страхом общественного неодобрения или даже исключения. С методологической точки зрения это объясняет ту важность, которую мертоновские социологи придают спорам о приоритете, нарушающим норму бескорыстия.