РИС. 1

РИС. 2

РИС.3

В этой атмосфере подозрений звучали самые разные объяснения происходящему, в том числе и довольно близкие к истине. Ответы на многие вопросы скрывались в уравнениях Максвелла, и тот, кто знал, как искать, мог их найти. К тому моменту, когда Эйнштейн появился на месте событий, Лоренц и Пуанкаре уже собрали все недостающие элементы головоломки. Лоренц вывел формулу преобразования, позволявшую переходить от одной системы отсчета к другой, сохраняя без изменений уравнения Максвелла, а также пришел к выводу о таких важных следствиях этой формулы, как, например, сжатие тел в пространстве. Пуанкаре пристально следил за работой голландского физика, поддерживая с ним научную переписку. Между 1898 и 1905 годами он самостоятельно вывел принцип относительности, основываясь на постоянной скорости света и ставя под сомнение идею одновременности. Но взор обоим застилал туман эфира и авторитет существующей научной традиции – как если бы в расследовании преступления были найдены все доказательства, но полицейские отказывались бы верить в то, что преступником является аристократ.

Эйнштейн сыграл роль частного детектива, свободного от предрассудков и официальных обязательств. Пуанкаре сумел признать это преимущество ученого: «Особенно я восхищаюсь той легкостью, с которой он принимает новые понятия. Он не привязан к классическим принципам». В свою очередь, Эйнштейн говорил, что «если смотреть на историю развития теории относительности ретроспективно, то в 1905 году она, несомненно, была готова к тому, чтобы ее открыли». Ученый не мог смириться с тем, что изящная конструкция уравнений Максвелла должна разрушиться при простой смене системы отсчета, и был убежден, что единственный важный фактор в электромагнитных явлениях – относительное движение. Его статья «К электродинамике движущихся тел» начинается словами:

«Известно, что электродинамика Максвелла в современном ее виде приводит в применении к движущимся телам к асимметрии, которая несвойственна, по-видимому, самим явлениям. Вспомним, например, электродинамическое взаимодействие между магнитом и проводником с током. Наблюдаемое явление зависит только от относительного движения проводника и магнита, в то время как, согласно обычному представлению, два случая, в которых движется либо одно, либо другое из этих тел, должны быть строго разграничены».

Несмотря на то что убеждение Эйнштейна происходило из глубокого, почти инстинктивного понимания феномена электромагнетизма, усвоенного еще в детстве, во время игр на семейной фабрике, ученый понял, что следствия из преобразований Лоренца имели значение не только в рамках электродинамики. Эйнштейн не поддерживал тех, кто изо всех сил пытался разоблачить «заговор Природы», мешавший поискам эфира. Он был более амбициозен и искал единую понятийную парадигму, которая, как законы термодинамики, могла бы объять всю физику. Возможно, почерпнув вдохновение в евклидовых «Началах», ученый стремился сформулировать ряд постулатов, из которых потом с помощью дедукции можно было бы вывести логические заключения. Так, смелые наблюдения, высказанные в объемной статье «К электродинамике движущихся тел», были основаны всего лишь на двух пунктах:

– законы физики принимают один и тот же вид во всех системах отсчета, где движение является равномерным;

– скорость света в вакууме одна и та же для любой инерциальной системы отсчета.

Именно этот подход к науке, разворачивавший целый мир из двусоставного ядра теории, поразил многих читателей статьи. «Метод рассуждения Эйнштейна был для меня настоящим откровением,- признавался Макс Борн, один из отцов-основателей квантовой механики. – Он повлиял на меня сильнее, чем какой-либо другой научный опыт». Постулаты Эйнштейна, в отличие от евклидовых, не были очевидными, как, к примеру, определение точки или прямой. Ученый исходил из экспериментальных данных: «Теория обладает большим преимуществом, если ее главные понятия и основные гипотезы недалеко уходят от опыта».

Второй постулат вступает в противоречие с известной поговоркой о том, что «все относительно». Как заметил Макс Планк, «теория относительности приписывает абсолютный смысл такой величине, которая в классической физике обладает лишь относительным характером, – скорости света». Постоянство скорости света выводится непосредственно из уравнений Максвелла.

Сам Эйнштейн обращал внимание на то, что первый постулат теории «также выполняется в механике Галилея и Ньютона». Все меняла константа скорости света в сочетании с принципом относительности. В довершение всего, к преобразованиям Лоренца можно было прийти исходя непосредственно из второго постулата, безо всяких отсылок к уравнениям Максвелла, что Эйнштейн и проделал в своей статье 1905 года.

Чтобы подтвердить наличие искажения, вызываемого постоянной скоростью света, вернемся на причал к Галилею. Проведем серию экспериментов: сначала – с опорой на законы Ньютона (механическая версия), а потом – на законы Максвелла (электромагнитная версия). Результаты помогут нам совершить теоретическое путешествие, после которого наша картина мира станет гораздо более точной, чем та, которую нам предлагает наш здравый смысл, – а потому гораздо более интригующей и необычной.

Конец одновременности

Мы уже видели, как преобразования Лоренца вводят новые правила игры, при которых наблюдатели при движении уже не совпадают в своем описании происходящего. Проанализируем, как постоянство скорости света влияет на одновременность двух событий.

Механический эксперимент

У нас есть две системы отсчета, G (оси координат х и y) и D (оси координат х' и y'). Эти системы находятся в мире, где время течет одинаково во всех точках пространства, и потому часы наблюдателей идут с одинаковой скоростью.

Версия наблюдателей, находящихся в корабельном трюме

Два человека, назовем их А' и В' располагаются по углам трюма, смотря в направлении положительного луча оси y'. В центре находится механизм, выбрасывающий одновременно два мяча, один направо, другой налево; оба мяча летят с одинаковой скоростью v. Мы не будем учитывать ни силу тяготения, ни трение.

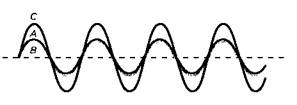

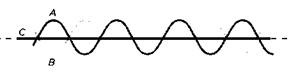

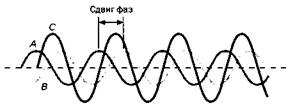

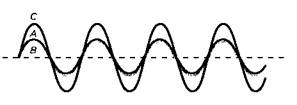

Третий человек, С' занимает свое место между А' и В' напротив аппарата. А', В' и С' синхронизируют свои часы, и все получают задание зарегистрировать некоторое событие, причем для каждого оно свое. Первый отметит время удара мяча о стену слева, второй – удар мяча о стену справа, а третий (С') – момент, когда машина выбросит мячи (рисунок 3). Когда машина выбрасывает мячи, С' отмечает по своим часам время t'0 (рисунок 4). Когда А' и В' видят, что мяч ударился о соответствующую стену, они отмечают время t'1 и t'2 (рисунок 5).