Поскольку информация, поступающая от пяти органов чувств, неоднозначна, процесс смыслообразования в мозге обязательно эмпирический. (Не забывайте, что важные действия прошлого происходят в трех временны́х рамках, которые мы обсуждали в предыдущей главе: эволюция, развитие и обучение.) И наш мозг смотрит только на эту историю — и только на нее, — надеясь увеличить вероятность выживания в будущем. Более того, почти в любом случае память о том, что уже случалось в похожих обстоятельствах, — лучший показатель того, что будет дальше. Именно поэтому восприятие любой конкретной ситуации — всегда только определение, насколько полезна наша реакция, и это превосходит значение объективной реальности. Если подумать… Кого волнует точность информации, когда на кону выживание?!

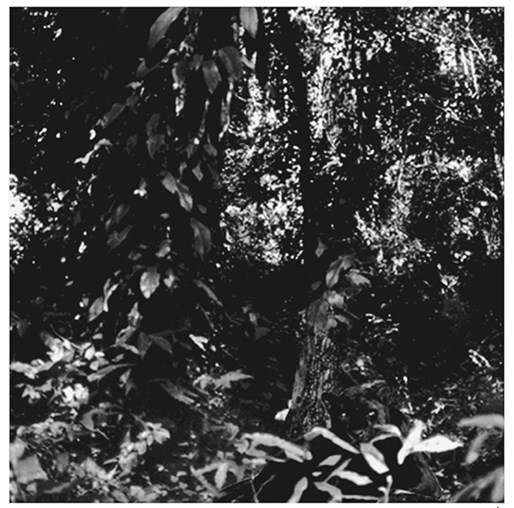

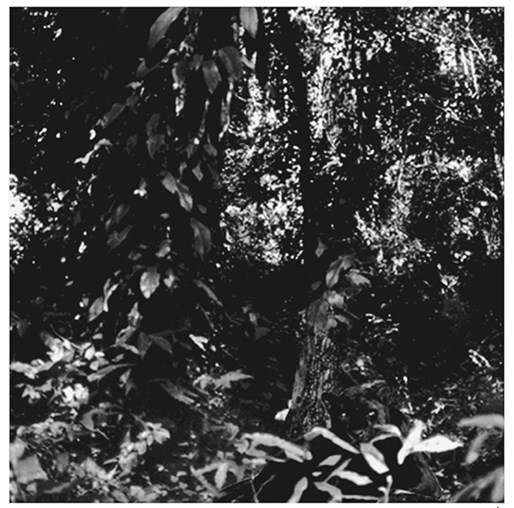

Вы рассмотрели хищное животное на картинке? Мы можем видеть 90 % информации. И животное там есть. Если вы все еще его не нашли, уже поздно — вы погибли. А теперь взгляните еще раз.

Толкование с точки зрения пользы означает, что мы выжили, и этот опыт запоминается как часть истории, которая в будущем даст информацию органам восприятия. Объективная реальность — не более чем случайное стечение обстоятельств.

Трудности в изучении иностранных языков — тоже пример того, как мозг постоянно ищет полезную информацию и как это проявляется в том, что мы слышим и говорим. У многих носителей английского языка есть сложности с произношением раскатистого испанского «р». Если оценивать в общем, то очень многие, кто хоть раз пытался учить иностранный язык, сталкивался со, скажем так, иностранными звуками. Известно, что японцы, говоря по-английски, часто говорят «херроу» вместо «хеллоу». Это происходит потому, что они буквально не слышат разницы между «р» и «л». Скорее всего, это связано с тем, что в их родной речи нет этой разницы. У японцев в прошлом не было ситуации, где разница между этими звуками зачем-то была бы нужна, поэтому точность восприятия (то есть способность отличать) не имеет значения. В результате их мозг натренировался не слышать разницы между этими звуками, потому что в этом нет никакого практического смысла.

МЫ НЕ ВИДИМ РЕАЛЬНОСТИ, МЫ ВИДИМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО БЫЛО ПОЛЕЗНО ВИДЕТЬ В ПРОШЛОМ.

Наше восприятие цвета тоже отражает зависимость мозга от полезности информации, а не от точности. Видимый свет физически существует непрерывно на протяжении всего спектра, но зрительная зона коры головного мозга организует его, разбивая на четыре зоны, образующие круг: красный, зеленый, голубой и желтый. Если добавить оранжевый, синий, фиолетовый, — мы получим спектр, отраженный в хорошо знакомой с детства фразе: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Поскольку человеческий мозг обрабатывает свет однозначно и показывает его в виде красного, зеленого, голубого или желтого, это означает, что мы способны различать другие цвета только как ограниченное количество сочетаний этих четырех (мы не видим красно-зеленый или желто-голубой). Наше восприятие как бы берет два удаленных друг от друга участка световой линии — с самой короткой длиной волны и с самой длинной — и пригибает друг к другу, пока они не соприкоснутся. В результате они, поставленные рядом в непрерывном цикле, становятся похожими в представлении нашего восприятия.

Вообразите такой сценарий: сто случайных людей должны построиться в линию от самого низкого до самого высокого, от ребенка ростом 70 см на одном конце до двухметрового мужчины на другом. А теперь представьте, что группа встала так, как договорились, только не в линию, а в круг, и ребенок оказывается рядом с двухметровым мужчиной. Именно так мы видим цвет; это логическое представление об условиях, которые дает форма круга. В то же время это нелогично с точки зрения объективного устройства — все равно что уравновесить гири в 1 и 450 кг. И если цвет, который мы воспринимаем, соответствует такому же колеру с аналогичными физическими характеристиками, то это лишь совпадение. То, как наш мозг обрабатывает информацию, означает, что мы не видим реальности, и это касается абсолютно всего. Именно поэтому мы и получили всю эту путаницу и споры по поводу платья.

Наш мозг в процессе эволюции привык воспринимать свет однозначно, с точки зрения пользы, а не точности. И это чрезвычайно эффективный способ осознавать визуальные раздражители, который позволяет сохранить клетки головного мозга и целиком посвятить их нейрообработке информации, полученной от других органов чувств. (Рак-богомол не прошел бы естественный отбор в любой другой среде, кроме той, где он живет и здравствует, потому что его усиленное зрение означает: у него нет других ресурсов, как, например, те, которые помогают выжить нам.) Любопытно, что, как изначально отметили Дейл Первс, Томас Полгер и я, разбивка на четыре цвета отражена в принципе картографии: нужно только четыре тона, чтобы нарисовать любую карту, и при этом две пограничные страны не должны быть одного колера. Этот факт положил начало известной теореме о четырех красках, легендарной математической загадке, над которой бились, но не могли доказать математики больше сотни лет, пока в 1976 году это не сделали Кеннет Аппель и Вольфганг Хакен. Они несколько раз проверили теорему с помощью компьютера. То есть, перебрав каждую возможную комбинацию — а их миллиарды, — доказали, что опровергнуть этот постулат невозможно. Теорема о четырех красках стала первой, подтвержденной таким образом, что вызвало множество дебатов на тему правомочности такого доказательства.

Когда мы говорим о восприятии, то карта — хорошая метафора, потому что на самом базовом уровне мозг представляет собой атлас, систему маршрутов, позволяющую ориентироваться в одном направлении: остаться в живых! (Или можете вспомнить обратный пример, когда он не повел нас по миллиону других направлений, которые заканчивались смертью!) Возможно, самый «острый» образец субъективного восприятия против объективной реальности — то, с чем сталкивался каждый человек… это БОЛЬ.

Вы падаете на лестнице через несколько ступеней и ломаете руку. Это больно. Вы порезали палец до крови, шинкуя помидор. Это больно. Вас ударили по носу. Это уж*%@^$#но больно! (Заметьте, я использую шесть символов, заменяя ими две буквы, а вы все равно смогли прочитать слово «ужасно» благодаря тому, что записано у вас в мозге из прошлого опыта чтения.) Когда вы поранитесь, чувствуете боль от этого. Но что такое боль на самом деле? Можно ли ее измерить, используя объективные параметры, как свет? Есть ли у боли какие-то физические характеристики, которые позволяют ей существовать за пределами восприятия и опыта? Конечно, нет!

Боль — это не отдельное физическое или внешнее явление. Как цвет и все остальное, что мы познаём, она происходит в мозге и больше нигде. Нет никакого ощущения внутри руки после того, как хрустнула кость, или на коже кровоточащего большого пальца, или вокруг глаза, когда появляется синяк. Конечно, мы чувствуем это именно так, но на самом деле это — не что иное, как невероятно полезная проекция восприятия. Боль ощущается не где-нибудь, а в голове, это сложный нейрофизиологический процесс, хотя он нисколько не делает опыт менее реальным. Ваши болевые рецепторы, особые нервные окончания, регистрируют повреждение и посылают сообщение в нервную систему, частью которой оказывается и мозг. (Болевые рецепторы не распределены равномерно по всему телу; на кончиках пальцев, сосках и других областях, которые особенно чувствительны к прикосновению, находится — по определению — значительно больше болевых рецепторов, чем на других частях, например локтях.) В этом смысле действительно происходит реальный физиологический процесс, связанный с болью, но это значение, которое мы воспринимаем из причины, а не сама причина.