Какие допущения у вас относительно коробки кнопок? А какие по поводу спичек? Что вы думаете о самой свечке? Четко сформулируйте эти предположения и, если хотите, запишите. Почему вы считаете, что кнопки можно использовать определенным способом, а не как-то иначе? Если пойти дальше, можно задать еще вопрос… и еще… и таким образом вы заметите, что видите реальное положение вещей. В этом случае вопрос «почему?» полезен не только для того, чтобы усомниться в своих предположениях, но и выделить их. Такой подход позволит одновременно уместить в сознании и примерить на себя несколько совершенно противоречивых реальностей. Теперь появились другие возможности?

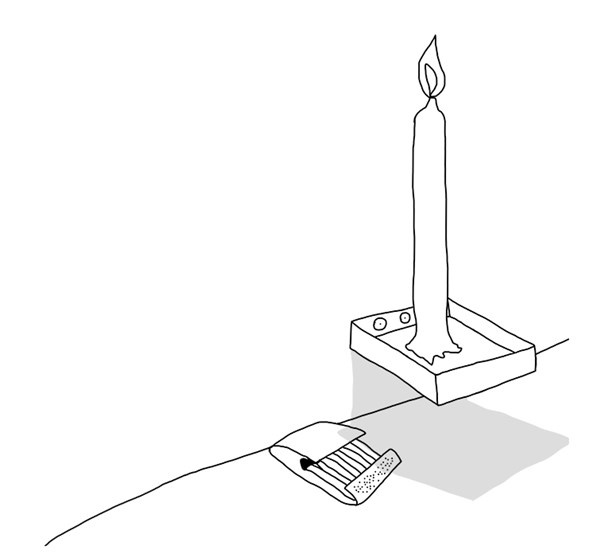

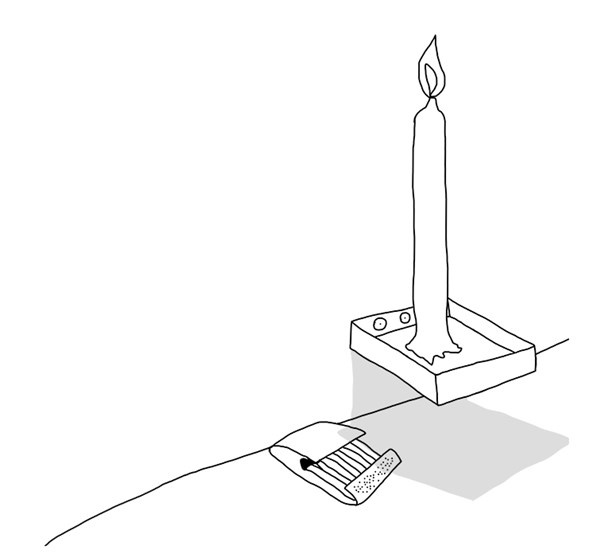

На первой картинке кнопки лежат в коробке, поэтому мозг идет по пути наименьшего сопротивления и предполагает коробку как контейнер, в который можно что-то положить. Однако она способна оказаться чем угодно, если вы допустите возможность, что она может быть чем-то еще. Следовательно, когда вы посмотрите на вторую картинку, где кнопки вытряхнули из коробки, это освобождает вас от первого допущения («коробка — это контейнер»), и новое убеждение («коробка — это полочка») становится вероятным.

Безусловно, вы и сами мысленно могли вытряхнуть кнопки из коробки. Но это даже не пришло в голову, такой вариант не мог появиться у вас при имеющихся предположениях. А у тех, кто смог изменить свои допущения (сознательно или, что вероятнее, неосознанно), ответ появился как озарение. Но было ли это на самом деле озарение?

Нет, не было! В задаче не скрывалось никакой тайны, для ее решения не требовалось особого вдохновения. Здесь (как и для любого креативного акта всякого творческого человека) требовался маленький, но логичный шаг к следующему возможному предположению. Он сопровождается подходящими вопросами, способными натолкнуть на новые гипотезы, а те, в свою очередь, переформируют поле наших возможностей, чем спровоцируют огромные изменения. В задачке со свечкой мы не нашли творческое решение совсем не потому, что не имеем генетической предрасположенности связывать несочетаемые идеи. Это скорее свойственная нашему виду генетическая предрасположенность не видеть причины собственного перцептивного поведения. И это одно из самых больших препятствий для возможности посмотреть на мир по-другому и отклониться от традиционного, банального восприятия: наши предположения так же не видят нас, как и мы их. Склонность «закрывать глаза» и есть основа того, что ранее я называл «физикой слова “нет”». Человек говорит «нет», и не важно, зачем и почему; просто при аналогичных обстоятельствах он так всегда поступал и поэтому ведет себя так, будто его восприятие — непреложный закон. Это обстоятельство, в свою очередь, не позволяет усомниться в своих допущениях до тех пор, пока мы не прозреем (осознаем свои гипотезы). Но почему же мы продолжаем не замечать какие-то значимые варианты, даже когда понимаем: мы и ЕСТЬ эти самые предположения? И как разработать метод, который поможет постоянно обнаруживать их, чтобы пробудить скрытый творческий потенциал? Как излечиться от умозрительной слепоты, которая привела нас к таким разрушениям: от религиозного фанатизма до узости взглядов, с которой мы сталкиваемся ежедневно?

Одна из причин, почему мы так часто не видим собственных предположений, заключается в том, что мозг склонен воспринимать себя стабильным и неизменным. Тут я хотел бы повторить коллегу, цитировавшего одного из наших любимых поэтов — Уолта Уитмена: «…я вмещаю в себе множество…»

[75] С точки зрения поэзии это хорошая метафора, которая удачно передает оттенки человеческой души. С точки зрения нейрофизиологии — доказанный факт, и в нем вся правда о восприятии. Как писал когнитивный психолог Брюс Худ, «мы — это история нашего “я”, которую сочиняет наш мозг» [65]. В этом смысле мы похожи на одну из моих иллюзий со светом (я о ней рассказывал), где цвет меняет оттенок из-за соседнего тона. Наши предположения, а следовательно, и индивидуальные особенности, трансформируются в зависимости от дня, места и окружающих людей. Этот факт нас нервирует, и поэтому мы редко учитываем его при подходе к жизни.

Доказательством служит то, что компании тратят миллионы, если не миллиарды, долларов, исходя из веры в постоянство и стабильность человеческих представлений. Но деловой мир XXI века получил огромный толчок к определению истинного облика человека. «Какие предположения лежат в основе людских желаний?» — вот вопрос, который на самом деле интересует компании. Все началось с того, что Google и Facebook разгадали «ценность» информации. Но ни тому ни другому не нужна информация как таковая; мы же помним — сырые данные, как и любые попадающие в поле зрения раздражители, не имеют значения. На самом деле компании хотят знать, почему вы ищете то, что ищете, и они опираются на смысловое значение ключевых слов в ваших поисковых запросах. Большая часть организаций Кремниевой долины активно вкладывается в предприятия, способные собрать уникальные данные о предпочтениях. И это направление, начавшееся с целевого маркетинга, развивается уже несколько десятилетий. В конечном счете все сводится к продажам, основанным на определенных пристрастиях, и преуспеть в них можно только в том случае, если быть осведомленным в этом… если знать, почему человек предпочитает некий конкретный товар. Но вместо этого многие компании совершенно естественно воспринимают своих потребителей так, будто те не меняются и живут вне контекста… другими словами, словно они представляют собой некий усредненный конгломерат. Компании идут по освещенной части пути, собирая измеримые данные, но эта так называемая «измеримость», по сути, диктует очень жесткие рамки. Более того, как правило, это не соответствует реальной жизни, в которой мы не одни.

Представьте: у вас романтические отношения с партнером, который относится к вам так, словно вы средний человек со среднестатистическими убеждениями. Как бы вы поступили в этом случае? Или более того, вообразите, что кто-то вас «усредненно» любит, проводит с вами среднее количество времени, средненько занимается с вами любовью среднее количество раз в неделю и отдает вам среднее количество нежных чувств. В среднестатистическом возрасте он отметил бы основные вехи своего среднего жизненного пути, женившись и заведя детей (но будем надеяться, что все-таки не среднестатистическое количество, иначе получилось бы дробное число). Вы, наверное, удивитесь, но это неплохой подход, поскольку все мы в той или иной степени — вариации на одну и ту же тему. Возможно, не травмируя этим фактом свое эго слишком сильно, мы вполне успешно следовали бы этой стратегии… поначалу, иными словами, пока мы — люди — проявляем основные убеждения, разделяемые всеми. Так часто начинаются романтические… более того, любые отношения. Это вполне оправданно, поскольку на начальной стадии большего и не надо.