Как видим, каждый этаж мироздания, а стало быть, и мироздание в целом, вмещает в себя не только эволюцию, но и инволюцию. Как та, так и другая должны исследоваться наукой.

Каким образом мы можем представить себе классификацию базовых наук?

Каждый этаж мироздания изучается особой наукой. Его первый этаж изучается физикой, его второй этаж – биологией, его третий этаж – психологией и его четвёртый этаж – культурологией (или антропологией). Каждая из этих четырёх наук называется частной, поскольку она изучает лишь соответственную часть мира. Но есть ещё и общая наука, возвышающаяся над всеми частными науками, обобщающая достижения всех частных наук. Эта наука называется философией.

Классификацию базовых наук, таким образом, можно изобразить такой таблицей:

ФИЛОСОФИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

БИОЛОГИЯ

ФИЗИКА

Все пять наук называются базовыми потому, что они составляют основу (базу) для других наук – входящих в эти пять базовых наук. Так, в физику входят такие науки, как астрономия, геология, гидрология и т. п., в биологию – ботаника, зоология, генетика и т. п., в психологию – зоопсихология и психология человека, а в культурологию – науки о материальной культуре и духовной культуре. В последние следует включить религиоведение, науковедение, искусствоведение, этику, политологию и лингвистику. Предметами их изучения являются шесть компонентов духовной культуры – религия, наука, искусство, нравственность, политика и язык.

Философия – наука наук. Она опирается на четыре частные науки – физику, биологию, психологию и культурологию, чтобы обобщить их знания в синтетическую общенаучную картину мира.

Синтетическое понимание роли философии по отношению к частным наукам идёт от Иоганна Гердера и Герберта

Спенсера. Оба они в своих великих трудах ясно показали, в чём состоит назначение философии, – в том, чтобы синтезировать и обобщать достижения частных наук. Вот почему она – наука наук, т. е. общая наука, возвышающаяся над частными науками.

Если философская наука во всей глубине не усвоит своей синтетической роли по отношению к частным наукам, она окажется в положении шекспировского короля Лира. На эту опасность указывал ещё В. Виндельбанд. Он писал: «Философия подобна королю Лиру, который роздал своим детям всё своё имущество и которого вслед за тем, как нищего, выбросили на улицу» (Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. СПб., 1904. С. 16).

Е. С. Кузьмин указывал: «Философия как наука начала формироваться в глубокой древности. Однако и поныне философия, “которая есть”, всё ещё не та, “которая быть должна”. Философия всё ещё вынуждена доказывать своё право называться наукой. До сих пор идут нескончаемые споры о предмете и задачах философии, о её месте и роли в системе наук, в общественном сознании и общественной жизни людей – в отношениях человека к действительности. Философия, по определению Н. З. Чавчавадзе, должна выполнять организующую роль – давать направление жизни индивидуальной и целой культуры. Выполняя такую роль, философия обязана быть основой человеческой деятельности, руководящей силой в жизни личной и общественной» (Кузьмин Е. С. Система «Человек и мир». Иркутск, 2010. С. 37).

А на следующей странице автор этих слов уточняет своё понимание назначения философии. Оно, с его точки зрения, состоит в «выработке научной картины мира – цельной и стройной системы воззрений на мир и место в нём человека, системы, адекватно отвечающей логике вещей» (там же. С. 38).

Направлять философию на выработку научной картины мира – значит исходить из синтетического понимания её назначения. Оно позволяет ей сохранить свою дисциплинарную специфику и не оказаться за бортом науки, из которой её сейчас особенно охотно выпихивают.

П. В. Копнин писал: «Философия сохранила свой предмет и метод, своё особое отношение к миру и постигающему его знанию. Философия не просто суммирует его результаты, являясь всеобъемлющей наукой наук, а вырабатывает всеобщий метод движения знания к объективной истине» (Копнин П. В. Диалектика, логика, наука. М., 1973. С. 80).

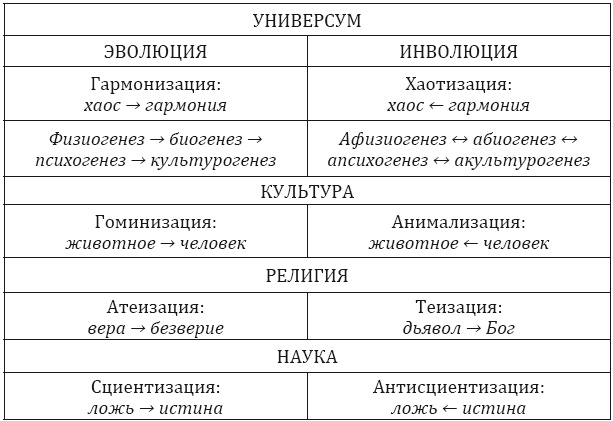

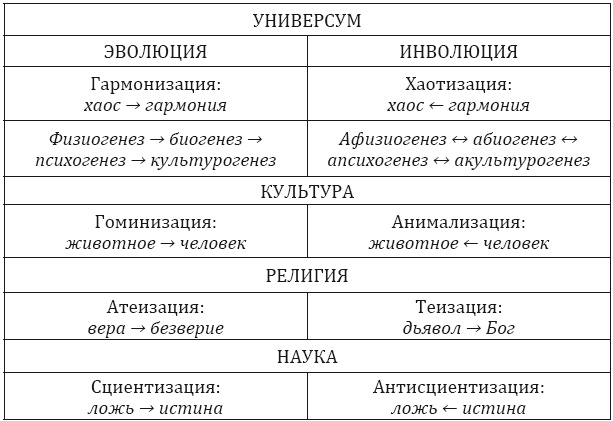

Движение знания к объективной истине в первую очередь зависит от наличия в сознании его носителей единственно верного мировоззрения – эволюционизма. Но эволюционизм не должен оставаться привилегией философов. Он уже охватил все частные науки. Более того, он охватит в будущем обыденное сознание. Именно эволюционизм позволит человечеству выжить. Дело стало за малым – ему надо учиться, учиться и учиться. Начинать нужно с основных понятий универсального эволюционизма, которые можно представить в виде следующей таблицы:

Эволюционный смысл универсума (а человек – его частица) – слева, инволюционная атака на этот смысл – справа.

Только шесть комментариев к приведённой схеме универсума.

1. Эволюция религиозного сознания осуществляется в направлении от дьявола к Богу. Это направление можно назвать теизацией. Она сыграла положительную роль в гоминизации. Но уже Средние века показали, что вред наносимый культуре со стороны религии, преобладает над пользой. Вот почему мудрые головы видят в религии фактор, тормозящий культурную эволюцию. На его место они ставят атеизацию – движение от веры в Бога к безверию.

2. Эволюция в науке состоит в движении от лжи к истине. Это движение можно назвать сциентизацией. Без сциентизации человеческого сознания никакой прогресс в культуре невозможен. Более того, сциентизация – главный фактор очеловечения.

3. Эволюция в искусстве состоит в движении от безобразного к прекрасному. Это движение можно назвать эстетизацией. Без эстетизации человеческого сознания процесс очеловечения немыслим. Эстетически неразвитый человек есть человек неполноценный.

4. Эволюция в нравственности состоит в движении от зла к добру. Это движение называется морализацией. Без морализации человеческого сознания общественный прогресс невозможен. Человек безнравственный есть зверь.

5. Эволюция в политике состоит в движении от несправедливости к справедливости. Это движение – политизация. Без массовой политизации движение к справедливому политическому строю не представляется возможным. Человек аполитичный есть раб несправедливого социального режима.

6. Эволюция в языке состоит в движении от разобщения к единению. Это движение – лингвизация. Без лингвизации об очеловечении говорить не приходится. Недаром грузины говорят: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Своим существованием культурная эволюция обязана человеку говорящему. Человеческий род без языка – нонсенс. Лингвизация – путь к социальности, тогда как алингвизация – путь к асоциальности.